タンパク質は太る?摂取量目安や上限が知りたい!

タンパク質で太る理由&太らないためのポイント!

タンパク質で太る理由&太らないためのポイント!

更新日:2025年02月25日

公開日:2023年12月18日

タンパク質とは

タンパク質は、筋肉や臓器、肌、髪などを作る材料として重要な成分のひとつです。

食事から摂取したタンパク質は、アミノ酸に分解されて体に吸収されると、ホルモンや免疫物質などにもなる他、エネルギー源としても使用されます。

人の体を構成する20種類のアミノ酸の中で、必須アミノ酸と呼ばれるのは9種類。それらは体内で作り出せないため、食事からタンパク質を摂取しなければいけません。

食事量が少なかったり、栄養バランスが偏ったりしてタンパク質が不足すると、筋力が衰えるだけでなく、体の機能が低下して体調を崩しやすくなる可能性があるといわれています。

特に歳を重ねるほど、タンパク質が不足すると筋肉量が低下し、フレイル(虚弱)の状態に陥りやすくなります。

食事だけではタンパク質が不足する場合は、プロテインなどの栄養補助食品でタンパク質を補うのもおすすめです。

プロテインには「動物性」と「植物性」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

運動をよくする人は動物性のホエイプロテインやカゼインプロテインを、ダイエットをしたい人は植物性のソイプロテインやえんどう豆プロテインを選ぶなど目的に合わせて選びましょう。

タンパク質で太るのはなぜ?

タンパク質を摂取することで、更年期の症状が緩和されたり美肌や美髪効果が期待できますが、年齢を重ねると消化能力も低下してタンパク質の吸収率も下がる傾向にあります。

「森永製菓」のデータによると、1日のタンパク質不足量は、座位中心の生活をしている50代の女性で6g。ウォーキング程度の運動をしている場合は、50代で19g・60代で10g・70代で9gとなっています。

スポーツなど活発な運動をしている場合、その不足分はさらに多く、50代で32g・60代で22g・70代で20gとなっていて、1日の活動量が多い人ほどタンパク質が不足する傾向にあるため、50代以降の女性は特に積極的にタンパク質を摂取することが大切です。

しかし、中にはタンパク質をたくさん取るようになってから太ってしまった、というケースもあるようです。

ここでは、タンパク質で太ってしまう理由をご紹介します。

食べ過ぎている

タンパク質は、炭水化物や脂質と比べて消化、吸収が遅く、血糖値を急激に上げることが少ないのが特徴です。

しかしタンパク質を取り過ぎてしまうと、エネルギー源として使用されずに余ったタンパク質が体内で脂肪として蓄積される可能性も。

また、タンパク質を過剰に摂取した場合、肝臓や腎臓に負担がかかることもあるため、食べ過ぎには注意しなければいけません。

例えば、肉や魚などボリューミーな主菜を意識して食べていて、食事で十分なタンパク質を摂取できている人がプロテインを利用している場合、気付かない間にタンパク質を過剰摂取している可能性があるでしょう。

ただし、基本的に50代以降は男女ともにタンパク質が不足しているとされているため、食べ過ぎよりもむしろ不足に注意してください。

自身の消費エネルギーを超えている

タンパク質を取り過ぎて、摂取量が消費量を上回ると太ってしまうことがあります。

体重の増減を決めるのは、摂取したエネルギーと消費したエネルギーのバランスです。

1日に必要なエネルギー量を超えない範囲でタンパク質を摂取していれば太ることはありませんが、タンパク質をより多く摂取することだけ考えて食事をしていると、他の栄養素も過剰に摂取してしまい太ってしまう可能性があります。

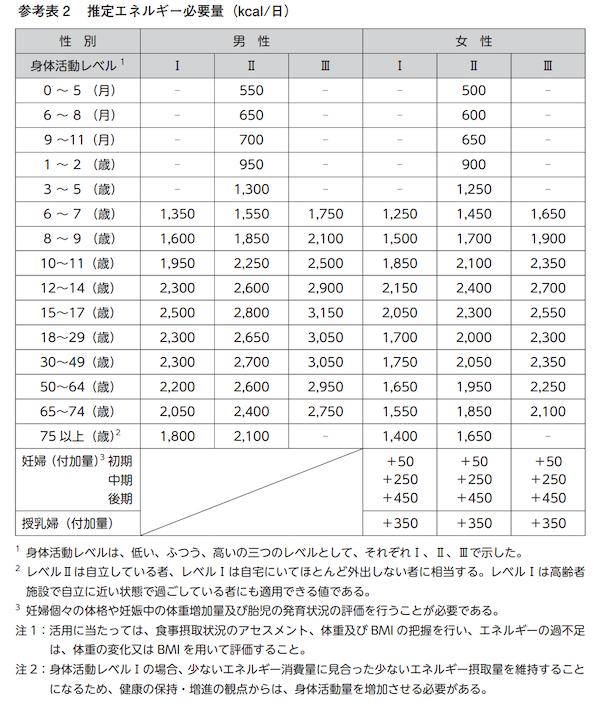

現在、体重が増加傾向にある場合は、自身が1日の活動でどのくらいのエネルギーを消費できるのか、以下の表を確認し、目安として知っておくことが大切です。

タンパク質の摂取量と運動量が見合っていない

近年、ボディメイクがブームとなっていて、タンパク質は筋力トレーニングと併せて積極的に摂取すべきだとされています。

しかし、トレーニングの強度や頻度が低く、タンパク質の摂取量に運動量が見合っていないと、余分なエネルギー摂取となって太ってしまう可能性があるでしょう。

年齢や元々の筋肉量、運動の強度や個人の代謝率などにもよって異なりますが、例えば体重60kgの方が30分間の筋力トレーニングを行い、約75kcalを消費したとします。

そして筋トレ後に、皮なしの鶏胸肉100gを食べた場合の摂取カロリーは約105kcalとなります。

この場合、摂取したカロリーが消費カロリーを上回り、使われずに余ってしまったエネルギーが脂肪として蓄積されてしまうのです。

また、食事で十分なタンパク質を摂取していて、筋トレ後にプロテインを追加摂取している場合も、タンパク質の過剰摂取につながる可能性があるでしょう。

ただし、タンパク質は筋肉の成長や回復にも使用されます。

そのため、筋トレ後のタンパク質摂取は運動による消費カロリーのみを考慮するのではなく、筋肉の成長や回復に必要なタンパク質量を十分に考慮し、個人の具体的な目的や健康状態に応じて適切に摂取することが大切です。

タンパク質と一緒に脂質も多く取っている

タンパク質を多く含む肉や魚、卵、乳製品などの動物性食品には脂質も含まれています。

タンパク質自体は1gあたり4kcalですが、脂質は1gあたり9kcalとタンパク質の倍以上のエネルギー量をもっているため、取り過ぎると体重が増加してしまう要因になることも。

また、料理に使用する調味料からの脂質摂取が増えることで、体重が増加する可能性を高めてしまいます。

タンパク質の取り過ぎは太る以外にもデメリットが

タンパク質が不足すると体の機能が低下して体調を崩すなど、さまざまな悪影響を及ぼします。特に年齢を重ねるとタンパク質の不足によって筋力が衰えたり歩行が困難になったり、転倒や骨折を起こしやすくなったりする可能性があるため、しっかりと摂取することが大切です。

しかし反対に、長期にわたって過剰に摂取し過ぎると、体に以下のようなデメリットがあることも知っておきましょう。

悪玉コレステロールの増加

肉や魚、卵などの動物性食品には、「コレステロール」という脂質の一種が多く含まれています。

通常は食事からコレステロールを摂取しても体内で調整されるため体に悪影響はありませんが、過剰に摂取するとうまく調整できなくなります。

健康に悪影響を与えるのは、血管内にたまる「悪玉コレステロール(LDLコレステロール)」。

悪玉コレステロールが増えると血管内でドロドロの物質になり、血流を滞らせたり血液の塊を作ったりして「動脈硬化」が生じるリスクを高める可能性があります。

腸内環境が乱れる

動物性タンパク質は、必須アミノ酸のバランスがよく含有量も多いため、筋肉の再生などに役立ちますが、その一方で腸内に住むブドウ菌や大腸菌・緑膿菌などの悪玉菌のエサとなる物質です。

普段は腸内で善玉菌と悪玉菌・その中間層の菌が互いにバランスを取っていますが、タンパク質の過剰摂取によって悪玉菌が増殖すると、腸内のバランスが崩れて便の臭いが強くなったり便秘になったりする他、肥満や老化の促進、糖尿病などの原因となります。

尿路結石症の原因になる

動物性タンパク質を過剰摂取すると、尿内の尿酸が増加して尿路結石症の原因となる可能性があります。

尿路結石症とは、尿の通り道に結石ができる病気で、発症すると血尿が出たり腰背部から側腹部にかけて激しい痛みが生じたり、尿が出なくなったりなどの症状がみられることもあるため、動物性タンパク質だけでなく植物性タンパク質も取るなどして予防することが大切です。

腎機能に負担がかかる

タンパク質を取り過ぎると、体内で大量の老廃物が発生し、腎臓に負担がかかってしまうことがあります。

特に加齢によって腎臓の力が低下している人がタンパク質を取り過ぎると、腎機能が低下する可能性があるため、糖尿病や肥満、腎機能が低下し始めた人は注意しなければいけません。

腎機能への負担が高いのは、牛肉や豚肉などの赤身肉。鶏肉や魚、大豆製品、乳製品などに置き換えると、慢性腎不全の発症リスクを軽減できるとされています。

タンパク質摂取の目安は?上限はどのくらい?

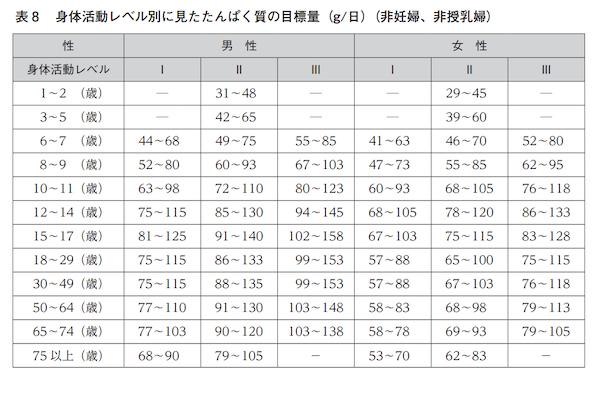

厚生労働省発表の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、成人女性が1日に摂取するタンパク質の推奨量は年齢を問わず50gです。

1日の運動量や運動強度によってもタンパク質の必要量は異なりますが、体重1kgあたり約1.6gまでであれば、筋肉量の増加を助けるといわれています。

反対に、体重1kgあたり約1.6kg以上のタンパク質を摂取しても、それ以上筋肉量を増やせません。

体重1kgあたり約1.6g以上のタンパク質を摂取しても筋肉量がそれ以上増えないというのは一般的な考え方ですが、これもまた個人の筋肉の反応性や全体の栄養状態、トレーニングの種類に依存します。

また、厚生労働省発表の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、代謝の変化や健康に悪影響を与えないタンパク質の摂取量は、摂取エネルギー量の20%とされています。

例えば、1日に1700kcalを摂取する方の場合、その20%の340kcalがタンパク質摂取の上限となります。グラムに換算すると、1日に摂取できるタンパク質量の上限は85gです。

厚生労働省が発表する日本人の食事摂取基準において、摂取エネルギー量の20%をタンパク質摂取の目安とする指針が示されていますが、これは一般的な健康維持を目的としたもので、特定の健康状態やアスリートのニーズには必ずしも適用されない場合があります。

これらのガイドラインは、一般的な健康維持、平均的な運動量を想定しているため、特定のトレーニング目的や健康状態には個別に調整する必要があります。

また、タンパク質摂取量だけでなく、全体の栄養バランスにも注意を払うことが重要です。

タンパク質で太らないためのポイント

タンパク質をしっかり取ることは非常に大切ですが、過剰に摂取すると太る以外にも思わぬトラブルを招く原因になるため、日頃から必要な量を大幅に超えないよう意識して摂取することが重要です。

ここでは、タンパク質で太らないためのポイントをご紹介します。

1食あたりのタンパク質摂取量を守る

タンパク質の過剰摂取で太らないようにするためには、1食あたりのタンパク質摂取量を守ることが重要です。

とはいえ、食品一つひとつのタンパク質量を計ることはあまり現実的ではないため、肉類や魚類、卵、大豆製品などを摂取するときは、1食あたり「手のひらの大きさや厚みと同程度」の量になるよう調整すると簡単に必要な量を計ることができます。

食品を手のひらにおさめたときの量は、重さにすると約80〜100g。魚なら切り身一切れ分、豚もも肉薄切りなら4〜5切れ程度が目安です。

さまざまな食材からタンパク質を摂取する

タンパク質の摂取で太らないようにするために、さまざまな食材をまんべんなく食べましょう。

体内で合成できない必須アミノ酸は、9種類のうち1種類でも不足するとタンパク質が合成されにくくなるため、鶏胸肉などの動物性タンパク質に偏らず、豆などの植物性タンパク質も一緒に摂取することが大切です。

肉には亜鉛や鉄が多く含まれていて、筋肉や髪・爪など人間の体を作るために不可欠な成分ですが、魚が苦手で毎食肉が主菜になってしまう場合は、大豆ミートを利用するとよいでしょう。

また、タンパク質と一緒に野菜や海藻・きのこ類などビタミンやミネラルを豊富に含む食品を取ることも、タンパク質の過剰摂取による便秘などの予防に効果的です。

3食の中でこまめにタンパク質を摂取する

タンパク質は一度に大量に摂取しても体に蓄えておけないだけでなく、消化に負担をかけて腸内環境を悪化させるため、3食の中でこまめに摂取することが大切です。

3食作るのがしんどいと感じる場合や、食事からだけではタンパク質の摂取量が不足するようであれば、コンビニの高タンパク質食品を利用するのもおすすめ。

それほど量を食べていないのに、体重が増えてしまう場合は、必要な栄養素が足りていないために飢餓状態を脱しようと脂肪を蓄えている可能性もあるため、食事内容を見直してみるとよいでしょう。

基礎代謝を上げる

カロリーを消費するというと、運動をたくさんするというイメージが強いですが、人の消費カロリーの約60%は心拍や呼吸・体温など生命維持のために必要とされる基礎代謝によるものです。

一般的に基礎代謝は筋肉量が多い方が高いとされていることから、筋肉量をアップすることが重要になります。

筋肉量を増やすには、適切な量のタンパク質を摂取しながら、継続的に筋トレやストレッチ、ウォーキングやジョギングなどを行うのがおすすめです。

タンパク質が不足しないよう上手に摂取しよう!

タンパク質は筋肉量の維持や免疫機能の強化、体組織の修復など、健康維持に欠かせない栄養素です。

年齢を重ねると、消化酵素の活性が急激に低下して消化吸収がうまく行かなくなり、タンパク質が不足しがちになることから、多めに取ることが推奨されています。

ただし、ただタンパク質を多く取ることだけを考えるのではなく、消化吸収の効率や摂取するタンパク質の種類、食事全体の栄養バランスを考慮することが大切です。

50歳を超えて太ってしまったという場合、タンパク質だけが原因ではなく、食生活や運動強度などさまざまな要因が重なっている可能性もあります。

結局のところ、タンパク質の摂取は年齢や健康状態に応じて適切に行う必要があり、特に高齢者では適量のタンパク質を取ることが一層重要になると思われます。

※効果には個人差があります。試してみて異変を感じる場合はおやめください。

監修者プロフィール:林安津美さん

大学卒業後JAあいち厚生連に入職し37年間病院の管理栄養士として勤務、その間豊田厚生病院・安城更生病院の技師長として17年間在籍。2022年5月よりたいや内科クリニックへ入職。病態栄養専門管理栄養士・日本糖尿病療養指導士・腎臓病療養指導士・がん病態栄養専門管理栄養士・和漢薬膳師等の資格を生かし患者さんの思いを聴き・応え、患者目線でテーラーメイドの医療をお届けできるように努めています。

■もっと知りたい■