50代女性が気にするべきなのはどこ?改善ポイントも

健康診断の数値の見方って?基準値・注意点を解説

健康診断の数値の見方って?基準値・注意点を解説

公開日:2023年05月26日

健康診断の目的・数値について

40歳以上が対象の「特定健診(特定保健指導)」は生活習慣病のリスクを評価し、高リスクの人は生活習慣を改善して生活習慣病を予防することを目的に行われます。

健康診断の検査値の基準範囲は、健康な人の検査データを統計学的に算出した数値で、「健康と考えられる人の約95%が含まれる範囲」が定義です。

健康診断の判定区分

健康診断では、検査結果の判定区分が「A」「B」「C」「D」「E」の5段階あります。(公益社団法人日本人間ドック学会の場合)

- A……異常なし

- B……軽度異常

- C……要再検査・生活改善(要経過観察)

- D……要精密検査・治療(要医療)

- E……治療中

A・Bの範囲であれば、特に問題はないと考えられるでしょう。Cの場合、病気に進行する可能性が考えられるため要再検査・生活改善など経過観察が必要です。

Dは医療機関で精密検査や治療が必要となり、Eは治療中を指します。

再検査・要精密検査の項目があったらどうする?

健康診断の結果は一般的に、2〜6週間ほどで届くことが多いといわれているようです。

もしも結果に要再検査や要精密検査、治療の必要があると記載されている場合は、なるべく早く医療機関を受診して詳しい検査を受けましょう。

血液検査の数値の基準値・注意点

ここからは、血液検査の数値の見方や基準値、注意点などについて解説します。

血液検査(糖代謝)

糖(グルコース)は生体にとって重要なエネルギー源ですが、血糖値が高い状態を放置すると心臓病、脳卒中、網膜症、腎臓病などの原因になります。

血糖値(空腹時血糖値/FPG)・HbA1c(NGSP/JDS)

血糖値は、インスリンによって一定を保つようコントロールされています。しかし、インスリンの働きが低下したり分泌量が減少すると、血糖値が上昇します。

HbA1c(ヘモグロビン・エーワン・シー)は、血液中の糖化ヘモグロビン(血液中のブドウ糖がヘモグロビンと結合したもの)の割合を示す数値です。過去1〜2か月の血糖のコントロール状態(平均血糖)がわかります。

どちらか一方の値だけでは異常・正常は決められないため、空腹時血糖値とHbA1cはセットで調べます。食後は一時的に血糖値が上昇するため、検査は食事から10時間以上あけて行います。

- 【異常なし】

FGP99以下かつA1c5.5以下 - 【軽度以上】

①FGP100~109かつA1c5.9以下

②FGP99以下かつA1c5.6~5.9

①②いずれかのもの - 【要再検査】

①FGP110~125

②A1c6.0~6.4

③FGP126以下かつA1c6・4以下

④FGP125以下かつA1c6・5以上

①~④いずれかのもの - 【要精密検査】

FGP126以上かつA1c6.5以上

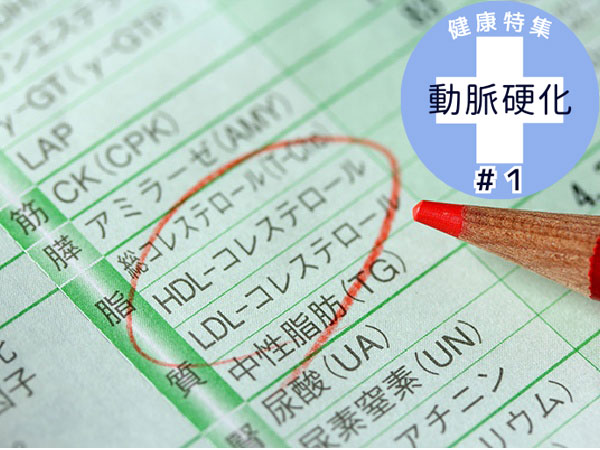

血液検査(脂質)

血液中には、中性脂肪やコレステロールといった脂質が含まれます。脂質系検査では、これらの値から脂質異常症を診断します。

食習慣や生活習慣の乱れの他にも、神経性食思不振症や甲状腺機能低下症が数値に影響することもあります。

HDLコレステロール

HDLコレステロールは、別名「善玉コレステロール」とも呼ばれます。血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を回収して肝臓に運ぶ役割を果たし、数値が低いと動脈硬化や脂質代謝異常などの可能性があります。

- 【基準範囲】40mg/dL以上

- 【要注意】35~39mg/dL

- 【異常】34mg/dL以下

LDLコレステロール

LDLコレステロールは「悪玉コレステロール」とも呼ばれるもので、増え過ぎると血管の壁に溜まって動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気のリスクを高めるため注意が必要です。

ただし、低ければ低いほどいいというわけではなく、59mg/dL以下と低過ぎる場合も異常となるため注意しましょう。

- 【異常】59mg/dL以下

- 【基準範囲】60~119mg/dL以下

- 【要注意】120~179mg/dL

- 【異常】180mg/dL以上

中性脂肪(トリグリセリド/TG)

中性脂肪(トリグリセリド/TG)は重要なエネルギー源ですが、過剰に摂取すると体脂肪として蓄積され、肥満につながるため注意が必要です。メタボリックシンドロームの場合、数値が高くなります。

- 【基準範囲】30~149mg/dL

- 【要注意】150~499mg/dL

- 【異常】500mg/dL以上

Non-HDLコレステロール

Non-HDLコレステロールとは、総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値です。食後採血でも値が左右されず、動脈硬化のリスクを総合的に確認できます。

数値が高い場合は動脈硬化や脂質代謝異常が疑われ、反対に数値が低い場合は栄養吸収障害や肝硬変、低βリポたんぱく血症などが疑われます。

- 【異常】89mg/dL以下

- 【基準範囲】90~149mg/dL

- 【要注意】150~209mg/dL

- 【異常】210mg/dL以上

血液検査(尿酸代謝)

尿酸とは、プリン体や核酸が代謝された後の残りかすのようなものです。尿酸の産生と排泄のバランスが正常であるかどうかのチェックを行います。

尿酸値(UA)

尿酸値(UA)は、体の中で7.0mg/dL以上になると結晶化しやすくなります。尿酸値が高い状態を高尿酸血症といい、この状態が続くと関節に結晶が蓄積して、突然、関節痛が起こります(痛風発作)。

その他、尿路結石や腎機能障害のリスクも高まります。

- 【要注意】2.0mg/dL以下

- 【基準範囲】2.1~7.0mg/dL

- 【要注意】7.1~8.9mg/dL

- 【異常】9.0mg/dL以上

血液検査(肝機能)

肝機能系の検査では、肝臓が健全な状態であるかを調べます。肝機能を調べる項目は多くありますが、中でも広く行われているのがγ-GT(γ-GTP)、AST(GOT)、ALT(GPT)など肝臓に含まれる酵素を調べる検査です。

γ-GT(γ-GTP)

γ-GT(γ-GTP)とは、タンパク質を分解する酵素の一種です。お酒を飲み過ぎたときや、胆道系疾患などで値が高くなります。

- 【基準範囲】50U/L以下

- 【要注意】51~100U/L

- 【異常】101U/L以上

AST(GOT)、ALT(GPT)

AST(GOT)は心臓や筋肉、肝臓など、ALT(GPT)は肝臓に多く存在する酵素のことです。肝細胞に障害が起こると数値が高くなり、急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝、アルコール性肝炎、肝臓がんなどの病気が疑われます。

ASTのみが高い場合は、心臓や筋肉などの疾患の可能性も考えられます。

なお、肝機能は薬剤性肝障害でも数値は高くなります。アルコールの摂取がない、脂肪肝もないにもかかわらず数値が高い場合は薬剤性を疑います。

また、女性はサプリメントを常用していることも多く、サプリメントでも上昇することがあるので注意が必要です。

◆AST(GOT)

- 【基準範囲】30U/L以下

- 【要注意】31〜50U/L

- 【異常】51U/L

◆ALT(GPT)

- 【基準範囲】30U/L以下

- 【要注意】31〜50U/L

- 【異常】51U/L

総タンパク(TP)

総タンパク(TP)は、血液中に含まれているすべてのタンパク質の量を示しています。数値が低い場合は栄養障害やネフローゼ症候群など、高い場合は脱水や多発性骨髄腫、慢性炎症などが疑われます。

- 【異常】6.1g/dL以下

- 【要注意】6.2~6.4g/dL

- 【基準範囲】6.5~7.9g/dL

- 【要注意】8.0~8.3g/dL

- 【異常】8.4g/dL以上

アルブミン(ALB)

血液中のタンパク質の中で最も多く含まれるのがアルブミン(ALB)で、肝臓で合成されます。腎機能低下や低栄養状態、肝臓障害、ネフローゼ症候群などで数値が減少します。

- 【基準範囲】3.9以上g/dL

- 【要注意】3.7~3.8g/dL

- 【異常】3.6以下g/dL

腎機能検査の数値の基準値・注意点

腎臓は、血液中の老廃物や塩分などを濾過して尿として排出する役割を持っています。腎機能検査では、腎臓の老廃物を濾過する力をチェックして評価します。

クレアチニン(Cr)

クレアチニン(Cr)は筋肉を動かすためのエネルギーを使った際に生成される老廃物のことで、腎臓で濾過されて尿として排出されます。腎機能が低下すると血液中のクレアチニンが増加するため、数値が高くなります。

なお、クレアチニンは筋肉量に比例するため、数値に男女差があり、男性の方が高くなります。

◆女性

- 【基準範囲】0.70g/dL以下

- 【要注意】0.71~0.99g/dL

- 【異常】1.0g/dL以上

◆男性

- 【基準範囲】1.00g/dL以下

- 【要注意】1.01~1.29g/dL

- 【異常】1.3g/dL以上

eGFR(推定糸球体ろ過量)

eGFR(estimated glomerular filtration rate/推定糸球体ろ過量)は、クレアチニンよりも精度の高い腎臓機能の指標です。腎機能が低下すると、数値が下がります。

- 【基準範囲】60.0mL/分/1.73m2以上

- 【要注意】45.0~59.9mL/分/1.73m2

- 【異常】44.9mL/分/1.73m2以下

尿検査の数値の基準値・注意点

健康診断での尿検査では、尿を検査して腎臓や膀胱、尿道、尿管の状態をチェックします。

通常、タンパク質や血液が尿に混ざることはないため、検出された場合はなんらかの問題があると考えられます。

尿タンパク

腎臓の機能が低下すると、尿タンパクが増加します。運動時や発熱時、大量にタンパク質を摂取した時などに見られる良性蛋白尿と、病気が原因となった病的蛋白尿があります。

腎臓病は無症状であることがほとんどであるため、早期発見のためにも尿検査が重要です。

- 【基準値】陰性(-)

- 【要注意】(+)(±)

- 【異常】(2+以上)

尿潜血

尿潜血は、尿に血が混じっているかどうかを調べる検査です。見た目ではわからない場合もあり、特に女性は婦人科疾患なども潜んでいる可能性があるため、潜血は重要になってきます。(生理中はプラスに出ます)

- 【異常なし】(-)

- 【軽度異常】(±)

- 【要再検査】(+)

- 【要精密検査】(2+)以上

尿糖

尿糖とは、血液中の糖が尿中に排出されたものです。通常、糖は尿に少量しか含まれていないものの、何らかの原因によって多くの糖が尿に混ざって出ることがあります。尿の中のブドウ糖量を調べる検査で、糖尿病の簡易的スクリーニング検査としても活用されています。

- 【異常なし】(ー)

- 【軽度異常】(±)以上

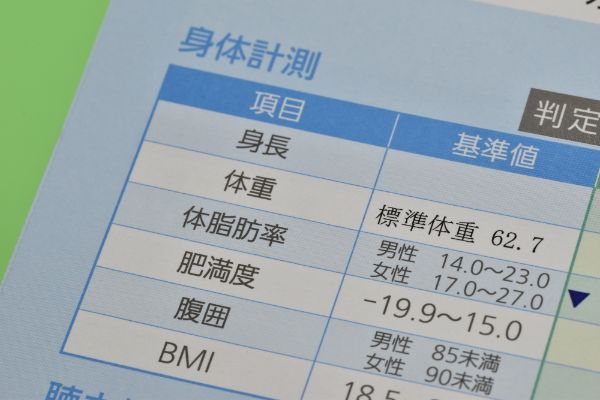

身体計測の数値の基準値・注意点

BMI値(Body Mass Index/体格指数)は、身長と体重から肥満を判定する数値です。【体重(kg)÷(身長(m)× 身長(m))=BMI値】の式で計算します。

BMIが25を超えると肥満となり、生活習慣病のリスクが2倍以上になるため注意が必要です。なお、最も病気になりにくいとされる適正体重は「BMI22」だといわれています。

- 【低体重(痩せ型)】〜18.5未満

- 【普通体重】18.5~25未満

- 【肥満レベル1】25~30未満

- 【肥満レベル2】30~35未満

- 【肥満レベル3】35~40未満

- 【肥満レベル4】40以上〜

肥満には皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満がありますが、生活習慣病に関連するのが内臓脂肪型肥満です。内臓脂肪型肥満の簡単な判定方法として腹囲を測る検査もあります。

女性の場合で90cm以上、男性で85cm以上あれば内臓脂肪型肥満と判断されます。女性の場合、80cm以上を基準にした方がいいという意見もあり、80cmを超えたら注意が必要です。

血圧検査の数値の基準値・注意点

血圧とは、血液が全身をめぐる際に血管の内壁を押す力(圧力)のことを指します。

「心臓が収縮したときの血圧=最高血圧(収縮期血圧・上の血圧)」で「心臓が拡張したときの血圧=最低血圧(拡張期血圧・下の血圧)」です。

高血圧は重大な疾患につながることがあるものの、自覚症状がないため放置されてしまいがちな数値です。しかし、高血圧は一度発症すると基本的に治ることはないといわれているため、習慣的に血圧チェックを行うことが大切です。

◆血圧の正常値

- 【診察室血圧】120/80mmHg以下

- 【家庭血圧】115/75mmHg以下

◆高血圧の基準

- 【診察室血圧】140/90mmHg以上

- 【家庭血圧】135/85mmHg以上

基準値内なのに不調!チェックしたいポイント

「健康診断では基準値内だったものの、体に不調がある……」という人は、検査結果を見直してみるのがおすすめ。チェックしたいのは、主に以下の数値です。

- LDLコレステロール

- 中性脂肪

- 血糖値

- HbA1c

- 総タンパク

- AST(GOT)、ALT(GPT)

- γ-GT(γ-GTP)

- ヘモグロビン

- 尿酸値(UA)

これらの数値が「基準値の下限、もしくは上限に近い」場合、体の不調につながることがあります。生活習慣や食習慣を見直して、数値の改善につなげましょう。

検査数値の改善につながる食べ物・飲み物

体に必要な栄養素が不足していると、健康診断の結果として現れることがあります。

「健康診断の数値が高いほど危険、低ければ問題ない」というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、低過ぎにも注意が必要です。さまざまな数値が低過ぎる場合、体に必要な栄養素が不足している可能性も考えられます。

数値が高過ぎる・低過ぎるといった場合は、食事を工夫するのも一つの方法です。

なお、食事は栄養バランスが大切です。基本的には栄養バランスのいい食事を意識し、その上で気になる数値に合わせた食事を意識するといいでしょう。

コレステロールが低い・高い

総コレステロールが低い場合、コレステロールが豊富な食品を取ることで栄養素を補えます。

【コレステロールが豊富な食べ物】

- レバー

- あん肝

- たらこ

- 卵黄 など

逆に、コレステロールが高過ぎる場合は、上記のような食材の過剰摂取に注意が必要です。栄養バランスのいい食事に加えて、以下のようなコレステロールを下げる食材を摂取するといいでしょう。

【コレステロールを下げる食べ物】

- 青魚

- 海藻

- 野菜

- きのこ

- 玄米

- 植物油

- 大豆製品

- お茶

- 抗酸化物質(ポリフェノール、アスタキサンチン、ビタミンC、ビタミンEなど)を含む食品 など

中性脂肪が低い・高い

中性脂肪は、体のエネルギー源です。高過ぎると肥満につながりますが、低過ぎると元気が出ない、疲れやすいといった症状につながることに。

中性脂肪が低い場合は、炭水化物など糖質の多い食べ物を摂取するといいでしょう。

反対に、中性脂肪が高い場合は、以下のような食べ物がおすすめです。

【中性脂肪を下げる食べ物】

- 魚介類

- 海藻類

- 野菜類

- きのこ類

- 大豆類

- αリノレン酸が豊富なオイル

- ポリフェノールが豊富な食べ物・飲み物

- ガレート型カテキンが豊富な緑茶 など

ヘモグロビンが低い

健康診断の血液検査では赤血球(RBC)、血色素(Hb/ヘモグロビン)、ヘマトクリット(Ht)、白血球(WBC)、血小板数(PLT)、MCV・MCH・MCHCといった血球系検査も行います。

このうちの血色素(Hb/ヘモグロビン)は貧血の指標とされ、鉄分量を間接的に表しています。鉄分が不足すると鉄欠乏性貧血につながる可能性があるため、注意しましょう。

鉄分には動物性食品に豊富に含まれる「ヘム鉄」と植物性食品に豊富に含まれる「非ヘム鉄」の2種類があり、どちらもバランスよく摂取することが大切です。

【ヘム鉄が豊富な食べ物】

- 煮干し(かたくちいわし)

- レバー

- しじみ

- 貝類 など

【非ヘム鉄が豊富な食べ物】

- レンズ豆

- 納豆

- 小松菜

- ひじき

- 枝豆

- 厚揚げ

- ほうれん草 など

総タンパクが低い

総タンパクが低い場合、タンパク質摂取不足が考えられます。タンパクが不足すると疲れやすい、むくみやすいといった不調や、筋肉量の低下につながることがあるため注意しましょう。

【タンパク質が豊富な食べ物】

- たたみいわし

- さくらえび

- しらす干し

- 鶏ささみ

- 鶏むね肉

- 豚もも肉

- 牛もも肉

- 卵黄

- チーズ など

HbA1cが高い

HbA1cは、糖尿病の指標になる数値です。基準値内の場合でも、HbA1cが高い場合は慢性的に血糖値が高めの傾向があるため注意しましょう。高血糖状態が続くと、肌老化の原因でもある糖化が起こりやすい状況になります。

【血糖値を下げる食べ物・飲み物】

- 納豆

- トマト

- 海藻類

- たまねぎ

- アロエ

- 青魚

- 無糖ヨーグルト

- 緑茶

- 牛乳

- コーヒー など

γ-GTが高い

肝臓が悪くなると、肝臓の解毒作用に関係している酵素である「γ-GT」の数値が高くなります。肝機能は解毒する器官でもありますので、肝機能が悪いと疲れが取れない、睡眠の質が下がるなど生活に支障が出てきます。

【γ-GTが高い場合に注意したい食生活・生活習慣】

- アルコールを飲む頻度を減らす

- 薬やサプリの見直し

- 脂肪肝の場合はダイエットを行う

健康診断の数値を見て食生活・生活習慣を改善しよう!

健康診断の結果の数値からは、自分の健康に関わるさまざまな情報がわかります。

判定区分がA・Bの場合であれば特に問題はないと考えられるものの、基準値内ギリギリだった場合は生活習慣や食生活を見直し、数値の改善に努めると健康維持や病気の予防につながるでしょう。

※効果には個人差があります。試してみて異変を感じる場合はおやめください。

監修者プロフィール:石橋彩里さん

2018年、医療法人社団光陽会 みずほ台サンクリニック理事長に就任。当院では“必要な医療をもっと身近に”をモットーにし保険診療から自費診療まで幅広く医療を提供しております。

昔から続く内科や透析だけでなくコロナ対応や美容医療、障がい者歯科など時代の流れやニーズに合わせた医療体制でより一層患者様に寄り添うクリニックとして成長してまいります。

■もっと知りたい■