心も暮らしもラクに生きる!「気にしない」新習慣#2

「気にしすぎ」を脱する6つの方法!心得・姿勢・呼吸

「気にしすぎ」を脱する6つの方法!心得・姿勢・呼吸

更新日:2025年09月11日

公開日:2022年10月16日

気にするべきか否か、気にしない練習のすすめ

名取芳彦(なとり・ほうげん)さんプロフィール

東京・江戸川区元結不動密蔵院住職。1958(昭和33)年生まれ。真言宗豊山派布教研究所研究員。豊山流大師講(ご詠歌)詠匠。主な著書に『「やめる」ことからはじめる小さな改善』(三笠書房刊)、『他人のことが気にならなくなる「いい人」のやめ方』(リベラル社刊)。

「心穏やかになるために、“気にしない”ことはとても大切です」と話すのは、元結(もっとい)不動密蔵院住職の名取芳彦さん。

「自分を高めることや、現状より向上する可能性があることは気にした方がいい。一方で、自分が向上できそうもないこと、自分をみじめにするようなことは気にしても仕方がない。自分の力ではどうしようもないことも初めから気にすべきではありません」と名取さんは話します。

「気にしなくていいか、否かの分別が大切」と話す海原さん同様、気にする・しないの見極めが大事だと言います。

「仏教では、人それぞれ自分の“都合”があり、都合通りにいかないと“苦”が生まれて、心が穏やかでなくなると考えます」と名取さん。コロナ禍でずっと家にいるのがストレスだと思うのは、「外出したい」という自分の都合がかなわないから。

また、パート先で同期が昇給して、心がざわつくのは、「自分の方が評価されたい」という都合があるせいです。

前者の都合は、自分の力ではどうしようもないので気にしても仕方がないし、後者の都合のように、人と比べることで自分がみじめになることは気にしない方がいいのです。

「こだわりや思い込みを手放して都合そのものを減らせば、心穏やかになります。そして都合を少なくするためには、“気にしない”練習が必要なのです」と名取さんは話します。

気にしない人になるための4つの心得

【心得1】こだわりを捨てる

「こだわり」とは、自由な考えや行動を縛り付ける意味で、いい意味ではありません。「こだわり」を捨てられないと、予期しないことが起きたときに臨機応変に対応することができず、心が乱れてしまいます。

先入観を持たず、必要以上に構えず、力まないで自然体でいることが、どんなことにもしなやかに対応できる極意です。

【心得2】ため込むのは毒と知る

必要以上にため込もうとすれば、すでに持っている大切な物を生かせなくなるおそれがあります。それは物だけに限らず、こだわりや人付き合いも同じ。

論語の言葉に「過ぎたるはなお及ばざるが如し」とあるように、何事も持ち過ぎは心身の自由を奪います。適度な量を心掛けることが穏やかな日々を送るためには大切です。

【心得3】比べない、責めない、引きずらない

他人と比べることでしか自分の位置を確認できない人は、何を見ても聞いても、ねたむか傲慢になるかのいずれかです。他人と比べないで生きられるようになれば、人の成功を喜べるようになり、また、他と比較しない自分の本来の姿が見えてきます。

【心得4】今「ここ」を大事に生きる

「人事を尽くして天命を待つ」という言葉があるように、自分のできる限りのことをしたら、その結果は天の意思に任せるしかありません。

「自分でできるのはここまで」と割り切って、やるべきことをやったら、充実感が残るはずです。未来のことや過去を気にして不安になったり後悔したりしても、何も変わらないので仕方ありません。

心と体を一つに。姿勢と呼吸で心を整える

藤平信一(とうへい・しんいち)さんプロフィール

1973(昭和48)年、東京都生まれ。幼少期より心身統一合氣道の創始者である父・藤平光一の指導を受け、2007年に継承する。現在は24か国で学ぶ約3万人の指導のため国内外で活動中。経営者・トップアスリートなどを対象とした講義や企業向け研修も行う。『心と体が自在に使える「気の呼吸」』(サンマーク出版)、『「調子いい!」が続く姿勢と呼吸の整え方』(大和書房)など著書多数。

気にしない練習は、体からアプローチすることもできます。特に怒りや不安など、不意に湧き起こる感情は、頭で鎮めようとしてみても、いざとなるとできないことがほとんどです。

「そんなときは姿勢を見直し、息を深く吐いてみましょう。無自覚に入れている体の力みが抜けてリラックスでき、心が軽くなるのを実感できます」と、心身統一合氣道会会長の藤平信一さんは言います。

さまざまな抑圧は、私たちを気付かぬうちにこわばらせ、疲れさせています。その疲れは心の不安定さにもつながります。

「恐怖も不安も自分の一部であり、それを切り捨てようとするのは、無理なことです。そういう負の感情が湧き起こったら、何十年来の友人が来たつもりで、まずは迎え入れ、そして息を吐いて静めればいいのです」と藤平さん。

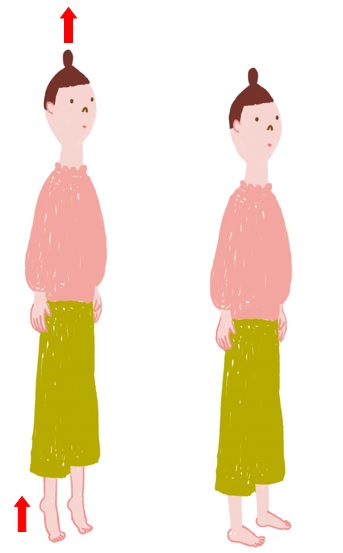

このとき大切なのは、体の余計な力みを取って、リラックスした状態にしておくこと。余計な力みは、つま先立ちをするだけで取ることができ、力みのない自然な姿勢はあらゆる身体の使い方の基本となると言います。

藤平さんは「家事や日常動作の前に姿勢を整えるのを習慣にすると、疲れにくくなり、ストレスも遠ざかります」と話します。

もう一つ、大切なのが呼吸です。「例えばお風呂に入ったときに自然と出る『はぁ~』という息や、晩酌で最初のひと口を飲んだ後に出る息など。日頃意識していないだけで、実は誰もが心地よい呼吸を自然にできています。

その呼吸に気付き、意識的に行えるようになれば、不意に起こる怒りや不安を上手に受け流すことができます」と藤平さん。

人生をよりよく生きるための「気にしない」知恵はさらに続きます。ピンとくるものからぜひ取り入れてください。

気にしない心を整える2つの動き

【心を整える動き1】つま先立ちで自然な姿勢に戻す

さっそく自然な姿勢をつくる練習をしてみましょう。

まず、軽く足を広げ、体に余計な力を入れずに立ちます。ゆっくりとかかとを上げ、つま先立ちをします。このとき、ふらつく場合は、壁や家具に手を添えてもOK。

数秒間、つま先立ちをした後は、かかとを静かに下ろします。これだけでバランスのとれた姿勢に。慣れたら、つま先立ちで部屋の中を1、2周歩くとより効果的です。

【心を整える動き2】心地よい息を深く吐く

まずは呼吸に意識を向け、あなたにとって心地よいと感じる呼吸を見つけて体に入れましょう。

怒りや不安を感じたら、心地よい呼吸を口から深く吐き、呼吸が静まっていくのを感じ取ります。息を吸いたくなったら、鼻から、何かの香りをかぐときのように静かに息を吸いましょう。

「心地よい呼吸は、さまざまな抑圧からあなた自身を解放してくれる助けとなります」と藤平さんは話します。

次回からは、日々の習慣で「気にしない人」になるために、心の持ち方の練習、部屋も心もスッキリさせる方法、無駄な家事を見つけて心も体も軽くする方法のほか、脳科学で解決する人付き合いのストレス解消術と負の感情から解放される方法をそれぞれ解説します。

次回は、名取さんと藤平さんに、口ぐせから始める気にしない、振り回されない人になる12の練習について教えてもらいます。

取材・文=三橋桃子、大門恵子(ともにハルメク編集部) イラストレーション=藤田ヒロコ

※この記事は雑誌「ハルメク」2021年7月号の再編集しています。