足底腱膜炎のセルフチェックや予防・ストレッチも!

足の裏・かかとが痛い!考えられる病気や原因・対処法

足の裏・かかとが痛い!考えられる病気や原因・対処法

更新日:2024年02月01日

公開日:2020年06月24日

著者プロフィール:湯浅慶朗

ゆあさ・よしろう

足指研究所 所長

日本足趾筋機能療法学会 理事長

理学療法士。足指研究所所長。ハルメク靴の共同開発者。理学療法士として高齢者医療に携わるが、治らない現代医療のあり方に疑問をもち、病院を退職。妻のO脚改善をきっかけに足指の研究に入る。一生歩き続けられる体をつくる「ひろのば体操」や「YOSHIRO SOCKS」を考案し、東京大学との共同研究や学会発表も実施。NHK「ガッテン」などにも出演し、著書に『たった5分の足指つかみで腰も背中も一生まがらない!』(PHP研究所刊)など。

足の裏が痛い!考えられる原因7つ

足の裏に痛みが生じる病気はいろいろあり、痛い場所や痛みを感じるタイミングによって、原因は異なります。それぞれの病気の特徴を確認していきましょう。

1:足底腱膜炎(足底筋膜炎)

足底腱膜炎は足底筋膜炎とも呼ばれます。朝起きて立ち上がったときや、立ちっぱなしのとき、歩きはじめの1歩目などに、かかとや土踏まずなど足の裏に痛みを感じます。安静時は痛まず、歩く・走るなど足に衝撃がかかるときだけ痛みが出てくるのが特徴です。

2:外反母趾

外反母趾の症状は、親指の付け根の内側の突き出したところや、親指の裏側の痛み・痺れなどがあります。靴に当たったり、歩くとき親指に体重がのると強い痛みを伴います。

3:モートン病

中年期以降の女性によく見られます。足の中指と人差し指の付け根付近の痛みや痺れが特徴です。歩行時に鋭い痛みを感じます。

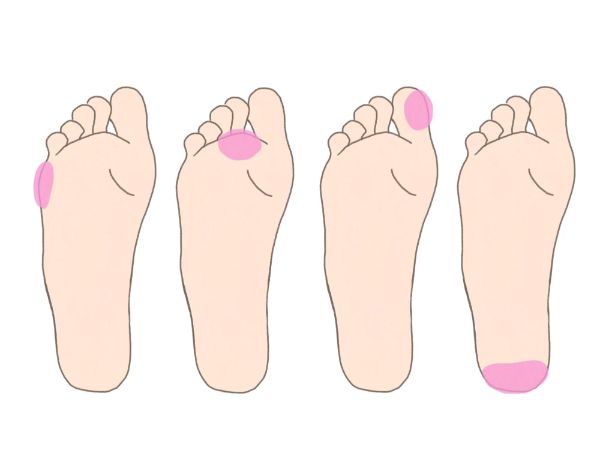

4:魚の目やタコ

魚の目やタコは、足の裏の突出したところや指のふち、指の間などに多く見られます。

体重が多くかかる部位や、すれやすい場所に起こります。圧迫されると強い痛みを伴います。

5:糖尿病

血行が悪くなって足裏に腫れがあったり、皮膚が黒っぽく変色したり、足全体にピリピリした痛みや痺れを強く感じられることが多く、日常生活が送れないほど強い痛みになる場合もあります。痛みによる冷えや痺れが現れたりもします。

中でも、足底腱膜炎は患者数が多く、人口の約10%が罹患する病気といわれています。

今回は、足底腱膜炎について、原因や症状をはじめ、新しい治療法(予防法)である「足指の矯正」について解説していきたいと思います。

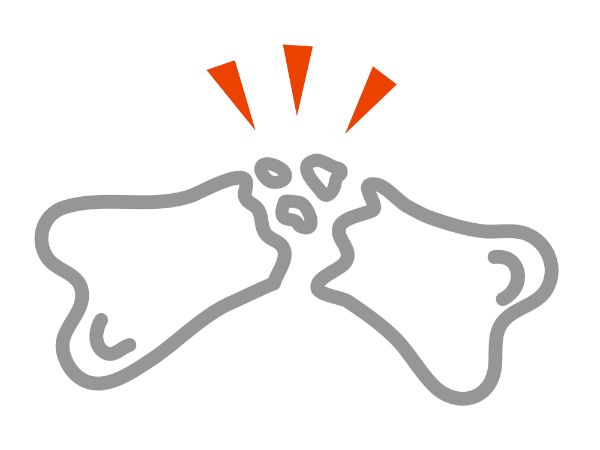

6:骨粗しょう症

骨粗しょう症によってかかとの骨を骨折してしまい、足の裏に痛みを感じているケースもあります。

年齢を重ね、骨密度が減るにつれて骨粗しょう症となる人は増加しますが、中でも多いのが女性の患者さんです。これは、閉経後の女性ホルモン低下の影響により、急激に骨密度が低下してしまうから。骨粗しょう症の患者さんの80%以上は女性であるといわれています。

7:その他の病気

その他にも、いくつかの病気が考えられます。

- 足根管症候群

足の裏全体が痛む場合、神経が障害を受けたことで足の裏に症状が出ているケースも - 種子骨障害・種子骨炎

種子骨(足の親指側にある骨)に過度な負担がかかることで炎症や損傷が起きた状態 - 足底線維腫症

土踏まずの周辺にできる良性の腫瘤で、繰り返し負担がかかることでできる。通常痛みはないものの、場所によっては痛みが出ることも - 踵部脂肪体障害・踵部脂肪褥炎

かかとの骨の下にある脂肪が薄く、弾力性が低下することで骨に加わる負担が強くなり、炎症や痛みを引き起こした状態 - 踵骨骨折(かかとの骨の骨折)

繰り返し力が加わることによる疲労骨折、高所からの飛び降りなどによる圧迫骨折、骨粗しょう症による骨折など。靴底の不適合も疲労骨折の原因に - 踵骨棘(しょうこつきょく)

踵骨棘は、かかとの骨から余分なとがった骨が増殖したものです。 かかとの骨の下側から指の付け根まで伸びている結合組織である足底腱膜が、かかとの骨を過度に引っ張ると、骨棘ができることがあります。

足の裏は体を支えている重要な部分。痛みが強くなったり、慢性化したりしてしまうと生活にも支障が出ます。早めの対処が肝心です。

老化に伴い足底腱膜炎になるケースが増えている

足底腱膜炎は、ランニングやジョギング、マラソン、テニスなどスポーツをしている人に多く見られる症状です。しかし、激しい運動をしていなくても、老化に伴い足底腱膜炎になるケースも増えています。

加齢によって足底腱膜の繊維が弱くなることで、足底腱膜炎を起こしやすくなるためです。

足底腱膜炎のセルフチェック

足の裏やかかとに痛みがあり「もしかしたら足底腱膜炎かも?」と思ったら、2段階のセルフチェックをしてみましょう。

足底腱膜の痛みチェック

まずは、足底腱膜の痛みチェックです。

- いすに座って片足を膝の上に乗せる

- 足の親指を反らせ、手の親指で足の裏を押す

ここで、かかとの端や土踏まずに痛みがあった場合、足底腱膜炎の疑いがあります。

アキレス腱・ふくらはぎの柔軟性チェック

続いては、アキレス腱やふくらはぎの柔軟性をチェックしてみましょう。アキレス腱やふくらはぎの筋肉の柔軟性が低下すると、足を踏み返すときに足底腱膜に大きな負担がかかるようになります。

- 背後に布団や毛布などを敷いておく(バランスを崩したときに怪我をしないため)

- 両足が平行になるように立つ

- かかとは床につけたまま、ゆっくりとしゃがんで腰を下ろしていく

このときに痛みが出たり、バランスが崩れそうになったりした場合は足底腱膜炎の可能性があります。

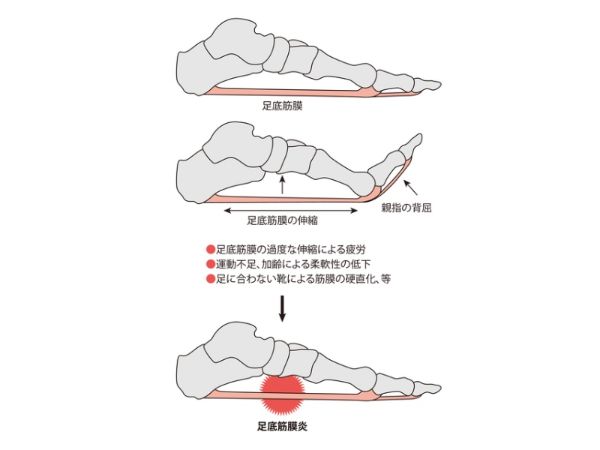

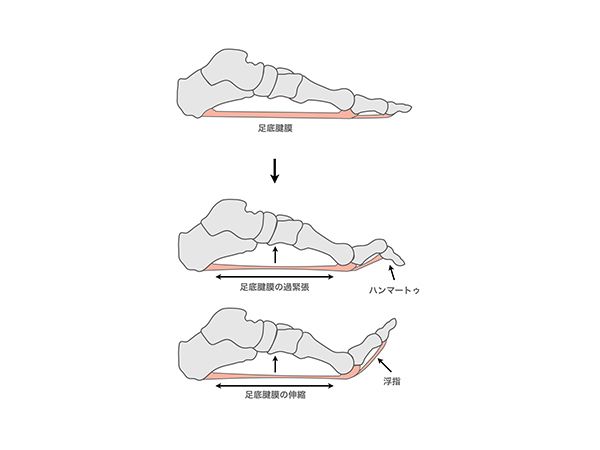

足底腱膜炎の原因

足底腱膜炎は、足の裏にある腱膜の炎症です。「足底腱膜」とは、かかとの骨から5本の指のつけ根の骨に向かってと腱が扇状に広がっている組織のこと。足底腱膜は足のアーチ構造を保持し、スプリングのように荷重時にショックを吸収する役目があります。

一般的に、足底腱膜炎の原因は以下の4つとされます。

原因1:使いすぎ(オーバーユース)

足底腱膜炎は、一日中立ち仕事をされている人や、ウォーキング・マラソン・ジョギング・ランニングなどのスポーツをされている人に多いため、足の「使い過ぎ」が原因といわれます。

原因2:扁平足・ハイアーチ(甲高)

扁平足(へんぺいそく:足の内側にある縦アーチ=土踏まずが平らになっている状態)や逆に甲高(土踏まずが高い状態)の足の場合、ランニングや歩行などで足底腱膜に強いストレスが加わるため、足底腱膜炎になりやすいといわれます。

原因3:体重の増加

体重が重いと足にかかる負荷が大きくなるため、体重増加も足底腱膜炎になる原因といわれます。

しかし実際には、足底腱膜炎の痛みは「足裏の筋肉の硬さ」に影響を受け、よくいわれるこれらの3つの原因を助長すると考えられています。そうでなければ、オリンピック選手や扁平足の人、お相撲さんは、みんな足底腱膜炎になっていなければ話が合わないからです。

原因4:足裏の筋肉の硬さ

筋肉が硬いと、歩いたり走ったりジャンプしたりするときに、本来は柔軟なはずの組織がうまく伸び縮みできません。無理にギュッと引っ張られるため、足底腱膜がくっついている、かかとの骨の部分や足指の付け根の部分辺りに小さな筋断裂が起きて、痛みを引き起こします。

これこそが、本当の足底腱膜炎の原因です。

足の裏は、体重を支える重要な役割を担う部分。歩くときでは約1.2〜1.5倍、走るときには約2〜3倍もの衝撃が足の裏にかかっているといわれています。

負担を軽減するためにも、足の裏の筋肉の柔軟性を保つことが大切です。

仙腸関節機能障害も足の裏の痛みの原因になる

ここまでは足の裏中心にお話してきましたが、仙腸関節機能障害が足の裏の痛みにつながる場合もあります。

仙腸関節とは、骨盤の骨のひとつである仙骨(せんこつ)と腸骨(ちょうこつ)の間にある関節です。腰の中央にあり、重い体重を支えています。

関節の内部の動きが正常に動かなくなった状態を関節機能障害と言いますが、体の中心にある仙腸関節に不具合が出た場合、遠く離れた部位まで痛みを生じることがあります。

これを放散痛(関連痛)といいますが、この痛みは仙腸関節を正常に動くようにすると取れます。一方で、仙腸関節機能障害の真の原因を取り除かない限り、再発してしまうのも特徴です。

仙腸関節の機能障害を引き起こす原因が、姿勢の歪みにあることがわかっています。体に左右差が生じたまま歩くことで、仙腸関節はねじれたままの状態で固定されたり、異常な負荷がかかることで機能障害を起こしてしまうのです。

実は足の機能不全・筋力不足が仙腸関節機能障害の原因!

そして、体の歪み(左右差)は足元の歪みから生じます。

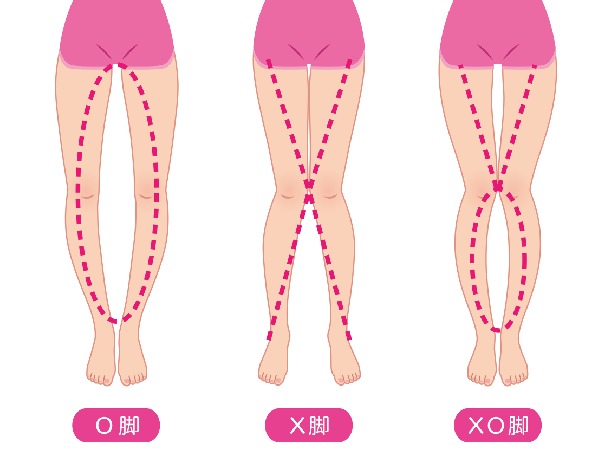

足部の筋力低下や足指の機能不全により、かかとの骨が変形したり足首が外側・内側に倒れたりすると、左右差が生じるため(脚長差)、足の上に乗っている骨盤が傾き、仙腸関節機能障害を起こすという流れです。

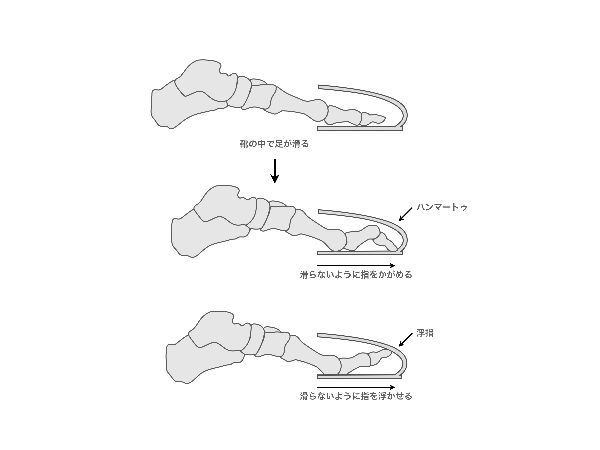

また、外反母趾の症状の記事でも紹介した通り、浮き指やかがみ指などの足指の変形も、足の痛みの原因になります。

足指に変形が起こると重心がかかとに移動するため、骨盤が前後に傾きます。骨盤が傾くと、関節面のズレや遊びがなくなるため、仙腸関節機能障害を引き起こします。

まとめると、足の機能不全→足部の筋力低下→踵骨の歪み→脛骨の歪み→大腿骨の歪み(脚長差)→骨盤の歪み(仙腸関節のズレ)→仙腸関節炎→放散痛→足裏の痛みという順です。

こうして見ると、一見関係ないように感じる仙腸関節機能障害も足の機能不全につながっていることがわかると思います。

※高齢者では転倒時に外力によって直接仙腸関節のズレを引き起こして、足の裏に痛みを生じるケースもあります(横向き寝・足を組む・パンツの後ろポケットに財布などを入れたまま運転するなども、仙腸関節の機能異常を引き起こす原因)。

足底腱膜炎の検査方法

足底腱膜炎が疑われる場合、一般的には以下のような検査を行って診断します。炎症の範囲や程度についてより精密に確認する場合には、MRI検査が行われることもあります。

- レントゲン検査

- 足底圧検査

- 疼痛誘発検査

- US(超音波検査)

- MRI検査

しかし、実際には上で説明した通り、足の裏の痛みは足指を正しく使えるようにするだけで痛みが解消する人も多いものです。仙腸関節機能障害があるかどうかは、以下の検査で簡単に調べることができます。

検査方法1:体の前後屈、側屈

体を前後左右に屈伸してもらい、どれくらい曲がるか、左右差があるか、どの動きで痛みがあるかを調べます。

検査方法2:SLRテスト

仰向けに寝たまま脚をゆっくりと上げていきます。仙腸関節が機能異常を起こしていると、左右の上がる角度に差が生じます。

足底腱膜炎の治療法

ここからは、足底腱膜炎の治療法について解説します。

足底腱膜炎の治療法としては、理学療法・薬物療法・体外衝撃波治療・外科手術があります。

理学療法(ストレッチ、筋力訓練、装具療法など)

理学療法とは、ストレッチや筋トレなどのリハビリテーション、インソールの装着などによる治療を指します。足底腱膜に負担がかからないようにリハビリを行い、痛みが出ないようにコントロールします。

薬物療法

炎症が出ている場合は、ロキソニンなどの非ステロイド性消炎鎮痛剤や、湿布によって症状を抑えることもあります。内服薬の場合、長期間飲み続けると胃が荒れてしまう可能性もあるため、注意しましょう。

体外衝撃波治療

体外衝撃波治療とは、衝撃波を足底腱膜炎に照射する治療のことで、2012年11月から健康保険が適用となりました。

体外衝撃波治療はスポーツ選手を中心に行われている治療で、手術とは異なり傷跡が残らず副作用もほぼありませんが、治療中は痛みを伴うことも。我慢できる程度に衝撃波の強度を調整しながら治療を行います。

外科手術

上記のような治療を行ってもどうしても痛みが取れない場合は、患者さんの希望を踏まえて外科手術を検討する場合もあります。骨棘を切除する手術(骨棘切除術)、足底腱膜の付着部を切り離す手術(足底腱膜切離術)などがありますが、成功率はそれほど高くないとの報告もあるため、慎重に考える必要があるでしょう。

この中で、最も一般的な治療法は理学療法です。しかし、一時的な疼痛軽減効果はありますが、再発率が高く、対症療法的な治療といえます。根本的に足底腱膜炎を治療するためには、足底周辺の筋肉を柔らかくしていくことが大切です。

足底腱膜炎になりやすい人

以下のような人は、足底腱膜炎になりやすいとされています。

- 立ち仕事を長時間している人

- 足の筋力が低下している人

- 扁平足や土踏まずが高すぎるハイアーチの人

- 肥満体型の人、体重が増えた人

- クッション性の低い靴を使用している人

- ランニングやジャンプなどの動作が多いスポーツをしている人

足底腱膜炎の予防法や改善法

ここからは、足底腱膜炎の予防法や改善法をいくつかご紹介します。

ゴルフボールマッサージ

マッサージでは、足底腱膜の柔軟性を高められます。簡単にできるマッサージなので、テレビを見ながら、本を読みながらのながらマッサージとして実践してみてください。

- ゴルフボールを1つ用意する

- いすに座り、ゴルフボールを足の裏でゴロゴロ転がす

これだけで足底筋膜の腱が刺激され、柔軟性が出やすくなります。フローリングなどを傷めないよう、マットを敷いて行うといいでしょう。

足の裏のトレーニング(タオルギャザー)

続いては、足の裏の筋力アップにつながるトレーニング「タオルギャザー」をご紹介します。

- 床にタオルを置き、両足をタオルの端に乗せる

- 足の指を使ってタオルをたぐり寄せる

- 10回を1セットとし、1日2セットを目安に行う

足の指を大きく動かすようにして動かすのがポイントです。バスタオルなどの大きなタオルではなく、フェイスタオルなど小さなタオルでOK。家にあるものですぐに実践できるので、ぜひ今日からでも始めてみてください。

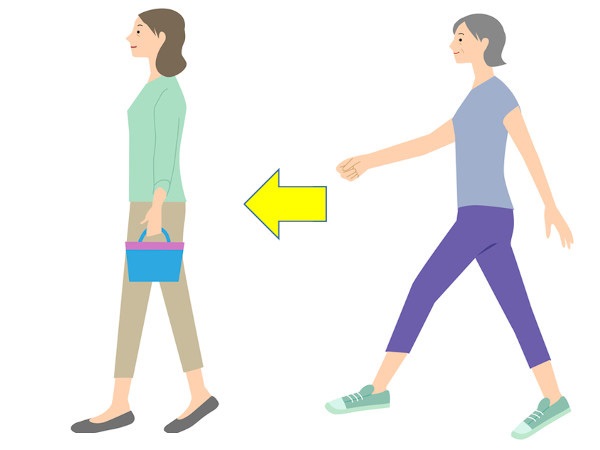

生活習慣・歩き方の改善

ストレッチやマッサージをしても、足底腱膜炎が治らないという人は、2つの理由が考えられます。

- 筋肉を柔らかくするための治療方法が間違っている

- 筋肉を硬くしてしまう原因が解消されていない

同じ仕事、同じスポーツをしているにも関わらず、なぜあなただけが足底腱膜炎になってしまったのか。それには日常生活で足底腱膜炎になりやすい生活習慣があったからなのです。その生活習慣を解消せずに治療をしても再発を繰り返すか、思うような効果は出ません。

生活習慣を見直し、正しい歩き方を心がけましょう。

すり足で歩くと足の裏の筋肉が衰えやすくなり、扁平足を引き起こす原因になります。また、日頃あまり歩かない人が突然運動すると足底腱膜炎になりやすい傾向にあるため、少しずつ足の裏の筋肉の柔軟性を高め、鍛えていくといいでしょう。

足指ストレッチ

足底腱膜炎の治療でまず大切なのは、足にフィットする適切な靴を履くこと。そして、足底腱膜炎の原因になっている筋肉の硬さを柔らかくすることです。

ただし、闇雲にストレッチをすればいいわけではなく、足底腱膜が硬くなる原因である「足指」を伸ばすことが大切です。

ここでは、簡単な足指ストレッチ「ひろのば体操」のやり方を写真で簡単にご紹介します。

1:いすか床に座り片方の足を太ももの上に乗せる

- 膝をなるべく倒す

- 足首が上に反らないようにする

- ももの上にきちんと足を乗せる

- 足の甲はしっかり反らせましょう

- 足首が少し太ももから出るようにします

2:足指の間に手の指を入れる

- 手指の根元に1本ずつ足指の先端を入れる

- 足指の根元にすきまができるようにする

- 手の根元に足指の先端だけが乗るようにする

- 手の根元にぴったりと足指先を密着させる

▼ポイント 足指の間に、手の指を入れ過ぎないように注意!

OK

- 足指が手の指から出ないくらいが理想です

NG

- 足指の根元まで手指を入れるとうまく曲げられません

3:足指に入れた手を優しく握る

OK

- 足指の付け根より少し上に手がくるよう、優しく握る

- 手の親指で足の親指を軽く押さえる

NG

- 手の指を足の付け根いっぱいまで差し込んでいると反らせにくい

4:足指を甲の方へ反らす・反対に足の裏へ反らす

- 優しく、ゆっくりと反らせる

- 手の根元で足指先を押すようなイメージ

- 足指の関節が90度になると理想的

- やさしく、ゆっくりと

- 甲を伸ばすイメージで反らせていく

- 手のひら全体で足裏を軽く押す

5:「4」を繰り返し、逆の足も同じように反らせる

両足で最低5分ほどできればOK。硬い場合には、片足10分ほど行うと効果的です。

また、ストレッチをして足底筋膜炎の痛みがなくなったからといって、それは必ずしも完治しているとは限りません。筋肉を硬くしてしまう要因が残っていると、足裏の痛みが再発してしまいます。足指を矯正する靴下を履いて、足指の使い方を再学習させることも大切です。

足の裏が痛いときにおすすめのセルフケア

足の裏やかかとが痛いときには、セルフケアも行ってみましょう。

アイス・ヒートメソッド

アイス・ヒートメソッドとは、足浴などで「15分冷やし、10分温める」ことを数回繰り返すものです。

足を酷使した日や疲労が溜まっている日にはアイス・ヒートメソッドを行うと、足の疲れが少し楽になるでしょう。

インソールやサポーターなどを使う

扁平足の人は、土踏まずを(高く)サポートするようなインソールを使うことで痛みを緩和できることがあります。

扁平足は、足底腱膜に負荷がかかりやすい形状です。負荷を分散させられる(厚めの)エネルギー吸収性の高いインソールがいいでしょう。

履いている靴を見直してみる

実は足裏の筋肉の硬さに、履いている靴が大きく影響することがあります。

特に以下のような靴を履いている人は要注意です。

- スリッパ・サンダル・草履・下駄・長靴など、足を固定できない履物

- ひもが緩く、靴の中で足が泳いでいる

- 踵の部分が柔らかい靴

- クッション性がありすぎる靴

- 幅が広い靴

- (凹凸のある)アーチの部分が盛り上がった中敷の靴

- 指先を圧迫したり、滑りやすい素材の靴下を履く(チューブソックスやストッキング)

なぜ、これらの靴が良くないのか? それは靴の中で足が滑ることで「足指が変形」するからです。

かかとがない靴やかかとが脱げやすい靴は、靴の中で足が滑るため、靴が脱げないように無意識に足指に力が入りがちです。

試しに立っている状態で思いっきり足指をギュッと握ってみてください。ふくらはぎや太ももだけでなく、足裏の筋肉が硬くなることがわかります。足にフィットしない靴を長く履き続けると、足裏の痛みにつながってしまうのです。

また、疲れにくいように工夫されたクッション性の良い靴も、かえって体のバランスを取るために力が入りすぎてしまうため、足裏の痛みを引き起こしがちです。

足指のばしと靴下で足裏の痛みを改善!

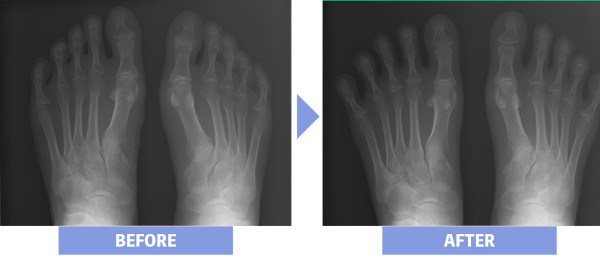

私の患者さんの一人、Tさんも歩くときの足の裏の痛みを訴えていました。整形外科の診断では手術しかないが、それが嫌なら中敷き(インソール)を作るように指示されました。しかし、何度作り変えても改善しないため、私のところに相談にいらしたのです。

足元を見て、靴が足の痛みの原因だと確信しました。Tさんは非常に窮屈な靴を履き、靴ひもは緩く、家の中ではスリッパを履いていたのです。

早速、足指のばしで矯正して、足に合った靴でひもの調整をしました。その場で歩いてもらうと、痛みがなくなり、雲の上を歩いているくらい足が軽く感じられたそうです。以来、一切足の裏は痛まなくなり、とても感謝されました。

病院で足底腱膜炎の治療をしても、なかなか痛みが減らないという人は、足にフィットした靴や足指をしっかり伸ばせる靴下を探しましょう。

そして、3週間で外反母趾を改善できる足指ストレッチ「ひろのば体操」を取り入れてみてくださいね。

※この記事は2020年6月の記事を再編集して掲載しています。

■もっと知りたい■

- 外反母趾の症状で足が痛い!その原因と改善方法3つ

- 外反母趾の原因は足のアーチ!治療・手術は必要なの?

- 一生自分の足で歩ける新習慣!靴で足と体をケアしよう

- 痛くない!外反母趾におすすめの靴と履き方のポイント

- ポイントはひざ裏!きれいに歩ける美脚の作り方

湯浅さん監修!ハルメク「ずっと自分の足で歩ける靴」

大人の女性の毎日のために、ハルメクが長い時間をかけて開発を続けたシューズブランドがついに誕生しました。その名も「ずっと自分の足で歩ける靴」。理学療法士・湯浅慶朗さん監修のもと、足の筋力に働きかけ、歩きやすい足をサポートする、まったく新しいシューズブランドです。

直営店では「足の健康チェック」を無料で実施します。足の健康につながる靴の正しい履き方も店頭でお伝えしているので、ぜひお近くのショップに足を運んで試してみてくださいね!

ハルメク通販でも「ずっと自分の足で歩ける靴」を販売中

また、ECサイト「ハルメク通販」でも「ずっと自分の足で歩ける靴」を販売しています。

直営店がお近くにない人はぜひ「ハルメク通販」でチェックしてみてくださいね!