血糖値スパイク、糖化…血管や肌の老化を予防する食事

血糖値の急上昇を防ぐ!今日からできる6つの食べ方と効果的な食品

血糖値の急上昇を防ぐ!今日からできる6つの食べ方と効果的な食品

更新日:2025年11月27日

公開日:2023年02月25日

「血糖値が急上昇」↑はなぜ悪いの?

血糖値とは、血液内のブドウ糖(グルコース)の濃度の値のことを指します。食事によって糖質を摂取すると、血糖値が高くなります。

「血糖値の急上昇はよくない」ということは知っていても、具体的になぜよくないかの理由については、詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。ここからは、なぜ血糖値の急上昇はよくないのかを解説していきます。

肥満のリスクが高まる

摂取カロリーが消費カロリーを上回る「食べ過ぎ」だけでなく、血糖値の急上昇も食事で太る原因です。

食事で糖質を摂取すると、血糖値が上昇します。すると、上昇した血糖値を下げるために「インスリン」と呼ばれるホルモンが分泌されますが、インスリンはエネルギーとして使いきれなかったブドウ糖を中性脂肪として体に蓄積する作用があります。

血糖値が急激に上昇すると、脳は早く血糖値を下げるために大量のインスリンを分泌するため、脂肪をため込みやすい状態になってしまうのです。

また、血糖値の急上昇はその後の急降下にもつながります。血糖値が急降下すると食欲が増進するため食べ過ぎてしまうことになります。

糖尿病の発症リスクが高まる

通常であれば、インスリンの働きによって血糖値は下がるようになっています。しかし、インスリンの作用の低下、分泌量が少ない、分泌のタイミングが遅いなどがあると、うまく血糖値が下がらなくなります。この状態が慢性的に続くのが「糖尿病」です。

誰でも、食後45〜90分くらいは血糖値がピークになります。しかし、このときに甘いお菓子やスイーツなどを食べると、糖質が増えて高血糖状態が続くことに。高血糖状態が続くと、糖尿病の発症リスクが高まります。

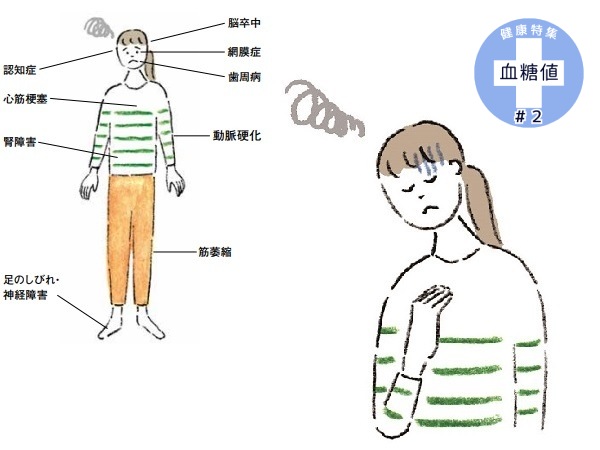

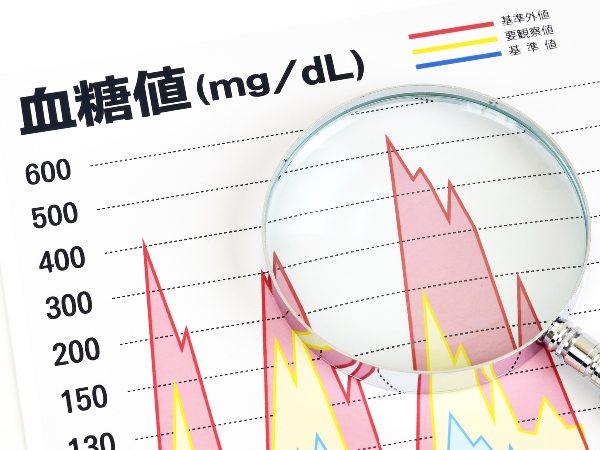

血糖値スパイクが動脈硬化を引き起こす

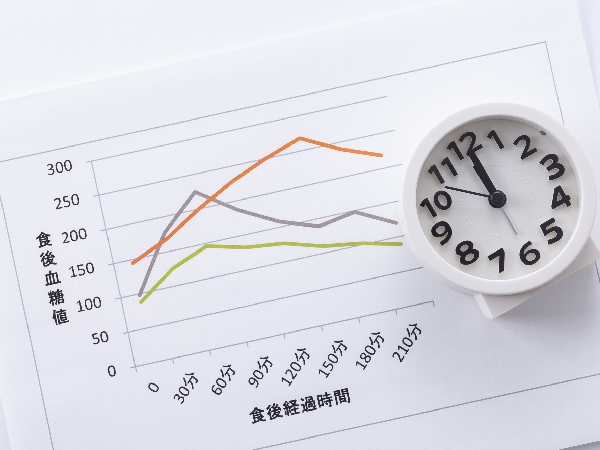

血糖値スパイクとは、空腹時には血糖値が正常であるものの、食後の血糖値が急上昇と急降下することを指します。空腹時に行う健康診断では正常と判断されるため、気づかないうちに血管が血糖値スパイクによるダメージを受けている可能性も。

血糖値スパイクは動脈硬化を引き起こし、脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる病気のリスクを高める原因です。血糖値スパイクがある人は、健康な人に比べて心血管病は1.9倍、がんは1.6倍のリスクがあるといわれています。

血糖値スパイクで見られる症状としては眠気、だるさ、吐き気、頭痛などがあります。

老化を促進する糖化につながる

糖化は「体のコゲ」とも呼ばれ、余分な糖質が体内のタンパク質などと結合し、細胞などを劣化させる現象です。糖化は美容にも悪い影響を及ぼし、肌のシワ、シミ、くすみ、髪のハリやツヤがなくなるなどの原因になることもあります。

また、動脈硬化、骨粗鬆症、白内障、アルツハイマー病との関連も指摘されています。糖化は食後の血糖値が問題で、食後の血糖値が150や200を超えていると、糖化が進んでしまいます。

血糖値を上げない6つの食べ方

血糖値を上げにくくするためには、食べ方を工夫することが大切です。

1日3食食べる

血糖値を上げない食べ方の基本は、1日3食しっかり食べること。朝食を食べないなど、欠食は食後に血糖値が急上昇する原因になります。また、夜寝る3時間以上前には夕食を済ませておくと、寝ている間に高血糖状態になるのを防げます。

朝食は、セカンドミール効果(次の食事の食後血糖値の急上昇を抑える効果)が期待できるもち麦や食物繊維がおすすめです。

冷めたご飯に含まれる「レジスタントスターチ」と呼ばれるでんぷんも、セカンドミール効果が期待できます。

主食だけでなくおかずをしっかり食べる

血糖値の急上昇を予防するためには、おにぎりだけ、パンだけ、パスタだけ……など、糖質を多く含む主食だけの食事で済ませず、おかずもしっかり食べることが大切です。

主食は糖質を多く含んでおり、短時間でたくさん食べると血糖値が急上昇してしまいます。食物繊維やタンパク質、脂質などを含むおかずをバランスよく食べると、血糖値の上昇スピードを緩やかにできるでしょう。

糖質を一度に食べ過ぎない

血糖値を急上昇させるのは「糖質」であるため、糖質を一度に食べ過ぎないことが大切です。忙しいときや時間が取れないときは、手軽に摂取できる糖質中心の食事になってしまいがちに。

糖質は人間の体に欠かせないエネルギー源ではあるものの、食べ過ぎはNG。食物繊維やタンパク質、脂質といった栄養もバランス良く組み合わせて食べることで、糖質だけの食べ過ぎを防げるでしょう。

血糖値を上げにくい食べ物を選ぶ

食べ物には、血糖値を上げやすい食べ物と血糖値を上げにくい食べ物があります。これは「GI値」によって示されており、食後血糖値の急上昇を防ぐには、低GIの食品を選びましょう。

主食は精製されていない、白くないものを選ぶのがおすすめです。ご飯であれば玄米や雑穀米、パンであれば全粒粉やライ麦を使ったパンの方が、食物繊維が豊富でゆっくりと消化吸収されるため、白米や小麦粉のパンよりも血糖値が上がりにくくなります。

加工食品であれば、食品の成分表示を見て砂糖を使用しているか、どのくらい入っているかなどをチェックするといいでしょう。

食物繊維が豊富なものから食べる

食べる順番を工夫するのも、血糖値の急上昇を防ぐために大切です。食物繊維豊富に含む野菜などから食べる、ベジファースト(ベジタブル・ファースト)を心掛けましょう。

食物繊維の多いキャベツなどの葉物野菜やわかめなどの海藻類を先に食べ、その後でタンパク質が豊富なもの、そして最後に炭水化物(糖質)を摂取すると、食後血糖値の上昇を効果的に抑制できます。野菜の中でも芋類やコーンは糖質が多いため、後に食べるといいでしょう。

間食を上手に活用する

忙しくてなかなか時間が取れず、食事の時間が遅くなってしまいそうなときは、間食を上手に利用しましょう。間食を食べることで、次の食事のドカ食いや早食いを防げます。

間食には、食物繊維やタンパク質が豊富なものがおすすめです。糖質が多いお菓子やケーキなどは、血糖値を上昇させてしまうため注意しましょう。

おすすめの間食としては、無塩のナッツ類やハイカカオチョコレート、ヨーグルトなどがあります。

血糖値が上がらない食べ物・飲み物

ブドウ糖含有量の少ない野菜やきのこ類、海藻類や豆類などは、血糖値が急激に上がりにくい食べ物です。また、血糖値を下げる効果が期待できる食べ物としては、以下のようなものがあります。

- 納豆

- トマト

- たまねぎ

- アロエ

- バナナ

- アボカド

- シークヮーサー

- 青魚

- 海藻類

- 五穀

- 炒り大豆

- 無糖ヨーグルト

- ハイカカオチョコレート

- 緑茶

- 牛乳

- コーヒー など

食後の血糖値を上げないためのポイント

ここでは、食後の血糖値を上げないためのポイントをご紹介します。

ドカ食い・早食いを避ける

ドカ食いや早食いは、血糖値の急上昇につながるため避けましょう。

早食いをすると腸に一気に糖分が運ばれ、血糖値が短時間で急上昇します。また、よく噛まないで早食いをすると、脳が満腹感を感じる前にたくさん食べ過ぎてしまい、肥満につながります。

食事のときは、ゆっくりよく噛んで食べると血糖値の上昇スピードが緩やかになり、食べ過ぎ防止にもなりますよ。

長時間の食事を避ける

長時間の食事も、血糖値を上げる原因です。食事の時間が長くなると、食べる量が増えるだけでなく、血糖値が高い時間も持続しやすくなります。

バイキングなどは長時間だらだら食べることにつながりやすいため、利用の際は工夫するといいでしょう。

果物は食べる時間・量に気をつける

果物に含まれる「果糖」は血糖値が上がりやすい糖質です。また、果糖は食べ過ぎると中性脂肪に変わるため、毎日食べる場合は、1日80kcalほどに抑えましょう。

キウイフルーツであれば1個、りんごなら半分、みかんなら2個、いちごなら5〜6粒ほどが80kcalの目安です。

食べるタイミングにも工夫しましょう。夕方から夜に食べると、寝ているときに血糖値が上がることになってしまいます。できれば、基礎代謝の高い朝の時間に食べるのがおすすめです。それ以降に食べる場合は、15時くらいまでにしておくといいでしょう。

外食はメニュー選びに十分気をつける

外食の場合、栄養バランスが偏っていることが少なくありません。そのため、メニュー選びに気をつけることが大切です。

ラーメンや丼もの、パスタ、ファストフードは糖質が多いメニューが多く、血糖値の急上昇につながることも。

食物繊維が豊富な野菜やタンパク質がしっかり摂取できる小鉢・サラダなどが付いた定食やセットメニューが食べられるお店を選ぶといいでしょう。量も多過ぎず、ほどほどにすることが大切です。

血糖値を上げないためのコンビニの食べ物選びのコツ

コンビニの食べ物は、糖質が豊富なものも多くあります。コンビニで食べ物を買うときは以下のポイントを押さえて選ぶのが、血糖値を上げないためのコツです。

- 食物繊維やタンパク質を組み合わせる

- 糖質が多い食べ物ばかりにならないように注意する

その上で、食物繊維・タンパク質・糖質の順番で食べる「ベジファースト」で食事をすると、より効果的な血糖値対策ができるでしょう。

コツを押さえて血糖値の急上昇を防ごう

食後の血糖値が急激に上昇すると、肥満や糖尿病の発症リスクが高まる、血糖値スパイクを引き起こす、糖化につながるなど、さまざまなデメリットがあります。

血糖値は、毎日の食事の内容や食べ方を工夫することで上昇を緩やかにすることが可能です。コンビニや外食でのランチのときも、メニュー選びのコツを押さえれば、血糖値を急激に上げない食事内容にすることができます。

糖質に偏った食事ではなく、栄養バランスのいい食事にすることで、血糖値の急上昇を防ぎましょう。日々の食事に、血糖値を下げる効果が期待できる食べ物を取り入れるのもおすすめです。

※効果には個人差があります。試してみて異変を感じる場合はおやめください。

※この記事は2023年2月の記事を再編集して掲載しています。