ストレッチでひどい肩こり・四十肩・五十肩を予防改善

肩甲骨はがしで肩こり解消!セルフでのやり方を解説

肩甲骨はがしで肩こり解消!セルフでのやり方を解説

更新日:2024年09月14日

公開日:2020年09月23日

話題の「肩甲骨はがし」とは?

つらい肩こりの解消法として注目を集めている、肩甲骨はがし。肩甲骨はがしとは、固まってしまった肩甲骨周辺の筋肉とファシア(皮膚、筋肉、臓器、血管、骨など覆っている組織。筋膜とも呼ばれる)の緊張をほぐし、本来の機能を取り戻すことを指します。

肩甲骨を動かす菱形筋や肩甲挙筋は深い部分にある筋肉のため、マッサージでは、ほぐすことができません。肩甲骨はがしでは、これらの筋肉にアプローチできるのです。

肩甲骨はがしの効果

肩甲骨はがしには、たくさんのうれしい効果があります。

- 肩こり・首こりの改善

- 猫背や巻き肩など悪い姿勢の改善

- 冷え・むくみ・疲労の緩和

- 四十肩や五十肩になりにくくなる

つらいガチガチ肩への効果の他にも、猫背や巻き肩など悪い姿勢を改善する効果もあるため、背筋がピンと伸びて、スタイルアップも期待できます。

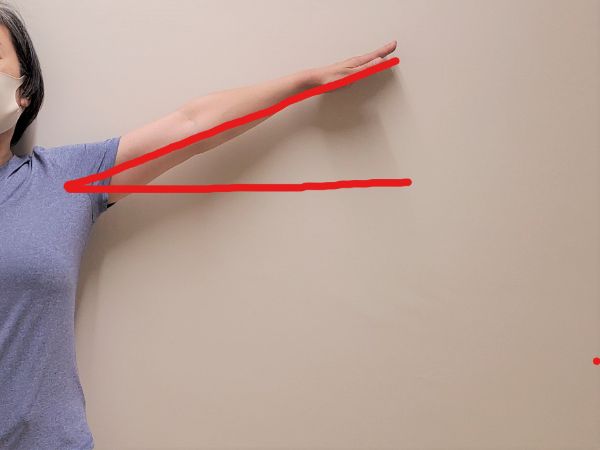

肩甲骨ガチガチ度のセルフチェック

自分の肩甲骨がどのくらいガチガチになっているかは、簡単にチェックできます。

- 背中、腕、かかとを壁につけて立つ

- 手のひらを下にして腕を肩の高さまでまっすぐ伸ばす

- 腕が壁から離れないように手を上にあげていく。このとき、上げるのは痛みを感じないところまでにとどめる

- 肩の水平ラインと腕の角度が……

45度未満であれば「ガチガチの肩甲骨」

45〜60度は「少し動きが悪くなった肩甲骨」

60度以上なら「しっかり動いている肩甲骨」

肩甲骨が十分に動いている場合は問題ありませんが、動きが悪くなっている状態を放置すると、肩甲骨がさらにガチガチになってしまう危険性も。早めのケアが大切です。

また、以下のリストで当てはまる数が多い人は、肩こりになりやすい人である可能性が高いでしょう。

- 姿勢が悪い方だ

- 体が冷えている

- 長時間パソコンやスマホを見ていることが多い

- 精神的ストレスを感じている

- 運動をほとんどしない

- お風呂に浸かることがない

肩こりは西洋人よりも日本人に多く見られますが、その理由は、日本人は頭が大きい割に頭を支える肩や首の筋肉が華奢であるため、といわれています。

肩こり解消・予防のためには、ストレッチで肩甲骨や肩関節を動かして僧帽筋の緊張をゆるめると同時に、姿勢や運動不足の改善を心掛けることが大切です。

肩こりの原因

肩こりとは、首・肩・背中にかけて生じる、僧帽筋(そうぼうきん)などの筋肉のこわばりや痛み、不快感、疲労感のこと。

肩こりは日本人の国民病ともいえる症状で、厚生労働省の「国民生活基礎調査(2022年)」でも、日常生活で感じる自覚症状として、男女ともに2位となっています。特に中年以降は加齢による筋力低下が起こるため、注意が必要です。

肩こりの要因はさまざまですが、中でも多くみられるのが、筋肉疲労・不良姿勢・眼精疲労・運動不足・ストレスの5つです。その他、頚椎椎間板ヘルニアや狭心症や心筋梗塞、高血圧などの病気が肩こりの原因になる場合もあります。

筋肉疲労

肩こりの原因でもっとも多いのが、肩まわりの筋肉疲労によるものです。首や腕を支えるため、常に負担がかかっている肩は、疲労しやすい部位といえます。肩の筋肉に負担がかかり続けると、筋肉がこわばって血流が悪くなるため、肩こりにつながります。

姿勢が悪い・猫背

肩こりの大きな原因の一つに、姿勢の悪さ(不良姿勢)があります。例えば、猫背や前かがみの人、首や背中が緊張するような姿勢で長時間作業したりする人は要注意です。姿勢が悪い状態を続けると、上半身の血行が滞ってしまうため、肩こりの原因になります。同様に、冷房・冷えなども、血行不良による肩こりの原因です。

また、バッグや荷物をいつも同じ側で持つ、左右いずれかの足に重心を置いて立つなどの癖がある人も要注意。体が歪み、肩甲骨も左右で高さがずれてしまっているかもしれません。歪んだ肩甲骨周辺の筋肉が固くなると、肩まわりの動きが悪くなり、凝りにつながります。

眼精疲労

パソコンやスマホを長時間見るなど、目を駆使すると、眼精疲労を引き起こします。眼精疲労は、目の筋肉へ負担がかかった状態のこと。このときに首から肩にかけての筋肉もこわばるため、肩こりの原因になることがあります。

精神的なストレス

ストレスや緊張を感じると、自律神経の交感神経の働きが活発になります。交感神経が優位になると、筋肉が緊張して血流が悪くなるため、精神的なストレスも肩こりの原因といえます。

運動不足

運動不足は、筋肉の緊張と血行不良のダブルパンチで、肩こりになりやすい状態といえます。肩こりに関係する筋肉はいろいろありますが、首の後ろから肩、背中にかけて位置する僧帽筋(そうぼうきん)がその中心。肩甲骨周りのストレッチ・筋トレが肩こり予防におすすめです。

放置はNG!肩こりが緊張型頭痛の原因になることも

肩こりは頭痛の原因になることも多いので、注意が必要です。肩こりによる頭痛は、緊張型頭痛がほとんど。首や肩まわりの筋肉の緊張をほぐしてあげることが大切です。

また、頭痛の他に、肩こりと合わせて吐き気やめまい、耳鳴りといった症状が出ることがあります。その場合、自律神経失調症など病気が原因の可能性もあるので、病院を受診することをおすすめします。

肩甲骨はがしを自分で!正しいやり方

筋肉疲労や血行不良による肩こりを解消するには、肩周りの筋肉をストレッチやマッサージでほぐすことが有効です。特に、肩甲骨の動きが悪い人は肩こりが悪化しがち。定期的にストレッチするようにしましょう。

肩こりの症状を改善するためには、肩甲骨まわりの筋肉をほぐすことが大切です。肩こり解消におすすめのストレッチが「肩甲骨はがし」です。「はがし」という名前ですが、実際には、肩甲骨まわりの筋肉をほぐすことをいいます。

基本の肩甲骨はがし

まずは基本の肩甲骨はがしをご紹介します。

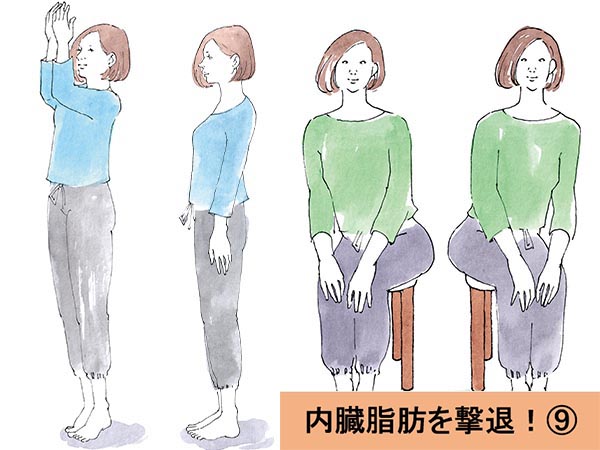

ステップ1:肩甲骨の可動域を広げる

ひどい肩こりの人が、いきなり肩甲骨を動かすことは簡単ではありません。まずは肩甲骨の可動域を広げましょう。

- 姿勢を正す(立っていても、座っていてもOK)。

- 手のひらを前に向け前に伸ばす。

- 片方の腕をまっすぐ伸ばしたまま上に上げる。

- 上げた腕を横から腰の高さまで5秒かけて下ろす(大きく窓拭きをするようなイメージ)。左右5回ずつ行う。

ステップ2:肩甲骨を正しい位置にする

ステップ1で肩や腕まわりが動きやすい状態になったら、肩甲骨はがしストレッチでガチガチの肩甲骨周辺をほぐしていきましょう。

ただし、腕が上がりにくい場合や痛みがある場合は、無理をしないようにしてください。

- 姿勢を正す(立っていても、座っていてもOK)

- 両ひじを横から肩の少し上まで引き上げ、手は鎖骨のあたりにくるようにする。

- ひじの高さを保ったまま、5秒間かけてゆっくり後ろ(背中側)へ引きます(左右の肩甲骨をギュッと寄せるイメージ)。

- 肩甲骨を寄せたまま、肘を下げて力を抜く。これを1日5セット行う。

ステップ3:1日5セットを1週間継続する

上記までの手順を1日5セット、1週間継続しましょう。一気に5セットやらなくても、朝と夜などに分けてもOKです。

コツコツ続けることで、肩甲骨まわりがほぐれ、腕が上がりやすくなるのを実感できるでしょう。姿勢がよくなる効果や、ストレートネック(首の骨がまっすぐになってしまう症状。スマホやパソコンを使う人に多い)の改善も期待できます。

タオルを使った肩甲骨はがし

家にあるタオルを使ってできる肩甲骨はがしです。簡単にできるので、ぜひトライしてみましょう。

- フェイスタオルの両端を持って、両手を高く上げる

- ゆっくりと息を吐きながら、頭の後ろを通してタオルを下ろしていく。このとき、胸を張るようなイメージにすることがポイント

- これを10往復ほど行う

ストレッチボールを使った肩甲骨はがし

ストレッチボールでも、肩甲骨はがし体操ができます。ストレッチボールを持っている人は、やってみましょう。

- ストレッチボールの上に仰向けで寝る

- 両手を天井に向けてまっすぐ伸ばす。このとき、手の位置がおへその真上に来るように斜めにする

- 天井に引っ張られるイメージで上に伸ばす。肩甲骨がストレッチボールに引き寄せられたり、離れたりするのを感じながら行う

- これを10回ほど行う

肩甲骨はがしと合わせて効果アップ!肩こり解消法

ひどい肩こりは、肩甲骨はがしと合わせて普段の生活習慣の見直してみるのがおすすめです。これからご紹介する方法をぜひ試してみてください。

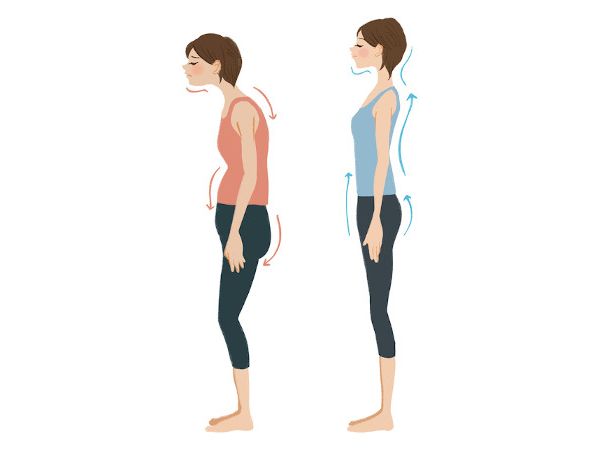

1:姿勢を改善する

猫背など姿勢が悪い人は、正しい姿勢を心掛けることが大切です。頭のてっぺんを上方向にひっぱられている感覚で、力を入れず、自然に背筋を伸ばすといいでしょう。

立つときの正しい姿勢は、耳・肩・大腿骨の大転子(股関節横あたりの少し外側に出ている骨の出っ張り、股関節の外側の出っ張り)・ひざ横・外くるぶしが縦一直線に並ぶイメージです。以下のような点を意識すれば、肩に負担がかかりにくく、キレイな姿勢を保つことができるはずです。

- 骨盤を立てるように意識する

- あごを少し引く

- 軽く胸を張る

2:リラックスする

緊張や精神的なストレスにより、肩に力が入ってしまうと、肩こりになりがちです。仕事などで緊張やストレスを感じたときには、好きな音楽を聴いたり、温かい飲み物を飲んだりして、リラックスするよう心掛けてみてください。

また、力が入った肩をリラックスさせる簡単な方法をご紹介しておきます。気付いたときにやってみると、肩が楽になりますよ。

- 足を軽く広げて立ち、両手を軽く握る。

- 息を吸いながら肩を上げる。

- 「ハッ!」と息を吐き出しながら肩を下ろす。

- 1〜3を10回繰り返す。

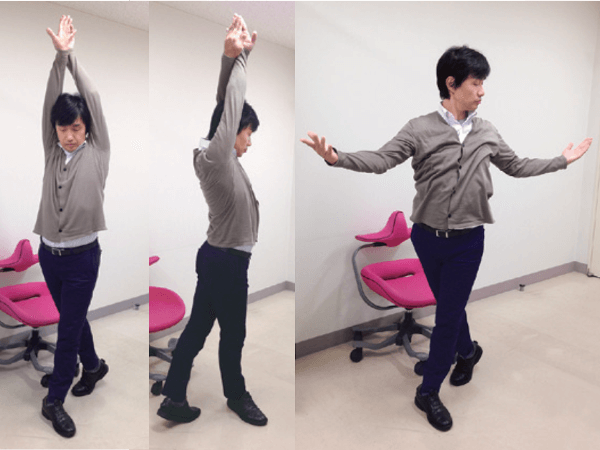

3:適度に運動する(運動療法)

肩こりに関係する筋肉は、僧帽筋や肩甲骨の奥にある肩甲挙筋(けんこうきょきん)、菱形筋(りょうけいきん)などが主なものです。筋トレでこうした肩まわりの筋肉を鍛えることは、肩こりの解消につながります。適度な運動を取り入れてみてください。

4:肩を温める(入浴・温熱療法)

マッサージや整体院などでも温熱療法を取り入れているところがありますが、家庭でも肩周りを冷やさないよう、入浴時は湯船にしっかり浸かって血行をよくしましょう。湯船の適温は38〜40度で、10分以上浸かるようにしてください。

交互浴とよばれている、お湯(40〜42度)と水(17〜20度)を交互にかける方法も、血行を改善する効果があります。

5:整体院などで施術を受ける

肩甲骨はがしなどの体操を続けてもよくならないレベルにまで肩甲骨のガチガチ度や肩こりが進行している場合は、整体院などで施術を受けるのもいいでしょう。

肩甲骨はがしの治療にかかる料金は整体院によっても異なりますが、30分で3000〜6000円ほどのところが多いようです。

ただし、強すぎるマッサージはかえっても揉み返しなどで症状を悪化させる可能性がありますので注意が必要です。

腕に痛みやしびれの症状が出現した場合は、椎間板ヘルニアなどの病気が隠れていることがありますので、医療機関を受診しましょう。

肩こりを予防する方法

また、生活習慣を改善することでも肩こりを予防できます。なるべく肩こりにならないよう、以下のようなポイントに注意しましょう。

負担をかけない姿勢を意識する

立つ姿勢・座る姿勢など、正しい姿勢を心掛け、首や肩に負担をかけないように注意します。

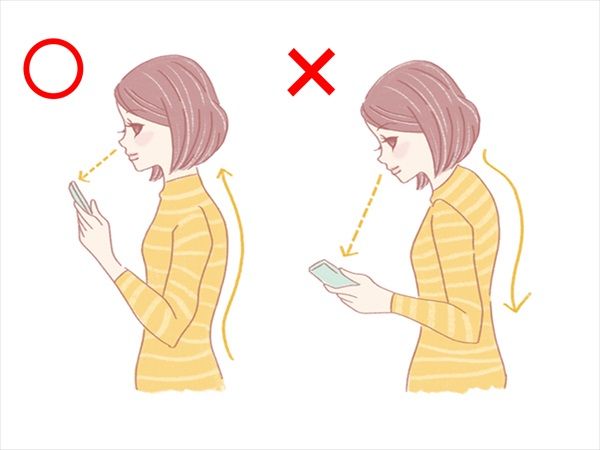

パソコンで作業するときは、画面から50cm程度目を離し、目線より少し下になるように調整するのがおすすめです。スマホは顔から30cm程度離し、真正面よりやや下に目線がくるように持ちましょう。ストレートネックの予防にもつながります。

首や肩の緊張をほぐす

同じ姿勢を長時間続けないようにしましょう。デスクワーク中などは、ときどき肩や首を回すなどのストレッチをすることで、首や肩の緊張をほぐせます。

肩や肩甲骨まわりの筋肉が硬直しないよう、疲れを感じたときや、そうでなくても1時間に1回ほどストレッチを行うようにするといいですよ。

エアコンなどで肩や首を冷やさない

肩こりには冷えが大敵です。肩まわりが冷えると血行不良につながり、肩こりの原因となってしまうからです。エアコンなどで肩や首を冷やさないためにも、カーディガンをはおったり、スカーフを首に巻いたりしましょう。

日常生活に運動を取り入れる

運動を続けることで、血流改善の効果が期待できると同時に、筋肉量の低下を防げます。日々の積み重ねが大切なので、毎日継続できる運動がおすすめです。ウォーキングや散歩、室内でのスクワットなど、軽い運動でも肩こりの予防に効果があります。

また、僧帽筋や肩甲挙筋など、肩まわりの筋肉を鍛える筋トレもおすすめです。ダンベルを両手に持って肩を上げ下げするなど、簡単な運動でも血行がよくなるので、肩こり解消・予防につながります。

肩こりはやっかいなものですが、ご紹介した解消法や予防法で軽減できます。ただし、ひどい肩こりが続く場合は、病気が原因の可能性もあるので病院を受診するようにしてください。

肩甲骨はがしでつらい肩こりの痛みを解消!

肩甲骨はがしを行うと、肩甲骨まわりの筋肉をほぐし、肩甲骨の動きをよくすることができます。いつでも簡単にできるストレッチなので「肩が痛くて腕を上げるのがつらい」「ガチガチの肩をどうにかしたい」という人はぜひ実践してみてください。

肩こりや肩甲骨が凝る原因は、悪い姿勢や眼精疲労、筋肉疲労、運動不足やストレスなどさまざまです。肩の痛みや不快感が悪化してしまうことのないよう、肩甲骨はがしでケアしましょう。キツすぎない「ゆるヨガ」などの運動もおすすめです。

監修者プロフィール:川上洋平さん

かわかみ・ようへい かわかみ整形外科クリニック 院長・医学博士

神戸大学医学部卒業。米国ピッツバーグ大学に留学し、膝スポーツ疾患や再生医療を学び、北播磨総合医療センター、神戸大学病院、新須磨病院勤務を経て、患者さんにやさしく分かりやすい医療を提供する事を目的に、かわかみ整形外科クリニックを開業。日本整形外科学会専門医、日本リハビリテーション医学会認定医。英文論文執筆多数。

※この記事は2020年9月の記事を再編集して掲載しています。

編集部おすすめ!肩甲骨はがしグッズ

ここからは、ハルメクWEBで編集部おすすめの肩甲骨はがしグッズをご紹介します。

Fungoal 肩甲骨 ストレッチャー

Fungoal 肩甲骨 ストレッチャーは、肩甲骨周辺の筋肉を、滑車の力を借りて大きく動かすエクササイズが行える肩甲骨ストレッチャー。ドアやクローゼットなどに挟むだけですぐに準備完了。椅子に座って左右のグリップを交互に引っ張るだけで、肩甲骨や肩関節を稼働させるストレッチができます。力をかける必要はなく、滑車によって自然に動くため、使い方も簡単です。

アルインコ ビューティーリング

アルインコ ビューティーリングは、凝りがちな肩甲骨にもしっかりフィットする「アルインコ ビューティーリング」。肩甲骨の他にも、腰や太もも、ふくらはぎ、すねなど全身の凝りほぐしに使用できます。表と裏で指圧の刺激が異なっており、好みで使い分けることも可能です。

※記事内の価格は2024年9月14日時点のAmazonのもので、すべて税込です。

■もっと知りたい■

- 自分でできる正しい「肩甲骨はがし」ストレッチとは?

- 【医師解説】五十肩とは?治療法と簡単ストレッチ

- 背中のコリを解消! 簡単にできるストレッチ方法

- 背中が痛い原因とは?ストレッチで改善できる?

- 腰痛を改善する3秒の簡単ストレッチ「これだけ体操」

- 【医師監修】疲労回復の方法や対策を解説!

■この記事で紹介した商品はこちら■