親の介護と自分の生活を両立!介護の負担軽減法

2023.10.20

2021年02月06日

被相続人、相続人が認知症だった2パターンを解説

認知症になった親の相続対策はどうすればいい?

近年、増え続ける認知症。もしも親が認知症になってしまったら、相続対策は、そして遺産分割協議はどうすればいいのでしょうか? 相続人が認知症だった場合と被相続人が認知症になった場合それぞれの相続手続きについて、具体例も交えて専門家に聞きました。

相続人が認知症だった場合、遺産分割協議はどうなる?

相続人(遺産を引き継ぐ人)が認知症になるケースとして最も考えられるのは、高齢の夫が亡くなり、その配偶者である妻が遺産相続をする場合です。近年、高齢化が進み、相続人の中には認知症や寝たきりなどで判断能力が難しくなっている方がいるケースが増えています。遺言書が用意されていれば問題はありませんが、遺言書がなく相続人の中に認知症になった方がいる場合の遺産分割協議は、どうすればいいか困ってしまいますね。

結論から言うと、相続人の中に認知症の家族がいて、法律用語でいうところの意思能力がなく、法律行為ができない状態になっている場合、遺産分割協議はできません。「意思能力」とは、自分の行動でどんな法律的な結果が生じるかを判断できる能力のことを示します。意思能力がないとみなされる認知症の方は、売買契約や名義変更、遺産分割協議といった法律行為を行えないのです。

ただ、遺産分割協議ができる方法が一つあります。それが「成年後見制度」の利用です。遺産分割協議は、認知症になった人の代わりに成年後見人が参加することで行うことができます。

成年後見人とは?

「成年後見制度」とは、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が選んだ後見人が法律行為や財産管理を代わりに行う制度です。成年後見人を誰にするかの決定権は、家庭裁判所にあります。成年後見人には子どもなど親族が選ばれる場合もありますが、弁護士や司法書士など専門家が選ばれることもあります。

成年後見人に備わっている権利は大きく分けて3つあります。1つは「代理権」。本人の財産に関する法律行為の全般について代理権があります。2つ目は「取消権」。本人の行った法律行為を取り消すことができます。

例えば本人の意思とは無関係に高価な車を購入するなどの売買契約をしてしまった場合、後見人はこの契約を取り消すことができます。3つ目は「追認権」です。例えば本人が購入したものが適正な価格で問題ないと判断すれば追認し、有効とする権利です。

たとえ子どもが後見人になったとしても、自由に財産を使用できるわけではなく、常に家庭裁判所のチェックが入ります。大きなお金の使用には裁判所の許可も必要で、正当な理由がなければ許可されません。一方で日々の食材や消耗品など小さなお金であれば、子どもが代理で対応することは可能です。

なお認知症の方の子どもが成年後見人になった場合、認知症の方と成年後見人である子どもの利益が相反するため、遺産分割協議の際には家庭裁判所へ特別代理人の選任の申し立てが必要となります。

特別代理人の候補者に特別な資格は不要ですので、特別代理人は親類の方に依頼するケースもありますし、弁護士・司法書士などの専門家に依頼するケースもあります。

ただし、既に財産を管理する上で成年後見人のお金の使い方をチェックする「後見監督人」が選任されていた場合は、特別代理人は選任されず、後見監督人が特別代理人の役割を担います。

遺産分割協議に成年後見人を立てるメリット・デメリット

相続人に認知症の方がいる場合、そもそも遺産分割協をする上では成年後見人を立てなければなりません。

とはいえ成年後見人を立てることによって、遺産分割協議で“もめる”ことはまずなくなります。これは大きなメリットでしょう。遺産分割協議は家庭裁判所への許可が必要になるため、第三者のチェックが入ることになるからです。ただ、公平になるゆえに、成年後見人を立てた場合の遺産分割協議では、ほとんどの場合「法定相続分」の割合でしか分割することができなくなります。

裏を返せば、相続人の間で決めた自由な分け方をすることができなくなります。成年後見人とは、代理となる人の財産を守るための制度だからです。そういう意味では争いが起きにくくなる一方で、相続税申告に有利な分割内容にすることができないなどのデメリットがあります。

財産が現金だけの場合は法定相続分で分割しても問題になりにくいのですが、多くの人は財産に土地や家屋がある場合がほとんどでしょう。その場合、相続人全員で不動産の売却や共同管理をしなければならなくなるケースがあります。どちらの場合も、相続人全員の署名押印が必要になります。

さらに言えば、候補者として長男や長女などの親族を推薦しても、必ずしもその親族が後見人となれるとは限りません。家庭裁判所の判断によって親族以外の専門家が選ばれる場合もあります。また親族以外の専門家が成年後見人になった場合、定期的に報酬を支払う必要があり、これが一生涯続きます。

遺産分割協議以外の、相続における成年後見人の役割は?

被相続人が亡くなったために凍結された口座は、遺産分割協議書など金融機関所定の書類を提出することによって、凍結が解除されます。そうすれば成年後見人は、認知症になった人の代わりに、亡くなった人の凍結された口座からお金を下ろすことができます。

また不動産も、認知症の方が相続して受け取る場合は成年後見人が手続きを行うことができます。しかし被相続人の名義のままでは売却することもできませんので、相続登記を行って名義を変更する必要があります。この際、認知症の方のための処分であることを明確にする必要があります。

親族が財産の管理をすると、モメるケースも

たとえ親が認知症になっても、わざわざ成年後見人を立てるには至らず、介護をする子どもが代わりに財産の管理をしていることも多いでしょう。それでうまくいっている場合は問題ありませんが、中には兄弟姉妹間でもめてしまうケースもあります。

例えば長男が母親の財産を管理している場合、他の兄弟姉妹が「お母さんのお金を個人的なことに使っているのでは」「必要以上に使っているのでは」など、疑心暗鬼になるケースです。もめないためのコツはただ一つ、明朗会計にしておくことです。何にいくら使ったかをオープンにし、いつでも明細を見せられるようにしておきましょう。

よくあるのが、親の財産が、同居している子の子ども(親から見れば孫)ばかりにお金が使われていて、他の兄弟姉妹の子どもには使われていないというケースや、税務調査のときに使途不明金が発覚し、問題になるケースです。相続税の場合は、申告をしてから2〜3年後くらいになりますが、明らかに亡くなった方の預金の中で大きなお金が動いている場合は、税務署に質問されることになります。

家族間の場合は感情的な問題が生じやすく、同居していない人から見ると同居している人が全部お金を握って、好き放題に使っているのではないかというイメージを持ちやすいのです。そういったイメージだけで文句を言うこともあるので「実態はこのように明らかだよ」と言えるようにしておけば、もめごとは起こりにくくなります。

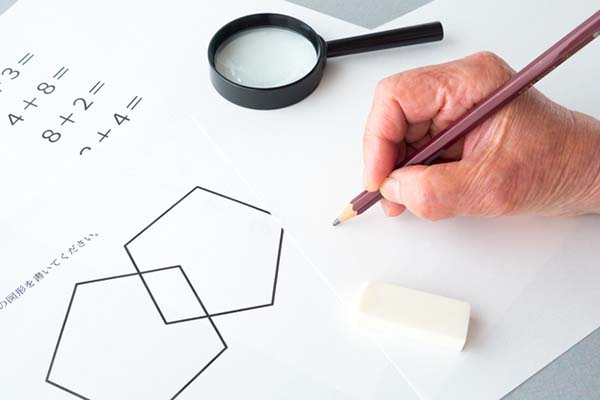

相続の現場で認知症かどうかはどう判断する?

そもそもですが、認知症かどうかの判断はどのように行われるのでしょうか。実は相続の現場で診断される「認知症」と、いわゆる自治体が行う介護認定や、医師が診断する認知症はイコールではありません。判断するポイントは、「意思疎通がとれているか」ということ。とくに遺産分割協議では判断能力が大事なので、意思疎通がとれていなければ不可能です。

これまで担当したケースですと、どんな財産がどれくらいあるかを相続人が認識できなかったことがある他、認知症が進んでしまって配偶者が亡くなっていること自体を相続人が認識していないケースもありました。

このような場合には遺産分割協議はできません。認知症かどうかの明確な線引きはありませんが、現実的には、いろいろな要素を考慮した上で判断することになり、個々のケースによって異なります。

参考までに、公証役場で遺言を作成できるかどうかの判断は、自分の名前が言えるか、生年月日が言えるか、自分の干支を言えるか、今の季節を言えるかが基準になるそうです。

被相続人が認知症だった場合に考えられる問題は?

被相続人(亡くなった人)が認知症だった場合については、ご本人が亡くなった相続開始「後」はもちろん、現実的に本人が存命中である相続開始「前」に相続対策をすることもまずできないでしょう。

相続対策としては、遺言書を作成しておいた方がいいことは言うまでもありませんが、被相続人にあたる人が認知症だった場合、遺言書を書くこと自体が認められない可能性があります。被相続人が認知症だった場合、作成した遺言書が認知症になる前に作成されたものかどうか確認が入ります。

仮に遺言書を書く能力がないのに書いていた場合、相続人に書かされた可能性があるとして、後に遺言無効訴訟などのトラブルになることもあります。

遺言書を書く以外にも、名義変更や売買契約ができないため、財産の組み替え(預金を不動産にする、不動産を売却して他の不動産を購入するなど)による相続税対策もできなくなります。つまり、相続対策ができない財産所有者ということになるのです。

では、本人が存命中にご家族から「認知症があるが相続対策をしたい」という相談があった場合はどうなるのでしょうか。それができるのが、これまでも説明してきた成年後見人です。実際、家庭裁判所の許可を得て、相続対策として建物を建築する例などもあります。家庭裁判所の許可を得る必要はあるものの、本人の財産を減らす行為でないこと、経済合理性がある取引であることであれば、認められるでしょう。

親の認知症を不安に感じたら、事前に準備できる相続対策とは?

債務も含めて、財産を整理しておきましょう。預金残高がいくらあるのか、保険にはいくら入っているのか、不動産や有価証券も含めて、どういうものがあってどういうことが想定できるのか、ありそうなことを整理しておくのです。例えば自宅のお風呂が壊れていたとしたら、修繕が必要です。こういった修繕費用についても、兄弟・姉妹など家族間で説明できるようにしておきましょう。

ちなみに、親が認知症の場合、家庭裁判所が絶対に許可しないことが一つあります。それが「贈与」です。認知症の人に、財産を減らす行為をさせることはできません。贈与は財産を減らす行為とみなされるのです。つまり、認知症になると相続対策がしにくいのです。

また、父親や母親が認知症になる前は、子どもに公平に贈与したいと考えていても、途中で認知症になってしまってそれが叶わない場合もあります。例えば父親が、長男、次男には生前贈与をしたので、三男にも同じようにしようと思っていた。でもそのタイミングで認知症になってしまい、贈与ができないまま、結局不公平になってしまったということもあります。不公平な状態のまま相続が開始すると、もめる原因になってしまいますが、こればかりは仕方のないこと。兄弟・姉妹間の話し合いで解決するしかありません。

わからないことがあれば、相続対策に詳しい税理士や遺言書を作成する際は公証人役場に相談されるとよいでしょう。

■教えてくれた人■

天野 隆(あまの・たかし)さん

税理士法人レガシィ代表社員税理士。株式会社レガシィ代表取締役。公認会計士、税理士、宅地建物取引士、CFP。累計相続案件実績日本一。専門ノウハウと対応の良さで紹介者から絶大な信用を得ている。『この1冊で安心! おひとりさまの終活まるわかり読本 身の回りの整理から葬儀・相続の準備まで』(PHP研究所刊)など著書多数。また、2020年8月より、リモート・非接触で相続の悩みを相談できる業界初のWEBサービス「相続のせんせい」を開始。サイト上で、相続税額を計算できたり、相続でモメる可能性を診断できるチェックを受けられます。https://souzoku-no-sensei.legacy.ne.jp/portal

■もっと知りたい■

- 相続税対策の重要なポイントとは?節税方法も解説!

- 身近になった相続問題。生命保険でうまく備えよう

- 相続対策で悩まないための重要なポイントとは?

- 終活とは? 必要な準備について解説

- 終活Q&A!気になる「死後の手続き」を専門家が解説

- 【終活】お金・相続編_しておくべき5つの手続き

- 【終活】葬儀・お墓編_必ず取り組みたい用意

- 【終活】保存版!家族の死後に必要な手続き一覧

- 【終活】エンディングノートの書き方とおすすめ項目

- 遺言書の書き方にルールはあるの?

- 終活ノート(エンディングノート)の書き方とは?