介護疲れ・うつ・破産を防ぐ!

親の介護と自分の生活を両立!介護の負担軽減法

親の介護と自分の生活を両立!介護の負担軽減法

更新日:2023年10月20日

公開日:2020年07月14日

親の介護疲れを感じる人が増加!

高齢化社会を迎えた今、親の介護は誰にでも起こりうる問題です。介護が必要になったときに、まず決めなければならないのが、介護する場所です。親を介護する方法は、大きく分けて2つ。施設介護と在宅介護です。

- 施設介護:有料老人ホーム・特別養護老人ホームなどの介護施設に入居する方法。

- 在宅介護:介護を受ける本人は自宅でこれまで通り生活を続ける方法。家族が一緒に暮らす「同居介護」、実家と自宅で離れて暮らしながら介護する「遠距離介護」などがある。

より一般的なのは在宅介護で、慣れ親しんだ自宅で介護することは、介護を受ける親(要介護者)にとってはメリットが大きい反面、介護する人(介護者)は疲れを感じやすい、というデータがあるため、注意が必要です。

在宅介護で悩みやストレスがある女性は7割以上!

厚生労働省が発表した「平成28年国民生活基礎調査の結果(※)」によると、在宅介護を行っている人のうち、68.9%の人が「悩みやストレスがある」と答えています。男女別に見ると、女性は72.4%、男性は62.0%となっており、女性の方が高い数字になっています。

悩みやストレスの主な原因は「家族の病気や介護」と答えた人が、女性は76.8%、男性は73.6%と最も多くなっており、次に「自分の病気や介護」(女性27.1%、男性33.0%)、「収入・家計・借金等」(女性18.7%、男性12.1%)が続いています。家族や親の介護により介護疲れを感じる人が多いようです。

「人生100年時代」などといわれ、その戦略を考える書籍も話題となっています。寿命が延びた分、私たちは人生を長く営んでいかなければなりません。お金の負担も含め、親の介護は人生の後半戦に避けて通ることはできない大問題です。

ここからは、具体的な介護の負担と軽減する方法についてご紹介していきます。

※参照元:「グラフで見る世帯の状況 国民生活基礎調査(平成28年)の結果」(厚生労働省)

介護疲れの原因とは?家族が感じる3つの介護の負担

介護は毎日休みなく続きます。認知症で親の介護が必要になった場合などは、時間がたっても要介護者の状態が回復することは、ほとんどありません。家族が感じる介護の負担について、具体的に見ていきましょう。

身体的負担(肉体的負担)

介護は肉体労働です。朝起きてから夜寝るまで、起床の介助、着替え、移動の介助、体位の交換(寝返りを打たせること)、排泄介助(トイレ介助、おむつ交換など)、食事、入浴と休みなく続きます。場合によっては、就寝後のトイレの介助で睡眠不足になることもあります。

介護者である家族の体には日々疲れが溜まり、腰や肩、ひざなどを痛めてしまうケースもあります。しかも、介護は長期間続くため、身体的な負担を常に感じるようになります。

精神的負担

蓄積していく身体的な負担は、介護者から心の余裕やゆとりを奪い、精神的な負担にもつながります。特に認知症の介護では、暴言や暴行、徘徊などの症状が出ることもあり、介護疲れを感じる家族が多いようです。

精神的な負担の一つに、自分の生活が介護中心となってしまい、それまでにできていた些細なことができなくなることがあります。友達とランチに行く、ウィンドウショッピングを楽しむなども、事前に予定を立てて、その間親を誰に託すか段取りをしないといけないなど、自由がきかなくなるということがあります。

また、介護による人間関係の変化も精神的な負担につながります。家族という対等な立場から、介護者・要介護者という関係に変わることで、親の介護が負担に感じることも。さらに、外から口出しする親戚や何の協力もしない兄弟姉妹がいると、介護者の精神的な負担はますます大きくなります。こうした人間関係のストレスは、介護うつの原因になるため、注意が必要です。

経済的負担

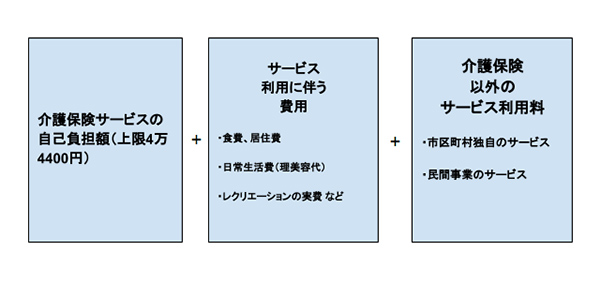

介護者の経済的な負担をサポートするために、公的な介護保険サービスもありますが、おむつ、消耗品、食事などは基本的に自己負担になります。また、介護保険サービスの内容だけで納得のいく生活を送るのは難しいため、自治体や民間のサービスを併用する人も多いのが現状です。

介護度や介護期間にもよりますが、介護保険サービスの自己負担額にこうした費用をプラスした介護費用の平均は月8万円前後といわれています。

※生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成27年

介護保険サービスの自己負担など、介護者の費用負担は今後も増えると予想されています。親の年金だけでは介護費用を払いきれず、資産を失う介護破産も話題になっています。

急な介護で慌てることがないよう、介護にかかるお金や公的サービスの内容について、しっかり調べておきましょう。

親の介護と自分の生活との両立が課題!介護離職も

このように、肉体的・精神的・経済的な負担が大きい介護。時間的な制約も大きく、介護のために仕事を減らしたり、時間に余裕のある仕事に転職したりすると、収入の減少にもつながります。最近は親の介護のために仕事を辞める、介護離職も問題になっています。

また、親の介護による疲れやストレスが限界に達し、精神的に追い詰められてしまう人も少なくありません。介護うつや介護疲れによる自殺者の割合も増えています。

こうしたトラブルを防いで、親の介護と自分の生活を両立させるためには、介護の悩みや問題を自分一人で抱え込まないことが大切です。身体的・精神的・経済的な負担を軽減する方法について、順番に見ていきましょう。

身体的負担を軽減する方法:介護保険サービスを利用する

介護保険サービスの利用は、身体的な介護の負担を減らすために、最優先で考えるべきことです。まずは、介護保険制度とサービスの内容をチェックしていきましょう。

介護保険とは?

介護保険とは、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える仕組みのこと。被保険者が支払う保険料と税金で運営されています。

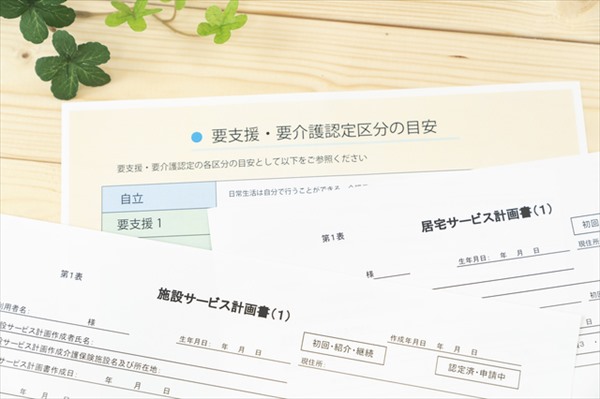

40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、健康保険とあわせて保険料を支払うことになります。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)の分類があり、保険料の支払い義務はどちらにもありますが、介護保険サービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者です。

65歳の誕生月になると、介護保険被保険者証が交付されます。介護保険サービスを利用するには、要支援・要介護認定が必要なので、市区町村の窓口で申請しましょう。認定結果が出るまでに1か月程度必要です(申請すれば、認定結果が出ていなくてもサービスの利用は可能)。

介護保険サービスを利用する

要介護認定が出た場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)に介護の方針について相談します。介護保険には、認定された介護度に応じた支給限度額があり、ケアマネジャーはその金額に応じたケアプランを作成してくれます。それ以上のサービスも利用できますが、全額自己負担になります。

介護保険サービスには、以下のようなさまざまなサービスが用意されています。

• 訪問型サービス:訪問介護(生活援助や身体介護など)、訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴など

• 通所型サービス:デイサービス(食事・入浴の支援、レクなど)、デイケア(施設や病院などに併設されることが多く、リハビリがメイン)など

• 短期滞在型サービス:ショートステイ(介護施設などに短期間宿泊して、食事・入浴などの支援を受ける)

どのようなサービスを利用すべきか。介護を受ける本人(要介護者)はもちろん、介護を行う家族(介護者)にとってどのようなサービスが適切か。ケアマネジャーとよく相談して、必要な介護保険サービスを提案してもらいましょう。

行政サービスを利用する

介護保険サービスの他に、多くの自治体が独自の高齢者支援サービスを行っています。代表的なものは、紙おむつなどの介護用品に対する助成です。その他にも、住宅改修費の補助や寝具の洗濯・乾燥などさまざまなサービスがあり、費用も民間サービスより格安な場合が多いです。

自治体によって支援内容や提供しているサービスはそれぞれですので、ホームページや市役所、地域包括支援センターなどで確認してみてください。

経済的負担を軽減する方法:国の支援制度を活用する

国には「高額介護サービス費」「高額介護合算療養費」という介護の経済的な負担を軽減する制度があります。どちらも条件があり、手続きが必要ですが、介護費用や医療費が高額になった場合には、こうした制度が利用できますので、ぜひ活用しましょう。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、1か月の介護保険サービスの費用が一定の上限額を超えたときに申請すると、超過分が払い戻される制度です。

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険を利用している世帯の、1年間の自己負担分の合計が限度額を超えた場合に、それぞれの超過分の金額が支払われます(世帯収入により制度の使用可否や上限額が異なります)。

経済的負担を軽減する方法:国の支援制度を活用する

最後に、介護の精神的な負担を軽減する方法について、一緒に考えていきましょう。

介護ストレス軽減法1:相談相手を見つける

在宅介護の場合、外出できない介護者はどうしても孤立してしまいがちです。誰にも悩みを相談できず、一人で抱え込んでしまうと、ストレスはますます大きくなります。まずは、友人や兄弟姉妹など家族に気軽に相談してみましょう。

より具体的な解決策が知りたいときは、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーなど、専門家に相談するのがおすすめです。

また、自治体が主催する「介護講習会」や「家族会」、認知症介護をしている人が情報交換できる「オレンジカフェ」などに参加するのも、同じ悩みを持つ人たちと交流するきっかけになります。市区町村の福祉課や地域包括支援センターなどに問い合わせてみましょう。

介護ストレス軽減法2:息抜きの時間をつくる

介護は24時間365日続きます。ずっと顔を合わせているのではなく、時には介護者も要介護者も、互いに距離をおいてリフレッシュすることが必要です。

介護負担を減らすためには、ケアは専門家に丸ごと任せるぐらいの割り切りが大事です。訪問介護やデイサービスなどを上手に活用して、物理的なケアはなるべくプロにお願いしましょう。

おしゃべりの相手や事務作業だけでも、十分なサポートです。介護から離れる時間を持つことに、罪悪感を感じる必要はありません。介護から離れてリフレッシュすることで、要介護者との関係性が改善するという例も多くあります。

介護者が休息するための支援「レスパイトケア」を積極的に取り入れるのもおすすめ。ケアマネジャーはレスパイトケアの大切さを十分理解していますので、ぜひ相談してみてください。

認知症ケア専門のデイサービスなどもありますし、ショートステイの期間を利用して、プチ旅行に出掛けるのもよいでしょう。

介護ストレス軽減法3:運動を取り入れる

ストレス発散には運動が効果的です。軽く汗ばむ程度の運動を生活に取り入れてみてください。激しい運動ではなく、気持ちがいいと感じるくらいの軽い運動を定期的に行いましょう。

介護ストレス軽減法4:介護施設の利用を考えておく

「自宅で親を介護してあげたい」と考えていても、介護の負担により、親子で共倒れになってしまっては大変です。在宅介護を選ぶ場合も、選択肢として「介護施設への入居」は頭の中に描いておいてください。

介護は大変ですが、工夫次第で負担を軽くすることは可能です。今回ご紹介した方法を参考に、介護と自分の生活の両立を目指しましょう。

※この記事は2020年7月の記事を再編集して掲載しています。

■もっと知りたい■