2011年・震災直後の故郷・釜石市の読者を訪ねて

自分の今いる場所で、前に進む力を取り戻したい

自分の今いる場所で、前に進む力を取り戻したい

公開日:2023年03月07日

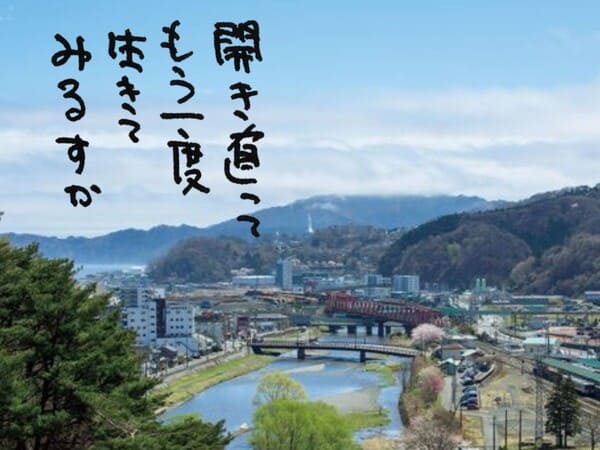

野田のふるさと・岩手県釜石市はこんな所です

※この記事は2011年5月に取材した記事をもとに構成しています(※地図も2011年5月当時)

岩手県釜石市は、人口約4万人(取材当時)。岩手県南東部、陸中海岸釜石湾に臨む市です。近代製鉄業発祥の地であり、新日鉄釜石ラグビ一部を前身とする、クラブチーム「釜石シーウェイブスRFC」の本拠地です。

釜石市の湾口防波堤は、古来、数多くの津波に襲われてきた三陸海岸、釜石湾沿岸を守るため、2009年3月に完成。長さ990mの北堤、670mの南堤からなり、最大水深63mはギネス記録に認定されています。

2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震による大津波で、釜石湾、大槌湾、両石湾、唐丹湾に面する地域は、壊滅的な被害を受けました。湾口防波堤のおかげで、釜石市の商店街の街並みはかろうじて残ったものの、住む所を失った住民約6000人が避難所生活を余儀なくされています(2011年5月当時)。

そんな大変な状況の中で私が取材をすることはご迷惑ではないかとためらっていたときに、勇気をくださったのが、一人の読者でした。私たちが毎月作っている雑誌「いきいき(現ハルメク)」を、避難所に送ってくださいと連絡をくださったのです。

避難所に「いきいき」を。読者から届いた一本の電話

釜石市の北部、大槌湾に面し、白浜が続く根浜海岸。鵜住居(うのすまい)地区は、この海岸沿いにあります。連絡をくれた読者のAさんは、ここで45年以上暮らし、3月11日、大津波で家を流されました。幸い、家族と近くの神社に避難し、無事。避難所での生活を続けていました。

「いきいき(現ハルメク)」を避難所に、と連絡をくださったのは、4月12日。「いきいきの新聞広告には電話番号があるので、気を付けて見ていたの。本当に届いてうれしかったのよ」とAさん。

震災から1か月半ほどたった2011年5月1日、「着のみ着のままでいるから、本当は子どもであっても会いたくないと思っていました。それなのに、いきいきの方にお会いするなんて」と、こちらまでぱっと明るい気持ちになる笑顔で迎えてくださいました。

実は、2011年4月下旬にいきいき編集部から電話をもらうまで、この津波が、自分に起こったこととは思えず、"こんなテレビ見たよね"という気持ちからぬけられなかったそう。でも、編集部員と電話で気持ちを話すうちに、本当に、ひっくり返るように、不思議と気持ちが前を向いていったと言います。

「これじゃだめだって。元の生活に戻りたくても思う通りには進まないかもしれないけれど、とにかく前を向かないことには。病気だってするかもしれないけれど、くよくよするだけではつまらない。家計のやりくりをする私が前を向いたのですから、仮設住宅のその後も、家族で考えられる、と思っています」とお話ししてくださいました。

震災後、4月から美容室を再開。避難所からのお客様も

釜石駅から歩いて約15分。釜石市中妻町に寺嶋さん(当時65歳)のことぶき美容室があります。

静岡県出身の寺嶋さんは、40年前、結婚を機に釜石市へ。大槌町で美容室を経営していたこともあり、釜石市と大槌町にたくさんの親しいお客様がいらっしゃいます。多くの美容室が津波で流された中、津波の被害がなかった中妻町まで、避難所から来る方もいらっしゃいました。

真心の接客で、寺嶋さんがお客様と積み重ねてきた40年。だからこそわかるお客様の痛み、悲しみがありました。

「ああ、生き返った」の言葉に心からほっと/寺嶋さん

2011年3月11日、お客様のパーマ中に大きく揺れて、店の中が散乱。ガスも止まり、仕上がらないまま毛糸の帽子を差し上げて帰宅していただきました。停電中、こんなに大津波がきていたとは知らずにいて。電話もつながらず、みんなに心配をかけました。

店を再開したのは、ガスが通った4月10日から。避難所から来られた方に、「ああ、生き返った。このごろ気が滅入っていたけれど、明るくなった」と言ってもらえると、本当にほっとします。

大切な方を亡くされた方も多く、私のお客様も何名か亡くなりました。2月にここで友達とばったり会って、「孫にばあば、長生きしてねって言われるんだ」と、うれしそうに話していた方。

家族全員で避難したのに、近所のおばあさんを迎えに行くと走って行って波にさらわれてしまった方。建てたばかりの家を流されてしまった方。本当に切ないし悔しいですね。

ただ、今は心と心を寄せ合って励まし合っていきましょう、と話しています。大槌町で店と家を流されてしまった美容師の友人も、一緒に働いていました(2011年当時)。

元気のなかったお客様も、お顔をマッサージして差し上げると、帰るときにほっと笑顔を見せてくださったりもします。無理をしずぎず、少しずつがんばりましょうとお伝えしたいです。

届いた雑誌の「きくち体操」で元気が出たよ、の声

釜石市の読者の方々に、「いきいき(現ハルメク)」5月号をお届けできたのは、2011年4月30日頃。

5月3日、佐々木さん(当時64歳)にお会いすると、「まずパズルを解いて、この2か月全然体を動かしてなかったなあと、きくち体操をしたら、それだけで気持ちがよかったです」と話してくださいました。

釜石市甲子町のご自宅は津波の被害はなかったものの、大町にあるご実家は津波で全壊。2月に亡くなった母親のお位牌や遺影が見つからずにいました。5月8日、自衛隊の方がお位牌と遺影を見つけてくださってありがたい、と連絡をくださいました。

避難所のおにぎり作りで自分が救われた/佐々木さん

3月11日、実家からの帰り道、地震に遭いました。乗っていたバスや信号機が激しく揺れて停電。店のガラスが割れて。家がどうなっているだろう、と不安のまま帰ると、居間の壁にひびが入った程度で一安心。海側に職場のある息子がその晩帰宅せず、本当に心配しましたが、半日かけて歩き、次の日無事に帰ってきました。

翌日から1週間ほど、町内会のみなさんと、近くの避難所でおにぎり作り、これが救いになりました。自分が助かったというのをどこか申し訳なく思う気持ちがあって、そういうときに、することがあるというのは救われるんですね。

バスが開通した日、息子が行くなと止めるのを、見ないと前に進めないからと、大町の実家に向かいました。津波で隣のアパートが押し寄せてきて、がれきと化した実家には全く入れない状態。ただ呆然とする中で、母の位牌や遺影のことが頭をよぎりましたが、諦めるしかない、と帰ってきました。

朝、土鍋でごはんを炊き、解凍された肉や魚を調理し、午後は炊き出しのお手伝いに行く、停電中はそんな毎日でした。反射式ストーブはお湯を沸かすのにも大活躍で、避難所にも持っていきました。

こういう状況のときは、不思議と誰かに親切にしたい気持ちになるんですね。バス停で、薄着をした白髪のかわいいおばあちゃんに会って、母親を思い出し、寒くないのってマフラーをあげました。

4月に入って、久しぶりに隣の遠野市に出掛けて買い物をし、ラーメンを食べたら、すごく元気が出たの。人間てそんなことで元気が出るんですね。2か月たち、気持ちを切り替えて進む時がきた、という気がしています。

なぜ今「あなたは大丈夫?」と思いやれるのか

大変な状況の中、それでも前を向けるとしたら、なぜだろう? 自分がつらくても、誰かに優しい気持ちを持てるのは、なぜ? 取材前にわき起こった問いです。

自分の家を一瞬で流される。大切な人を失う。そんな経験をしても、「あなたは大丈夫だったの?」「電話がつながらなくて心配だったでしょう」とこちらを気遣ってくださる。電話で取材をした方も、今回、取材でお会いした方々も、やはりそうでした。

5月1日の夜、実家で眠るとき、数キロ先の避難所の体育館で、たくさんの方が眠っていらっしゃるのだと思い、これは私のふるさとで起こったことなのだと、実感として迫ってきました。

避難所でお会いしたAさんのように、どんな状況でも、まずは受け止める。寺嶋さんや佐々木さんのように目の前の仕事に精いっぱい取り組む。そうしているうちに、いつの間にか気持ちと体が前へと進めるのかもしれません。同じ東北人、釜石っ子として、私も目の前の仕事をがんばることから。

がんばっぺし、釜石!

取材・文=野田有香(ハルメク編集部) 写真=中西裕人 イラストレーション=吉永直子

※この記事は、雑誌「ハルメク」2011年7月号を再掲載しています。

「苦難を受け入れ今を生きる」気付きがここに

東日本大震災から12年。忘れてほしくない、編集部員が取材してきた「人」と「希望」の記録。

2011年:釜石:自分の今いる場所で、前に進む力を取り戻したい

2011年:親を失った被災地の子どもたちに届け!絵本と想う心

2011年:写真の力:があっても大丈夫。いつか、そう思える時がくるから

2012年:旅館再開。海鮮漬け復活。奥さんパワーで地元を元気に(3下旬公開予定)

2013年:福島から今、伝えたいこと――原発事故後も暮らし続けて

2018年:7年経っても消えない思い、新たに生まれた出会い(3月下旬公開予定)

2019年:8年越しの夢。人と夢と故郷をつなぐ、三陸・喜びの一本道

2021年:希望の詩「開き直って、もう一度、生きてみるすか」

東日本大震災体験談と役立つ防災情報まとめ

大地震や、台風による水害といった災害が起きたとき、自分と大切な人の命を守るために――。地震や豪雨に被災した女性たちが考える、本当に必要だった災害への備えと防災の知恵を集めました。