耳たぶのシワがあると危険!?早め検査で病気を防ぐ!

耳でわかる!動脈硬化セルフチェック&検査タイミング

耳でわかる!動脈硬化セルフチェック&検査タイミング

更新日:2025年04月22日

公開日:2024年03月12日

動脈硬化は初期症状がほとんどなく静かに進行する

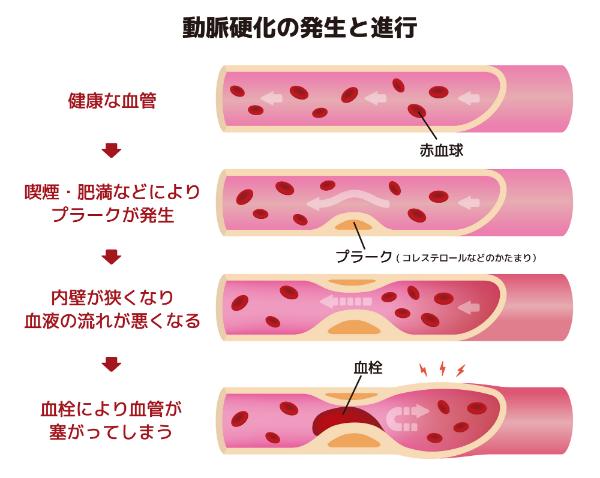

動脈硬化とは、血管の内壁に脂肪やコレステロールなどが蓄積し、血管が硬くなり狭窄する状態を示します。老化だけでなく、様々な生活習慣が影響します。

動脈硬化は初期症状がほぼなく、静かに進行していくことが特徴です。「沈黙の病気」といわれ、気づく頃には動脈硬化がかなり進行した場合があります。

動脈硬化が進行すると現れる症状

動脈硬化が進行すると、脳、心臓、足などの主要な部位で様々な症状が現れることがあります。以下で、動脈硬化が進行すると現れる症状を部位ごとに見てみましょう。

【脳】

- めまい

- 頭痛

- 耳鳴り

- 手足がしびれる、力が入らない

- しゃべりにくい

【心臓】

- 階段の昇り降りで動悸がする

- 急いで歩いたり、重い荷物を持って歩いたりすると息苦しくなる

- 疲れやすい

【足】

- 手足が冷える

- 歩いているときに太ももの裏側やふくらはぎに痛みを感じる

- 安静にしていても足が痛む

- 足を引きずる

- 軽い刺激でも傷ができて治りにくい、化膿する

これらの症状が現れたときにはかなり進行している可能性があります。そのため、放置せずただちに病院で詳しい検査を受ける必要があります。

初期の段階で発見するためにも、定期検診を受けることが大切です。

耳たぶのシワは動脈硬化のサイン!?

皮膚が老化すると、組織が萎縮してシワになるものです。しかし、耳たぶにできるシワは、動脈硬化のサインである可能性があります。

アメリカ・シカゴ大学医学部の助教授であるウィリアム・J・エリオット博士が行った8年間の調査では、「耳たぶにシワがある人は、シワのない人に比べて約3倍、心臓疾患で亡くなるリスクが高い」という結果が出たそうです。

日本で過去に行われた研究でも、「耳たぶのシワは動脈硬化のひとつの兆候と考えられる」ことが明らかになっています。

動脈硬化によって耳たぶに現れるシワは「耳朶皺襞(Diagonal Ear Lobe Crease:ELC)」と呼ばれ、耳たぶに斜めに走ることが特徴です。

耳たぶには脂肪組織が多く、その中には細い毛細血管が走り血流が豊富です。しかし、動脈硬化によって血流が悪くなると耳たぶの脂肪組織が萎縮し、これによって耳たぶに深いシワができるといわれています。

ただし耳たぶのシワが直接的な動脈硬化の証拠であることを断定するには、さらなる研究が必要です。

耳たぶのシワが見られる場合でも、動脈硬化のリスクを正確に知るには、血圧やコレステロール値などの指標を定期的にチェックすることがとても大切です。

動脈硬化のセルフチェック方法

耳たぶのシワ以外にも、普段の食生活や生活習慣、体調などから動脈硬化のセルフチェックができます。

以下は、動脈硬化のセルフチェックリストです。15のうち、当てはまる数が多いほど動脈硬化のリスクが高いと考えられます。

- 年齢が女性で55歳以上、男性で45歳以上である

- 毎日タバコを吸う

- 肉類が好きで野菜はあまり食べない

- 毎日お酒を飲む(日本酒1合以上・ビール500mL以上・ウイスキーグラス1杯以上)

- 血圧が140/90mmHg以上(高血圧)である

- BMI値(肥満度の指標)が26.5以上である

- 甘い物が好きでよく食べる

- 朝食は食べず夜にたくさん食べる

- ラーメンのスープはすべて飲み干す(塩分の濃いものを好む)

- 最近のどが渇きやすくなった

- ストレスがたまっている

- 運動不足になっている

- 頻繁に頭痛がある

- 物忘れが増えた

- 以前に比べて喜怒哀楽が激しくなった

加齢・喫煙・アルコールの過剰摂取・高血圧・塩分過多・肥満につながる食生活は、動脈硬化のリスクを高めることになります。

また、ストレスも血圧を上昇させ動脈硬化をまねく原因です。

脳の動脈硬化の自覚症状には「頭痛・めまい」といった自覚症状があるため、頭痛のある人は注意しましょう。

14の「物忘れが増えた」、15の「以前に比べて喜怒哀楽が激しくなった」も、脳の動脈硬化が進んだ場合に現れる症状です。動脈硬化が進行すると感情のコントロールがうまくできなくなり、喜怒哀楽が激しくなることがあります。

足の動脈硬化「末梢動脈疾患(PAD)」のセルフチェック方法

動脈硬化は全身の動脈で起こることがありますが、これが手足の動脈で起こると「末梢動脈疾患(PAD)」と呼ばれます。(以前は「閉塞性動脈硬化症」や「下肢慢性動脈閉塞症」と呼ばれていましたが、現在は末梢動脈疾患に統一)

高血圧・肥満・喫煙などの影響や食生活の欧米化、高齢化によって近年、末梢動脈疾患にかかる人が増えているといいます。

末梢動脈疾患では、末梢動脈の血行が悪くなって、手足にしびれや痛みが生じます。悪化すると潰瘍ができ、壊疽が起きて切断しなければならないケースも。

以下は、末梢動脈疾患のセルフチェックリストです。

【末梢動脈疾患のセルフチェックリスト】

- 歩いているとふくらはぎが痛む

- 坂道を登るときに痛む

- 歩くのをやめると痛みが治まる

- 座っているときや横になっているときに足がしくしく痛む、しびれる

- 手足が冷たく感じる

- 足が冷たく靴下を履いて寝ている

- 手足の感覚が鈍くなったように感じる

- 爪の色や足の指が他の部分と違う

- 知らないうちに足をケガしていることがある

- 手足のケガの治りが遅い

- 片方の足が細くなる、体毛が抜ける

- 水虫がなかなか治らない

12のうち、1つでも気になる症状があれば病院を受診して詳しい検査を受けましょう。

末梢動脈疾患の人の9割は自覚症状がなく、進行するまで気づかないといわれるため、後述する「ABI検査」のような動脈硬化の進行度を調べる検査も受けるといいでしょう。

動脈硬化の病院や健康診断でのチェック・検査方法

セルフチェックでは、動脈硬化が実際にどの程度進行しているか、正確な情報はわかりません。動脈硬化の危険度は、健康診断や病院での詳しい検査を行うことで調べられます。

健康診断(一般)での検査

健康診断(一般)では、以下のような検査を行います。

- 高血圧・高血糖・脂質異常の検査

高血圧・高血糖・脂質異常の検査

健康診断(一般)では、血液検査や血圧検査で高血圧・高血糖・脂質異常などが調べられます。

高血圧や高血糖は、血管を傷つけ動脈硬化を進行させる原因です。

脂質異常とは、「LDLコレステロール(悪玉コレステロール)」「HDLコレステロール(善玉コレステロール)」「中性脂肪(トリグリセリド)」の数値が正常域を超えている状態のこと。

空腹時にこれらがそれぞれ140mg/dL以上、40mg/dL未満、150mg/dL以上になると脂質異常症となり、動脈硬化のリスクにつながります。

体の外から動脈硬化を調べる検査

病院での検査は大きく「体の外から動脈硬化を調べる検査」と「体の中から動脈硬化を調べる検査」の2つに分けられます。

まずは、体の外から動脈硬化を調べる検査を紹介します。

頸動脈エコー検査(超音波検査)

頸動脈エコー検査(超音波検査)は、首にゼリーを塗り、器具で頸動脈をチェックする検査です。

「プラーク(コレステロールによってできたコブ)」ができているか、どれくらい血管が狭くなっているかどうかなどが確認できます。

病院で行う動脈硬化の検査の中で最も簡単で、最初に行われることが多い検査です。

baPWV検査・ABI検査

baPWV検査(脈波伝播速度検査)は、脈が伝わる速度を測ることで「血管の硬さ」を調べる検査です。数値が早いほどリスクが高くなります。

ABI検査は、上腕と足首の血圧を測り、その比を計算することで「血管の狭窄の程度」を調べる検査です。足首の血圧が上腕の血圧よりやや高いのが正常です。

下肢血管の動脈に狭窄や閉塞があると、その部分の血流が悪くなり血圧が低くなります。

どちらの検査も計測用のベルトをつけ、ベッドに横になって検査します。

FMD検査

FMD検査(血管内皮機能検査)は、「内皮細胞の機能」を調べる検査です。動脈硬化は、血管の一番内側にある「内皮細胞」が傷つくことから始まります。

腕をしばらく圧迫して、開放したときにどれだけ動脈が広がるかを超音波でチェックします。

眼底検査

眼底検査は、目の網膜の状態を調べる検査です。血管を直接確認できるため、高血圧や動脈硬化の程度などがわかります。

CT検査・MRI検査

頸動脈エコー検査で動脈硬化のリスクが高いと判明した場合、CT検査やMRI検査を行うことがあります。

X線を使って撮影するCT検査では、画像で血管が立体的に確認でき、冠動脈・大動脈・脚の動脈などの動脈硬化が確認できます。

MRI検査は磁気の力を利用して撮影するもので、脳や脳の動脈の検査によく用いられます。

体の中から動脈硬化を調べる検査

体の中から動脈硬化を調べる検査もあります。

- 冠動脈造影

- 血管内超音波IVUS

- 光干渉断層法OCT

上記の検査では、カテーテル(細長い医療器具)を血管内に挿入して検査を行います。

動脈硬化の検査を受けた方がいい人って?タイミングは?

動脈硬化は自覚症状がほぼなく、静かに進行するため、しっかりと健康診断を受けることが大切です。

また、以下に当てはまる人は医療機関を受診し、医師の指示に従って定期的な検査を受けましょう。

- 高血圧・高血糖・脂質異常、喫煙しているなど動脈硬化の危険因子が多い人

- 運動したときに胸が痛くなるなどの症状がある

- すでに心筋梗塞や狭心症などを起こしたことがある

動脈硬化はセルフチェックだけでなく健康診断を!

動脈硬化のセルフチェック方法にはさまざまな方法があります。耳たぶのシワは動脈硬化のひとつの兆候と考えられるものの、シワのあるなしだけで判断はできません。

動脈硬化の進行度や正確なリスクを知るためには、病院で詳しい検査を受ける必要があります。

動脈硬化は加齢によっても進行し、自覚症状がほぼありません。そのため、セルフチェックでは問題がないと考えられる場合も、定期的にしっかり健康診断を受けてチェックすることが大切です。

監修者プロフィール:加藤大也さん

たいや内科クリニック院長。1997年、藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)卒業後、同大学院医学研究科内分泌・代謝内科学修了。2003年4月から同大学医学部内分泌・代謝内科助手を務める。2010年5月、JA愛知厚生連豊田厚生病院内分泌代謝科病棟部長などを経て2022年5月、たいや内科クリニックを開院。藤田医科大学医学部客員講師・医学博士・糖尿病専門医・総合内科専門医・甲状腺専門医。糖尿病、生活習慣病を中心に、日々診療に取り組む。患者さん目線で分かり易い説明がモットー。

※HALMEK upの人気記事を再編集したものです。

■もっと知りたい■