地域アクティビティ

娘と行く初めての広島・安芸小富士(あきのこふじ)

娘と行く初めての広島・安芸小富士(あきのこふじ)

公開日:2022年01月19日

「安芸小富士」こと似島(にのしま)に行く

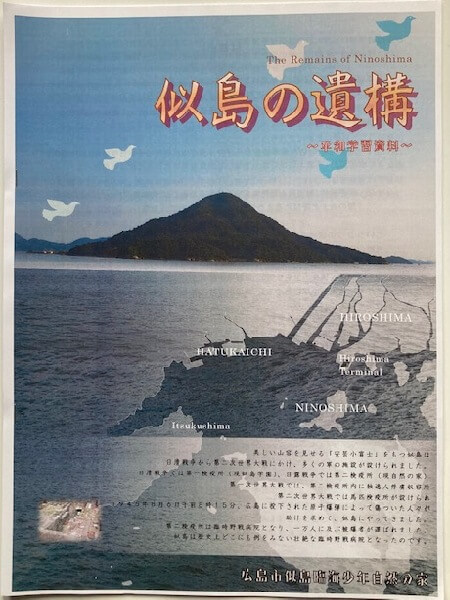

全国にはたくさんの小富士があると思いますが、広島湾の小島「似島」もその一つ。似島は広島湾の南西に位置し、安芸小富士と下高山が並んで立つ、自然に恵まれた小さな島です。

長年広島に住んでいてもまだ行ったことがありません。帰省中の娘が、前回の記事(娘と2人で楽しむ錦帯橋)のように誘ってくれたので、「似島に行こう!」という前から考えていた計画を実行しました。

ここ2年間はコロナで海外旅行はおろか国内旅行もままならず、気分だけでも海外旅行のノリでいこうと、港近くのホテルに泊まってゆっくりし、翌日船(フェリー)で島に渡る、という船旅(約20分)を計画しました。

小さな島にも壮絶な歴史が

島は、交通信号機なし、公共交通機関なしの人口800人足らずの小島で、島の周囲は約13km。サイクリングで一周するのにちょうどよいようです。名前の由来は「富士山に似た島」「江戸時代、船で運んだ荷を積み替えた島」の二つの説があるそうですが、前者が有力とのこと。

また、「戦争と原爆という重い歴史が多く残っている」「死者が今も眠っている」といわれる島でもあります。

下:広島平和祈念公園内の原爆供養塔、似島で発掘された2000体近い遺骨も納骨されている

日清戦争開戦(1894年・明治27年)の翌年に「第一検疫所」が開設され、戦地から帰還する将兵から伝染病菌が内地に侵入するのを防ぐため、将兵の検査や治療をしたようです。今のコロナ対策にも通じる話ですね。

中央:焼却炉(感染物などを焼却、後に火葬場になったらしい) 右:弾薬庫への通用門

日露戦争開戦(1904年・明治37年)で「第二検疫所」が増設されてロシア軍の捕虜を収容し、第一次世界大戦(1914年・大正3年)が勃発するとドイツ軍捕虜545人を収容。さらに、太平洋戦争開始(1941年・昭和16年)の前年に馬匹検疫所が開設され、1945年(昭和20年)に広島市に原子爆弾が投下された際には約1万人の被爆者が運ばれ、似島は臨時野戦病院となったのです。

小さな島の壮絶な歴史です。

バウムクーヘンのふるさと、そしてソーセージ、サッカー

似島に収容されたドイツ人の捕虜カール・ユーハイムが作った菓子バウムクーヘンが、1919年(大正8年)に広島県物産陳列館(現在の原爆ドーム)で開催された捕虜作品展示会で人気商品となりました。ユーハイムは、その後も日本でバウムクーヘンを作り続けたそうです。

また、同じく似島に収容されたドイツ人捕虜ヘルマン・ウォルシュケは食肉加工職人で、彼も日本でソーセージを作り続け、1934年(昭和9年)に甲子園の観客に日本初のホットドッグを販売したそうです。

さらに、捕虜のドイツ人たちと広島師範の学生たちとの間にサッカーの交流があり、日本のサッカーの技術向上や普及に大いに役立ったといわれています。

昭和59年「似島臨海少年自然の家」を開設。その広い敷地内にも遺構がいっぱい

悲惨な歴史の多いこの島ですが、こうしたエピソードは心あたたまります。私のように広島に長く住んでいても似島に行ったことのない人は結構多いのですが、友人たちに今回の「似島船旅」の話をしたところ、「孫を連れて一回行ってみよう」「写真を撮りに行こう」という人もちらほら現れました。

■もっと知りたい■

- 娘と2人で楽しむ錦帯橋

- 安芸の宮島で晩秋を楽しむ

- 楽しく脳トレ!麻雀奮戦記

- 「古着deワクチン」で私の貧乏性とようやくお別れ

- 父の遺品と私の終活

- 私の認知症対策を考える

- 「高齢者施設」について考える

- コグニサイズとトリムコースで体力&脳力をアップ