介護…制度…お金…知っておきたい認知症のこと#1

認知症の母と暮らす~母は母であり続けるということ

認知症の母と暮らす~母は母であり続けるということ

更新日:2025年07月03日

公開日:2023年04月27日

恩蔵絢子(おんぞう・あやこ)さんプロフィール

1979(昭和54)年神奈川県生まれ。脳科学者。専門は自意識と感情。金城学院大学、早稲田大学、日本女子大学で非常勤講師を務める。著書に『化粧する脳』(共著/集英社新書)、訳書に『顔の科学ー自己と他者をつなぐもの』(PHP研究所刊)、『IKIGAIー日本人だけの長く幸せな人生を送る秘訣』(新潮社刊)がある。

「味噌汁の味」から感じた母の変化

※このインタビューは2022年2月に行いました。

恩蔵さんは、茂木健一郎(もぎ・けんいちろう)さんに師事し、脳の働きの中でも特に「感情」を専門に研究してきた脳科学者です。恩蔵さんと一緒に暮らす母親が、アルツハイマー型認知症と診断されたのは母が65歳のときでした。

それから6年以上(取材当時)たった現在、恩蔵さんは変わらず両親と実家で暮らし、デイサービスなども利用しながら父親とともに在宅介護を続けています。

もともと母はピアノの先生をしていて、合唱団に入ってボランティアで海外に歌いに行くような活発な人でした。料理も掃除も完璧で家のことを一人で切り盛りしていた母に、私はすべてやってもらうダメ娘で(笑)。

それが2015年頃から、味噌汁の味が変わったり、“え?”と母の言動に戸惑うことが増えました。最初は“いや、年を取れば誰にでもあることだし”と頭の中で不安を打ち消し、必死にごまかしていました。でも打ち消しても打ち消しても、ごまかせなくなって。病院へ行くまでに10か月かかりました。

それまで私は、母が認知症になったら困ると思っていました。認知症というと、徘徊が起こり得るとか、死に至るまで何年とかネガティブな情報ばかり。今のところ治せる薬もないし、診断されてもいいことはないと思っていたのです。

何より怖かったのは、“人格が変わって母が母でなくなったらどうしよう”“もし私のことも忘れちゃったらどうしよう”ということでした。夜になると恐怖にかられ、布団の中で泣いていました。

脳科学の視点から考える人生を楽しくする工夫

結論からいえば、認知症になった母と過ごしてはっきりと実感したのは、最初に思い描いていた恐怖は、実像とは全然違っていたということです。

認知症は治すことができません。でもずっと悲しみ続けて生きていくことはできないから、私は母の人生を楽しくするために、どんな工夫ができるかを脳科学の視点から考えることにしました。そして研究者として「記憶を失っていっても、母は母らしくいられるのか」という疑問を確かめようと決めたのです。

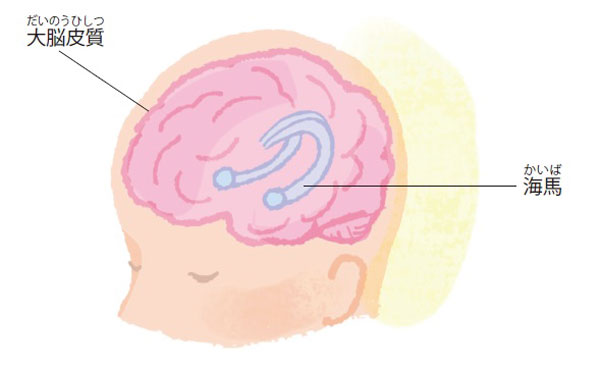

アルツハイマー型認知症では、今起こっていることを記憶として蓄えるのに重要な海馬(かいば)が傷つきます。病院の検査で、母の脳でも海馬の萎縮が進んでいるとわかりました。その頃、母はぼうっとソファに座ってばかりで、得意だった料理もしなくなっていました。

でも、それは母が怠け者になってしまったからではなく、海馬の問題だとわかれば、私にもやれることがあると思いました。

例えば母は味噌汁を作ろうと思って大根を刻み始めても、途中でなんのために刻んでいるのかわからなくなってしまいます。それは海馬の萎縮によって今のことを記憶しにくくなっているせいなので、誰かがそばにいて記憶の代わりになり、「今はお味噌汁を作っているんだよ」と伝えればいいわけです。

当時の母は野菜を切ったりする能力は失っておらず、それらを組み立てて料理を完了できなくて自信を失っている状態でした。そこで私も一緒に台所に立つようにしたら、母は料理をまた楽しみにしてくれるようになりました。その時間は、娘として母の味を受け継ぐいい機会にもなりました。

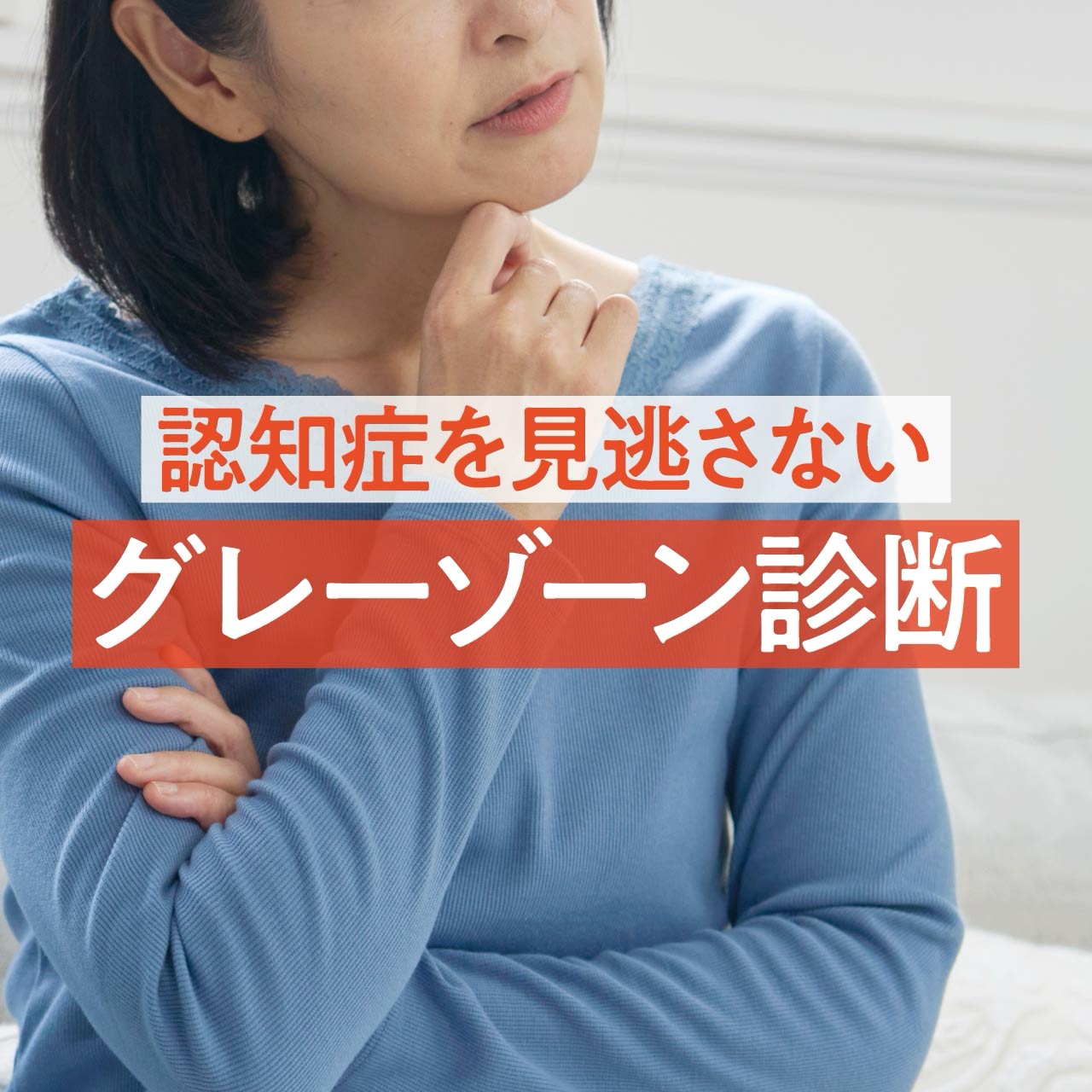

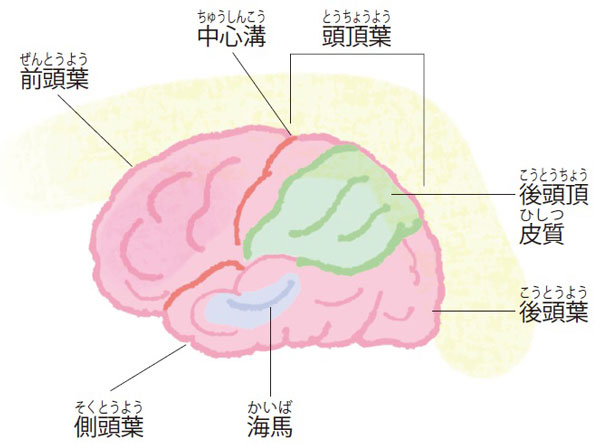

アルツハイマー型認知症では記憶に重要な「海馬」が傷付く

記憶は、脳の大脳皮質(だいのうひしつ)に蓄えられていると考えられています。海馬は新しい出来事を大脳皮質に蓄えられる形に変換するという大事な役割を担っています。アルツハイマー型認知症では海馬が傷つくために、新しいことを覚えにくくなる、という症状が現れます。

脳をリラックスさせる、父との散歩の時間

もう一つ、試してよかったのが散歩です。脳は集中して使えば使うほど活性化すると思われがちですが、そうではありません。記憶を整理する脳のネットワークは逆にリラックスしているときに活性化するのです。脳の検査で、母は記憶を整理するネットワークがうまく働いていないとわかりました。

ソファでぼうっとしているときも、母の頭の中は不安でいっぱいでリラックスしていないのかもしれない。それなら散歩をしたらいいのでは、と思いました。父と一緒に毎日歩いていると、母は咲く花の違いを発見したりもします。そうして歩くうちに脳の中も気持ちも整理され、「二人で歩けてうれしいの」なんて言うようになりました。

リラックスしているときに脳は記憶を整理する

脳が休んでいるときやリラックスしているときに、自然と記憶を整理してくれる脳のネットワークを「デフォルト・モード・ネットワーク」といいます。アルツハイマー型認知症では、この整理整頓に重要な役割を果たす、海馬や後頭頂皮質の働きが落ちます。

認知症になっても「母は母である」という確信

母と暮らしていると、ぎょっとするようなことも起きます。例えば家には小さな子どもはいないのに、母は食事中に突然「あれ、ちびちゃんどこ行ったの?」と言うのです。最初は“何言っているの?”と驚きましたが、母を観察していると、散歩中に公園で子どものそばに行ったりして、子どもに興味があるとわかりました。

そして、私がどこに行くかをいつも気にして、毎朝「今日はどこに行くの?」と聞いてきます。そうした母の言動や、アルツハイマー型認知症では昔の記憶は忘れにくいという事実を考え合わせると、ちびちゃんというのは母の中で小さい頃の私を言っているのだと気付きました。

長年子どもたちにピアノを教えてきた母の、子どもを好きな気持ちは何も変わらない。そして娘に対する愛情も変わらず残っている。それが母らしさであって、できないことが増えても「母は母である」と確信できました。

それからは何が起きても安心できて、母も穏やかに暮らせていると感じます。一方で、母の中には人に迷惑をかけて申し訳ないという意識が強くあり、かわいそうだなと思うこともあります。

そんなときは、とにかく安心してもらうために全力でハグします。私は変わらずあなたと共にいる……そのメッセージをずっと伝え続けたいと思っています。

恩蔵さんの脳科学的視点でみる「認知症との付き合い方」

付き合い方1:「散歩」で脳内ネットワークを活性化させる

散歩は、脳をリラックスさせて記憶の整理整頓に役立つだけでなく、無意識に五感が刺激されたり、達成感を感じられたり、いいことがたくさんあります。

付き合い方2:日常の生活で「できること」を生かす

認知症になると自信を失いがちです。普段の生活の中で上手に声を掛けて自信を回復させ、やりたいという気持ちや、できることを生かしていくのが大事です。

付き合い方3:出会いや体験によって「感情」を動かす

音楽が好きな母は、音楽療法を受けるとプロの発声でワーッと歌い出します。みんなで歌ったり、笑い合ったりすることが感情を動かす刺激になっています。

付き合い方4:ハグをして「安心」を伝える

言葉が伝わりにくくても、ハグをすることで“好き”という気持ちは伝わります。それだけで母の不安がやわらぎ、安心感から言動も落ち着きます。

次回は、認知症治療の第一人者で自らも認知症であることを公言していた、長谷川和夫さんの長女、南高まりさんに、認知症を発症した長谷川さんと過ごした日々について伺います。

取材・文=五十嵐香奈(ハルメク編集部) 撮影=中川まり子 イラストレーション=金子なぎさ

※この記事は雑誌「ハルメク」2022年4号を再編集し、掲載しています。

恩蔵絢子さんの書籍をチェック

『脳科学者の母が、認知症になる』記憶を失うと、その人は“その人”でなくなるのか?

記憶を失っていく母親の日常生活を2年半にわたり記録し、脳科学から考察。アルツハイマー型認知症になっても最後まで失われることのない脳の能力に迫ります。

■続きを読む■

- 認知症の母と暮らす~母は母であり続けるということ

- 認知症の家族との接し方。介護ではなく「楽しむ日々」

- もしかして認知症?受診の目安と早めの受診が重要な訳

- 家族が認知症になったら…介護とお金の不安を解消!