慢性的な脚のむくみは危険!?気になる症状をチェック

足のむくみの原因は?病気のサイン?解消法&予防法

足のむくみの原因は?病気のサイン?解消法&予防法

更新日:2025年06月02日

公開日:2024年04月26日

足のむくみは病気のサインの可能性も

むくみとは、細胞と細胞の間に水がたまって異常に増加した状態のこと。医学的には「浮腫(ふしゅ)」と呼ばれます。

体でもっともむくみやすい場所が、足(脚)です。心臓からの距離が遠い足は血液の流れが悪くなりやすく、重力の関係で水分がたまりやすいためむくみがちに。

足の甲や足首、足全体のむくみは立ち仕事の人や、デスクワークの人、日中座りっぱなしの生活をしているご高齢の方に多く見られ、その多くは病的なものではないことがほとんどです。

しかし、なんらかの病気の症状としてむくみが現れている可能性も、ゼロではありません。

よくある症状ではあるものの、放置すると隠れた病気の発見が遅れてしまう可能性もあるため、むくみが続く場合や気になる症状がある場合は、早めに病院を受診することが大切です。

足のむくみが起こる原因

むくみは大きく「一過性のもの」と「慢性的なもの」の2つに分けられます。ここからは、足のむくみが起こる原因について見ていきましょう。

一過性の足のむくみの原因

一過性の足のむくみの多くは、生活習慣や食生活が原因で引き起こされます。

長時間同じ姿勢で過ごしている

人間の全身を循環する血液は、心臓から送り出されると、動脈を通って全身に酸素や栄養分を届け、静脈を通って心臓に戻される仕組みになっています。

このとき、心臓へ血液を戻すためのポンプとなっているのが、ふくらはぎの筋肉です。

立ちっぱなし、座りっぱなしなど、ずっと同じ姿勢でいると、ふくらはぎの動きが少なくなってポンプ機能がうまく働かなくなり、むくみにつながります。

塩分過多

塩分(ナトリウム)は、水分を抱え込むという性質を持っています。そのため、味の濃い食べ物ばかりを食べていると体が水分をため込んでしまい、足のむくみにつながることに。

塩分の取り過ぎは高血圧にもつながるため、注意しましょう。

アルコールの飲み過ぎ

アルコールを飲み過ぎると体の中の水分が失われ、血液の濃度が高くなります。

すると、体は血管内に水分を取り込んで血液濃度を低くして、危険を回避しようとします。これにより、むくみが起こるのです。

水分の取り過ぎ・水分不足

水分を取り過ぎると、体内の水分量が増加することでむくみが起ります。

また、反対に、水分不足でもむくみが起こることもあるため注意が必要です。水の摂取量が足りないと、体は体に水分をため込もうとするため、むくみを引き起こします。

運動不足・過度なダイエット(筋力不足)

運動不足や過度なダイエットによってふくらはぎや足の筋肉が衰えたり、筋肉量が少なくなったりすると、ポンプ機能が低下してむくみにつながります。

栄養不足

無理なダイエットなどによってカリウムやマグネシウム、カルシウムなどのミネラル、タンパク質、ビタミンが不足すると血行が悪くなったり、筋力が低下したりして、むくみやすい状態になります。

冷え

血行不良によって体が冷えると、足の毛細血管まで血液がしっかり循環しなくなり、血液やリンパの流れが悪くなって足のむくみが起こります。

自律神経の働きの低下

自律神経は、人間の体のさまざまな機能を調節しています。エアコンで温度変化のない環境の中で一日中過ごしていると、自律神経の働きが鈍って水分の代謝が低下し、むくみにつながります。

女性特有の理由

血液を戻すためのポンプという重要な役割を果たしているのが、ふくらはぎの筋肉です。女性の場合、男性よりも筋肉量が少ないためこのポンプの働きが弱く、足がむくみやすい傾向にあります。

また、生理や更年期など女性ホルモンの減少やリンパ機能の低下の影響も、足のむくみにつながります。

慢性的な足のむくみの原因

慢性的な足のむくみの原因としては、飲んでいる薬や病気の影響が考えられます。

服用中の薬の影響

持病などで薬を飲んでいる場合、副作用によってむくみが生じている可能性があります。薬の影響の場合、足だけでなく全身にむくみが生じることが特徴です。

むくみの副作用が見られる薬としては、以下があります。

- 副腎皮質ステロイド

- 非ステロイド抗炎症剤

- ピオグリタゾン(高糖尿病薬)

- カルシウム拮抗剤(高血圧の薬)

薬を変更することで症状が改善することもあるため、かかりつけ医に相談してみるといいでしょう。

病気の影響

一過性のむくみの原因に当てはまらず、薬も服用していない場合、病気が原因で慢性的なむくみが生じている可能性があります。

- むくみが一日中続く、何日も続く

- 足の血管がボコボコと浮き出ている

- 顔やまぶたにもむくみが見られる

- 足に痛みがある

- 急な体重増加がある

- 尿の出が悪い

- 疲れやすい、すぐに息切れする

- 全身倦怠感

- 汗があまり出ない

- 眠気 など

上記のような症状がある場合は、早めにむくみの専門外来などの病院を受診することが大切です。

足のむくみが見られる病気

足のむくみが見られる病気にはさまざまなものがありますが、原因は大きく、以下の2つに分けられます。

- 全身性のむくみが見られる病気……全身がむくむ症状が起こるため、足だけでなく手や背中などにもむくみが起こる

- 局所的なむくみが見られる病気……むくみや腫れが起こる原因が足にある

全身性のむくみが見られる病気

全身性のむくみが見られる病気としては、以下があります。

- 心不全

- 腎不全

- 肝硬変

- その他(甲状腺機能低下、内分泌疾患、関節リウマチなど)

心臓の働きが弱くなると、血管内に余分な水分がたまってむくみにつながります。むくみの他にも、息切れなどの症状が起こることもあります。

近年、足のむくみと関連して注目されているのが、血液中に多く含まれるタンパク質の一つ「アルブミン」です。アルブミンは血液の浸透圧の調整、栄養素の運搬などを行っています。

アルブミンの量が低下すると、水分を血管に取り込む圧力が弱まって、細胞間質(細胞と細胞のすき間)に漏れ出し、むくみが起こります。アルブミンが低下している場合、腎臓や肝臓に障害が起きている可能性が考えられるでしょう。

局所的なむくみが見られる病気

局所的なむくみが見られる病気には、以下のようなものがあります。

これらの病気の場合、片足が腫れる場合が多いですが、両足が腫れることもあります。また、むくみの他にも赤く腫れる、痛みを伴う、熱を持つなどの症状が見られることもあります。

- 下肢静脈瘤

- リンパ浮腫(象皮病)

- 深部静脈血栓症(エコノミー症候群)

- 蜂窩織炎

- 腫瘍

- 筋内血種

- 皮膚病変(皮膚炎、湿疹、虫刺され、しもやけなど)

中でも注意したいのが、50歳以上の日本人の約6割が発症するといわれている下肢静脈瘤です。

「親族に下肢静脈瘤の人がいる」「妊娠・出産経験がある」「仕事で立ちっぱなしの時間が多い」「動かずじっとしていることが多い」「運動不足」「太り気味」の人は、特に注意しましょう。

足のむくみを解消する方法

ここからは、足のむくみを解消する方法をご紹介します。

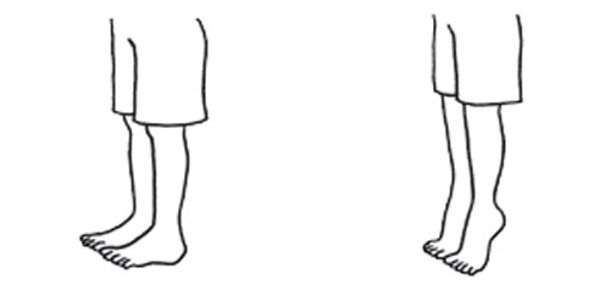

足のむくみを取る「かかと上げ体操」

立ったまま、座ったままでも簡単にできるのが足のむくみを取る「かかと上げ体操です」。やり方は簡単で、背伸びをするようにかかとを上げるだけでOK。

立って行う場合は、壁やいすの背もたれ、壁などに手をついて行うと安定しますよ。

マッサージ

生活習慣などが原因の足のむくみには、マッサージが効果的です。なでるようにしてリンパ液の流れを促すことで、足のむくみや疲れを取る効果が期待できます。

- 両手を膝の両側に軽く当てて、脚の付け根にあるリンパ節に向け、太ももの表側を下から上に優しく10回なで上げる

- 太ももの裏側も同じように下から上に優しく10回なで上げる

- 足首付近に両手を当てて、膝へ向けて10回なでる

- ふくらはぎに両手を当てて、膝裏に向かって10回なでる

- 足首付近に両手を当てて、脚の付け根に向けて10回なでる。表側も裏側も同じように行う

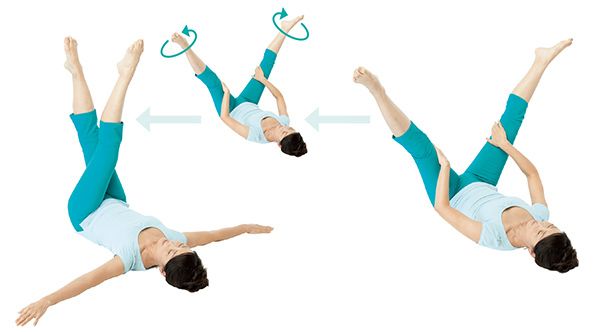

ストレッチ

足にむくみや疲れを感じる場合は、股関節ストレッチがおすすめです。ストレッチで股関節を動かすことで、足の血流を促します。

- 横になって、脚を上げ、60度くらいに股関節を開く(写真右)

- そのままの状態で足首をぐるぐる回す(写真中央)

- 左右の脚を交差させる(写真左)

ツボ押し

スキマ時間に簡単にできるのが、足のむくみ解消に効果的なツボ押しです。以下の3つのツボを、指で刺激してみましょう。

- 足三里(あしさんり)……足の外側、膝の皿から指4本分下のくぼんだ部分にあるツボ。人差し指や中指でじっくり刺激する

- 三陰交(さんいんこう)……足の内側、くるぶしの一番高いところから指4本分上にあるツボ。ツボだけでなくその周囲も5秒ずつじんわり指圧する

- 湧泉(ゆうせん)……土踏まずの少し上の中央、足の指を曲げたときにへこむ部分にあるツボ。親指で押し込むようにして刺激する

足のむくみを予防する方法

ここからは、足のむくみを予防する方法をご紹介します。

適度な運動を取り入れる

ふくらはぎの筋肉が衰えると、むくみが起こりやすくなります。ウォーキングや散歩、サイクリング、ランニングなど適度な運動を取り入れて筋肉を鍛えましょう。

普段から階段を使うようにするのも効果的。デスクワークなど座ったままの状態でいることが多い場合は、足の先を動かしたり、休憩時間に立ち上がって足を動かしたりするのもおすすめです。

適量の水を飲む

むくみ対策のため、水を飲むのを控えるのはNG。水分は取り過ぎも、不足もよくありません。年齢とともに喉の渇きを感じにくくなるため、こまめな水分摂取を心がけることが大切です。

人間の体からは1日に約2.5Lの水分が排出されるといわれています。1日約1.5Lを目安に水を飲むようにするといいでしょう。

水を飲むタイミングは、以下の8回ほどが目安。飲む水の量は1回約180mLが適量です。

- 起床時

- 朝食時

- 昼食時

- 午後の家事や仕事の後

- 夕食時

- 入浴前

- 入浴後

- 就寝1時間前

むくみ解消に効果的な食べ物を食べる

塩分やアルコールの取り過ぎを避けるといった食生活の改善の他、むくみ解消に効果的な食べ物を食べるのもおすすめです。

カリウム、ビタミンB群、ビタミンC、タンパク質、クエン酸、ポリフェノール、食物繊維といった栄養素は、むくみ解消効果が期待できます。バランスのいい食事に加えて、これらの食べ物を取り入れるといいでしょう。

湯船に浸かる

入浴して体が温まると、全身の血行が良くなります。普段シャワーだけで済ませている人は、ゆっくりと湯船に浸かるといいでしょう。冷え性の改善効果も期待できます。

足がむくむ原因はさまざま!長引く場合は病院へ

足がパンパンになるむくみは、生活習慣などさまざまな原因で引き起こされます。足は重力の関係もありむくみが起こりやすい部分です。

むくみの多くは病的なものではないものの、中には病気が原因となって足にむくみが生じる場合も。足のむくみが長引く場合や、他にも症状が見られる場合は早めに病院を受診することが大切です。

※効果には個人差があります。試してみて異変を感じる場合はおやめください。

※HALMEK upの人気記事を再編集したものです。

監修者プロフィール:健康塾クリニック院長・鳥越 勝行さん

社会人から名古屋大学医学部に入学しました。循環器内科で心臓カテーテル治療を専門に仕事をする中で、医師としてこれからも情熱を持って仕事をしていくために、大切なことを考えてきたときに、患者様が日常生活から健康的に楽しく生きていけるようにサポートしていきたいと思ったのです。地域の皆様が安心して生活できるように内科一般や小児科、発熱外来等の診療科を設けることはもちろん、日常生活における不安は何でも相談できる場所をつくりたいと考えました。医師として専門的なアドバイスは勿論、私自身が筋トレにずっと取り組んできたため最適な運動療法から食事療法まで日々の診療の中でお伝えし、健康づくりをサポートしていきたいと考えております。(健康塾クリニック)

■もっと知りたい■