長磯箏をご紹介します

江戸時代へタイムスリップ! 長磯箏を弾いてみました

江戸時代へタイムスリップ! 長磯箏を弾いてみました

公開日:2021年06月20日

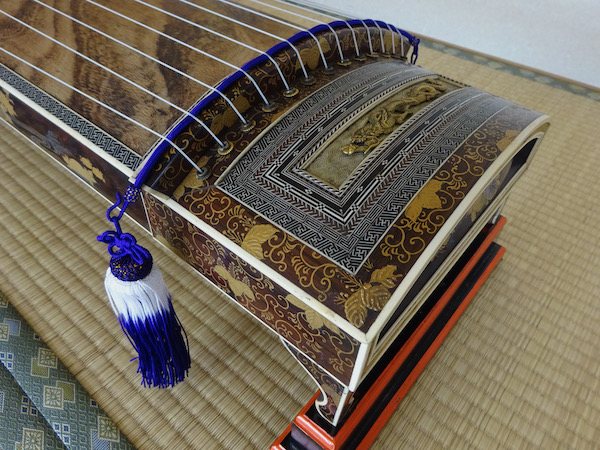

「飾り箏」

前回の私の記事「お箏は己を慰め、自分自身を磨く技」の中で、大河ドラマで篤姫がお箏を弾いていたシーンの写真をご紹介しました。その写真をご覧になって、何かお気づきになったことはなかったでしょうか。

この時にドラマの中で使われていたお箏は「飾り箏」といって、側面や頭部などに豪華な飾りが施されているものなのです。写真をよく見ていただくと、側面に見事な模様が描かれているのがお分かりになることでしょう。

江戸時代後期、財力のある大名たちの間では、こうした豪華絢爛なお箏が金銀を惜しまず競うように作られていたそうです。

琉球箏曲で使われる「長磯箏」

さらに、このような「飾り箏」の中でも、特に長い尺で作られたものは「長磯(ながいそ)」と呼ばれます(現在普通に使われているお箏が六尺=約180cmなのに対し、長磯箏は六尺三寸=約190cmの長さになります)。

長磯箏は今でも琉球箏曲の世界では目にする機会が多く、私も沖縄の舞台で何度か目にして「いいなぁ、素敵だなぁ」と憧れていたものでした。

我が家に長磯箏がやってきた!

さてこの春、ご縁に恵まれて、そんな憧れの長磯箏をお譲りいただくことができました。こちらがそのお箏です。

いつ頃作られたものだろう。そう思っていろいろと文献を調べてみたところ、我が家のお箏とそっくりな飾りの写真を見つけました。

説明書きによると、このように頭部に彫金の「玉取り竜」が付けられたものは江戸後期に作られた例が多いそうです。年代でいうと1800年代後半ですね。ということは、このお箏は100年以上前に作られたものなのかもしれません。一体、どのような方が弾いていたのでしょうね。想像が膨らみます。

長磯箏の音色

さてこの長磯箏はどんな音がするのでしょうか。きっとみなさん、気になりますよね。

そう思って、音色を動画に撮ってみました。余韻の響きがとても心地良かったので、1音、1音、残響を感じながら、通常よりもゆっくりと弾いて楽しんでみました。良かったらこちらをお聞きになってみてください。

弾きながら思ったのですが、もしかすると江戸時代のお箏は、こうして穏やかにゆったりと奏でるものだったのかもしれません。人々の感じる時間の流れは、今よりももっとずっとゆっくりだったことでしょうね。

慌ただしい今の生活ではこうした時間を過ごすのはなかなか難しいことですが、たまにはお箏で非日常の世界を遊んでみるのも楽しいものです。

■もっと知りたい■