黒い感情を引き寄せる「不安」との向き合い方・1

失敗するのが怖い、完璧じゃないとダメ…大人を臆病にする「不安沼」とは?

失敗するのが怖い、完璧じゃないとダメ…大人を臆病にする「不安沼」とは?

公開日:2025年05月10日

教えてくれたのはこの2人

やまざき あつこさん

藤沢市辻堂にある鍼灸院『鍼灸師 やまざきあつこ』院長。開業以来30年間、8万人の治療実績を持つ。中学校教員を経て鍼灸師に。プロテニスプレーヤーやプロライフセーバー、S級競輪選手などの治療にも関わる。自律神経失調症の施術に定評がある。著書に『女はいつも、どっかが痛い』(小学館)

鳥居りんこさん

とりい・りんこ 作家、教育&介護アドバイザー。2003年、『偏差値30からの中学受験合格記』(学研プラス)がベストセラーとなり注目を集める。執筆・講演活動を軸に、現在は介護や不調に悩む大人の女性たちを応援している。プレジデントオンライン、ダイヤモンド・オンラインなどのWEB媒体でコラムを連載中。

沼にハマるとやっかいな感情「不安」

「不安」は、時に呪いや妬みといった黒い感情を引き寄せる、やっかいな感情です。

病気ではないので明確な治療法はないし、周囲の理解や共感も得にくいから、沼にハマると苦しくなります。

やがて心は疲弊し、血流は悪化、体調は最悪に……。なぜなら、心と体は一体だからです。

不安や黒い感情に悩む、さまざまな女性たちの事例を通して、自分の中にも彼女たちと同じような「考え方のクセ」がないかを見直していきましょう。

不安沼1:過去の失敗・失態がトラウマ化して未来が怖い

朱美さん(50歳)は、旅先で体調を崩す、大切な行事の日に限って下痢をする......など、外出時に不調を起こしやすいことで悩んでいました。

「友達と日帰り旅行の予定があるのですが、楽しみたい気持ちより『また体調が悪くなって、迷惑をかけたらどうしよう』という不安の方が大きくて……。その日が近付いてくるのが怖いんです(涙目)」(朱美さん)

朱美さんによると、この現象は40代後半から増えてきたそう。女性は月経があるのでホルモンバランスが崩れやすい上、更年期を迎えるに従い、体の不調が増える傾向にあります。大病ではなくても、体の不調はメンタルにダイレクトに響くもの。だから余計に、自信を失いやすいのです。

また、体調も含めた未来のことを心配してしまう裏には、必ず「過去の学習」があります。過去に嫌だと思った出来事、あるいは失態をおかしたという記憶は、不意打ちのように一瞬で蘇り、自律神経を攻撃します。攻撃を認知した神経は緊張し、心は危険回避のために、逆にその記憶に集中してしまうのです。

集中することでうまく逃れられればいいのですが、得てして不安が的中してしまうこともあるでしょう。しかし、同じことが繰り返されると、その出来事が「トラウマ化」してしまう危険性が出てきます。これが問題なのです。

脱出法:意識の切り替えで「トラウマ化」を防ぐ

記憶を「トラウマ化」させないためには、ネガティブな意識に怯えるのではなく、別のエネルギーで打ち負かす方法が効果的です。

例えば、試合中のプロテニスプレーヤーが自分のミスに対して、大声を出しているシーンを思い浮かべてみてください。これは、大声を出すことでイライラを吐き出し、ミスに対するマイナス感情を制御して、次の一球に集中しようとしているため。失敗の記憶を即座に消し去る「起爆剤」が大声なのです。

しかし、人間の体は危険を察知しただけで固まってしまうもの。意図的に意識を変えるには、日頃から「切り替え」の練習をしておくとよいでしょう。

人間は、脳内で2つの物事を同時に考えることができません。だから朱美さんのように「また、体調が悪くなるかも……」と不安がよぎっても、素早く他のことに集中すれば、先に考えていたことは脳から押し出されます。

体を動かすなら、走る、踊る、大声で歌うなど。また、仕事に集中する、数独やジグソーパズルに熱中するなど、脳内に「心配」を入れない工夫もおすすめです。最も大切なのは、心配な出来事にいいイメージを持つことと、「なってもなんとかなるし、そうはならない!」と強く念じることです。

誰だって人生は失態の連続です。だからといって過去の失敗に呑み込まれる生き方はもったいない。トラウマの種は毎日発芽しますが、それを大事に育てる必要はありません。

後日、来院した朱美さんは笑顔でした。旅先でランチをおいしそうに食べる姿をイメトレしたことが役立ち、プチ旅を楽しむことができたそうです。

不安沼2:完璧主義で「100かゼロか」思考にとらわれてしまう

蘭さん(50代)は長年、白内障による不調に苦しんでいました。医師から手術を勧められても、「万が一、失敗して失明したらどうしよう?」という怖さが勝ってしまい、決断できずにいたようです。

そんな蘭さんの気持ちを変えたのは、主治医の言葉でした。

「あなたは今、10段階中、3ほどしかクリアに見えていないはずです。しかし、手術をすれば、少なくとも6か7ほどには視界良好になるでしょう。

完璧を追わなくとも、今より生活レベルが上がるなら、十分幸せになるんじゃないですか?0になるリスクに怯えるより、『これを乗り越えたら、明るい未来がやってくる』という方向に考えてみませんか」

恐怖を乗り越えて手術に踏み切った結果、蘭さんの目は10段階中、8まで見えるようになったそうです。そんな彼女がこう言いました。

「あつこ先生、私、完璧主義者のうえに融通がきかない性格だったんですね……。目のこと以外でも常に、『ゼロはあり得ない、100じゃないと嫌だ!』と思うことが多かった気がします。

けど、1でも2でも前進するなら、そのありがたみを感じる方が、絶対に幸せになるよなって今頃わかったんです」(蘭さん)

生きている以上、軽い重いはあるものの“不調との付き合い”は続くといっても過言ではありません。そんな中でも、不調との折り合いを付けるのが「うまい人」と「下手な人」がいます。わかりやすくいうと、同じレベルの不調でも、「生活レベルに支障がないくらいの早期回復傾向にある人」と、「いつまで経っても本人のつらさが軽減しない人」がいるのです。

両者の違いは、「思考の柔軟性」の差にあると私は思っています。

脱出法:物事を柔軟にとらえることは幸せに生きる智恵

当院には「不調のデパート」というほどに、たくさんの体の不具合を訴える方が来院されます。このタイプの患者さんは、ドクターに「不定愁訴」と診断されているケースが多いです。

不定愁訴とは、病変は見られないのに「漠然とした体の痛みや不調」を訴える患者さんへの説明に使われる診断名です。大抵の場合はストレス過多。疲れ過ぎて、心と体が悲鳴を上げているということですね。

治療では、体の血流を促し、酸素を脳にたっぷりと入れる方法が有効です。しかし、体の不調は心の不調でもあるので、心も同時に整えていかないと、なかなか改善に至りません。それゆえ、患者さんには「夜の1時までにはベッドに入ってね」とか「こんな考え方もありますよ」など、その方に合ったアドバイスを申し上げることがあります。

ところが、素直に聞いてくださる方と、そうではない方に分かれるんです。もちろん、アドバイスを聞く・聞かないは、その方の自由です。しかし、不調が改善しやすいのは間違いなく「そうなんですね」と一旦、受け止める人です。

心が頑なな人は、不調が長引きやすい傾向にあります。なぜなら、自分のやり方に固執する、思考がとても頑固という人は、「他者の意見を聞く心の余白がない」場合があるからです。並行して「100かゼロか」思考にとらわれているケースも少なくありません。

「今すぐ、100%の体調にしたい!」ばかりにこだわると、回復は遅れます。物事を柔軟にとらえ、不調とうまく折り合いを付けていくのも暮らしの智恵というものです。

そのためには「完璧じゃない自分」を許し、「痛みや不安」ばかりにフォーカスしない考え方が大切です。

今の体調が10段階中の2やも3でも、「少しでも良くなればいいかな」「心身が穏やかならば喜ばしい」と考える。その思考が快癒への小さな一歩になるでしょう。

【実践!】不安沼から抜け出すセルフケア「見るから聴くへ変えてみる」

人は日常生活において、視覚から8割以上の情報を得ているそうです。

そのため、長時間スマホやPC、タブレットの画面を見続けると目やその周辺の血流が悪くなる上、あふれる情報量に脳の処理機能が追い付きません。だから、脳がダメージを受け、体全体が疲れ切ってしまうのです。

対策は、視覚から得る情報量を意識して減らすしかありません。例えば、動画の視聴をオーディブルのような「聴く読書」に変えてみるのです。ポッドキャストやラジオのような音声番組を楽しむのも良いですね。

現代人は、全くの無音の中では孤独を感じやすいもの。「一人ではない」安心感を得るため、聴覚に頼るのは悪い方法ではありません。

耳からの心地良い刺激は自律神経に作用し、好影響を与えます。1日の始まりに元気をもたらしたり、眠りにつく前に気持ちを落ち着かせたりする効果が期待できますよ。

次回は、真面目過ぎて「こうあるべき!」「私がやらねば!」というストレスから黒い感情にとらわれてしまった、働く女性2人のエピソードをお話します。

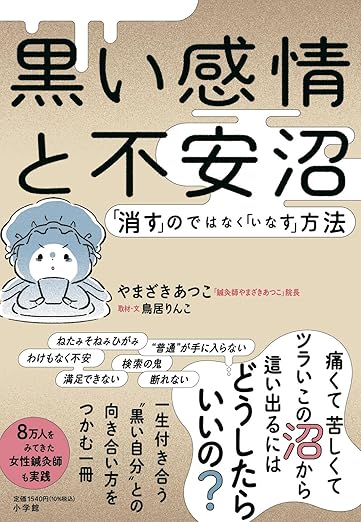

※本記事は『黒い感情と不安沼: 「消す」のではなく「いなす」方法』(小学館刊)より一部抜粋して構成しています。

「黒い感情を引き寄せる「不安」との向き合い方」をもっと読む

#1:失敗するのが怖い、…大人を臆病にする「不安沼」とは?

#2:いい人疲れで限界寸前!!「ストレス沼」の抜け出し方

#3:自分の役割、過去の記憶…心を縛る思い込みを解く方法

もっと詳しく知りたい人は、やまざきさんの書籍をチェック!

『黒い感情と不安沼: 「消す」のではなく「いなす」方法』(小学館刊)

「妬み嫉み僻みが止まらない」「わけもなく不安が募る」「SNS検索をやめられない」「『普通の幸せ』が手に入らなくて落ち込む」――。「黒い自分」との向き合い方や、痛くて苦しくてツラい「不安の沼」から這い出る方法が分かる一冊。女性鍼灸師のやまざきあつこさんが8万人におよぶセッションを通じて導きだした、「薬や医療に頼らずに、沼から這い出る方法」のヒントを伝えます。