後々のトラブルを避けるために

離婚前に知っておきたい事前の準備と手続き

離婚前に知っておきたい事前の準備と手続き

更新日:2022年03月16日

公開日:2021年08月14日

離婚の種類(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)と進め方

離婚そのものは、離婚届を役所に提出することで成立しますが、そこに至るための離婚の手続き・方法には、主に以下の3つの方法があります。それぞれ簡単に紹介します。

- 協議離婚

夫婦間の話し合いで離婚を成立させる方法です。全体の9割が協議離婚となっています。 - 調停離婚

夫婦間の話し合いで離婚に合意できない場合に、家庭裁判所に調停の申立てをして、調停委員を介して、話し合いをしながら離婚を成立させる方法です。 - 裁判離婚

協議、調停を経ても合意ができない場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して、離婚を求める方法です。離婚を認める判決が出れば合意が無くても離婚が成立するため、訴訟の提起には下記の民法に定められた離婚原因(民法770条1項より抜粋)が必要です。

■裁判上の離婚原因

- 配偶者に不貞な行為があったとき。

- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

届けを出す前にするべき、離婚の準備

離婚の理由は人それぞれですが、実際に離婚を行動に移すまでには、考えなければならないこと、やらなければならないことがたくさんあります。また、離婚後でないとできないこともあります。

ここではまず、協議離婚の場合に必要となる準備や手続きなどの全体の流れを説明し、一つひとつの手続きについては後述していきます。

なお、自治体によっては役所に「離婚したときの手続き」などを案内しているところもあります。「離婚 手続き 自治体名」などで検索をし、居住地の自治体が案内するページがあれば参考にしましょう。

<協議離婚の大まかな流れ>

- 離婚後の生活をイメージする

- 離婚したい旨を伝える

- 財産分与などの詳細を取り決める

- 離婚届を提出する

- 各種手続きをする

離婚後の生活をイメージする

離婚を切り出す前に、離婚後はどこに住み、どのように生計を立てていくのかを具体的にイメージしておきます。

仕事を見つけ、生計の目途が付いてから離婚を切り出す人も多いです。その後、自分が家を出る場合は、次に住む場所も探さなければなりません。職場に通いやすい場所の家賃相場などを調べておくと、離婚へと動き出したときの家探しが楽になります。

離婚したい旨を伝える

離婚をするにあたり、大切になるのは双方の合意です。自分としては離婚に相当する理由があり、長年考えていたことであっても、相手にとっては初めて知る気持ちかもしれません。

一度でも離婚を切り出してしまえば、それ以前の関係性に戻ることは難しいため、夫婦間でのすれ違いを互いに認識しているのかといった点を把握し、どのように離婚を切り出すのかを考えていきましょう。

財産分与などの詳細を取り決める

離婚を切り出し、双方が合意をしたら、財産分与などの条件面の話し合いが必要です。離婚後では相手が話し合いに応じてくれないといった事例は多く、この協議をしないままに離婚をしてしまうと後から条件面で折り合いをつけることが非常に困難になる可能性があります。なお、財産分与については、離婚成立後2年間、請求することは可能です。。

離婚届を提出後の各種手続き

離婚成立後、名前や住所が変わる場合は各種手続きや名義の変更が発生します。これは離婚後でないとできないものですが、早めに対応しないと不便ですので、事前にしっかりとリスト化しておきましょう。

また、配偶者の扶養に入っている人は、健康保険を切り替える際に必要な書類など、配偶者の会社から書類をもらわなければならないことがあります。

事前準備 ~離婚内容の取り決め(協議)~

離婚そのものに双方の合意が得られたら、最低限でも未成年の子どもがいる場合の親権者と養育費・財産分与について取り決めをしておきます。

財産分与

財産分与の対象となるのは、結婚後に2人で築いた財産です。預貯金・不動産・株式などの有価証券、自動車・美術品や宝飾品、家具・退職金などがあたります。結婚前の預貯金や、個人で相続した遺産などは対象となりません。

家などの不動産については、慎重な話し合いが必要です。特に、共有名義の場合や、ローン残高がある場合などは、手続きや取り決めなければならないことが増えていきます。ローンが残っている場合は、名義の変更にも住宅ローンの債権者である銀行などの承諾が必要なことから、売却も含め検討を重ねましょう。

子どもに関する取り決め

離婚届には「未成年の子の氏名」を記入する欄があり、未成年の子どもがいる場合は親権者の指定がないと受理されません。親権者をどちらにするのかを決めておく必要があります。

なお、2018年6月13日に改正民法が成立し、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

この時点で子どもが18歳以上であれば、親権者を記載しなくとも離婚届は受理されますが、子どもが高校在籍中や大学などに進学予定の場合は、教育費などの金銭面について取り決めておくと良いでしょう。

生命保険・損害保険の確認

生命保険や損害保険には、「契約者」「被保険者」「受取人」の三者が関係します。多くの場合、「契約者」と「被保険者」は同じですが、別々の場合もありますので契約内容を確認しておきます。

契約者が配偶者、被保険者が自分など、この2つが異なっている場合は、契約者を切り替えて保険を継続できるのかを保険会社に確認し、継続か解約かを決めます。

生命保険の解約の場合は、結婚後の加入なら解約返戻金が共有財産となるため財産分与の対象です。契約期間によっては返戻金が少なくなることもあるため、それらも含めて損をしない方法を選びましょう。

なお、独身時から加入していた生命保険の受取人を、結婚時に配偶者にした場合は、子どもや親族に変更しておきましょう。

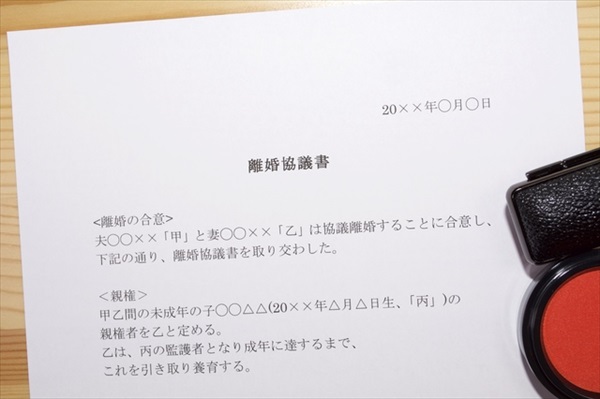

事前準備 ~離婚協議書の作成~

話し合いで決めた財産分与やその他の取り決めなどは、文書として残しておくと後々のトラブル回避に役立ちます。文書の残し方について見ていきましょう。

離婚協議書

離婚協議書はどのような内容で作成しても構いません。記載内容も法律上無効な内容でない限り、互いに取り決めた内容が記載されていれば問題ありません。

よりしっかりとしたものを作成したいのであれば、弁護士または行政書士に依頼します。

弁護士の場合は、協議内容の相談や配偶者との交渉を依頼することも可能ですが、その分費用がかかります。

行政書士は、交渉は行うことはできず、協議書の作成のみ可能とされており、費用は弁護士よりも安価に抑えることができますが、協議書の内容に争いがある場合には最終的な解決ができないため注意が必要です。

公正証書

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます。

作成には手数料がかかりますが、公の書類としての証明力や強制執行力があるため、子どもの養育費など離婚後も金銭面での関係が続く場合や、慰謝料がある場合に作成しておくと良いでしょう。不払いが起きた場合に、公正証書があればそれをもとに強制執行が可能となります。

事前確認 ~離婚時の年金分割について~

年金分割とは、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

注意すべき点は、分割の割合が決まっていても請求の手続をしないと年金は分割されないので、年金事務所または年金相談センターに「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出する必要があります。また、年金分割の手続きは、原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。

請求時に記載する「年金分割のための情報提供請求書」には正確な加入期間が必要なため、配偶者や自分の年金加入状況を事前に調べておきましょう。

実際には、自身が厚生年金に加入していた期間があるなど、個々によって事情が異なります。詳細は、年金事務所に問い合わせて、最新の情報とともに確認してください。

離婚届の提出

協議離婚において、財産分与など必要なことが決まったら、必要事項を記入して本人が自筆署名・捺印(夫婦別々の印鑑)した離婚届を、本籍地・住所地・所在地のいずれかの役所に提出します。

このときに、役所によっては即日で「離婚届受理証明書(または受理証明書)」を発行してくれるところもあります。離婚後、国民健康保険に加入する場合は、この証明書が必要になりますので、発行してもらっておくと良いでしょう。

また、すでに次に住む住所が決まっている場合は、住所の変更手続きも行います。市区町村が変わる場合は転居届・転入届の手続きをして、新しい住所で住民票を入手する準備をします。

なお、未成年の子どもがいる場合、離婚届の提出だけでは子どもの戸籍は変わらないため、戸籍を替えたい場合は別途手続きが必要となります。詳しくは役所に確認をしましょう。

■届け出に必要な書類

- 離婚届

- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

- 戸籍謄本(届出する役所が本籍地以外の場合)

※市区町村の役所によって印鑑が必要な場合もありますので、詳しくは提出する予定の役所に確認してください。

離婚後 ~社会保険関連~

離婚届を提出後、できるだけ早く手続きをしておきたいのがマイナンバー・健康保険・国民年金の手続きです。

マイナンバー(券面記載事項変更届)

氏名や住所が変わる場合は、役所にマイナンバーの券面記載事項変更届の提出が必要です。離婚届を提出した同日に行うことができます。

健康保険

配偶者の健康保険の扶養に入っていた場合、離婚後は国民健康保険に加入する必要があります。働いている場合は会社の健康保険に加入できるか、事前に会社の人事に問い合わせを。

どちらにしても新しく加入するには、以前加入していた健康保険の資格が無くなったことを証明する「健康保険資格喪失証明書」が必要です。取得には日数がかかりますので、早めに確認しましょう。

国民年金

まだ年金を受給しておらず、配偶者の厚生年金の扶養に入っていた場合、離婚後は国民年金に加入する必要があります。

働いている場合は勤め先の厚生年金に加入できるか、問い合わせましょう。加入できる場合は、役所での手続きは必要ありません。年金を受給している人は、年金事務所へ10日以内に届け出ます。

どちらの場合も、マイナンバーと年金が紐づけされている場合は、年金自体の変更届は原則不要となります。紐づけがされているかどうかなど、一度、最寄りの年金事務所へ確認してみましょう。

離婚後 ~名義変更関係~

離婚により氏名や住所が変わる場合は、さまざまな名義の変更が必要です。下記に挙げたものは一例であり、それぞれに必要な書類などが異なるので、詳細は各種機関に問い合わせて確認しましょう。

なお、本人確認書類として活用できる運転免許証やパスポートなどは、できるだけ早く手続きをしておきましょう。

■変更手続きが必要なもの(一例)

- 運転免許証

- パスポート

- 銀行口座

- クレジットカード

- 携帯電話

- 印鑑登録

- 飼い犬など申請が必要なペットの登録事項

離婚を迷っている人も、決めた人も、実際に動き出す前に具体的な手続きや流れを知ることで、離婚後の生活がイメージしやすくなるでしょう。また、離婚後では話が進まないこともあるので、離婚前に必要なことを準備して、双方がスムーズに新しい一歩を踏み出せるようにしましょう。

監修者プロフィール(法律部分):山下環さん(山下環法律事務所所長)

やました・たまき 弁護士(山下環法律事務所所長)。平成11年、旧司法試験合格(東京弁護士会所属)。離婚カウンセラー(日本家族問題相談連盟認定)。平成28年~令和2年、東京地方裁判所 民事調停官。離婚問題に詳しい弁護士として、NHK「あさイチ」に出演。茶道裏千家準教授。

■もっと知りたい■