セカンドライフを悔いなく過ごすための

離婚協議書をつくる前に知っておきたい9のポイント

離婚協議書をつくる前に知っておきたい9のポイント

更新日:2022年05月20日

公開日:2021年08月30日

離婚届けを出す前の2つのポイント

離婚届を出すことで離婚自体は成立しますが、その前後には考えておきたいこと、やらなければならないことを始め、さまざまな準備・手続きがあります。

ここでは、自分から離婚を切り出す場合の、事前にやっておきたいポイントを紹介します。

離婚までの流れをシミュレーションする

まずは、離婚の意思がかたまり、配偶者に離婚を切り出す前に、離婚後の生活をイメージしてみましょう。どのように生計を立てるのか、住む場所はどうするのか。具体的なイメージを立てることで、やるべきことが見えてきます。

例えば、配偶者の扶養に入っているのであれば、離婚後、生活していけるだけの収入を得る手段を考えなければなりません。家を出るのであれば、実家や勤務先に近い場所といった条件を決め、事前に希望するエリアの家賃相場を調べておけば、ライフプランが立てやすくなります。

離婚の合意がとれても、すぐに離婚届を提出するのは得策ではありません。離婚時には婚姻期間中に築いた財産を清算する必要があり、どのようにそれらの財産を分けるか、財産分与について話し合う必要があるからです。

財産分与は互いに請求できる権利であり、離婚後の生活に大きな影響を与えますので、納得のいく形で進めたいものです。財産分与の請求は法律により離婚後2年以内に定められているのですが、離婚後は相手が話し合いに応じてくれない場合もあるため、なるべく離婚前に決めておきましょう。

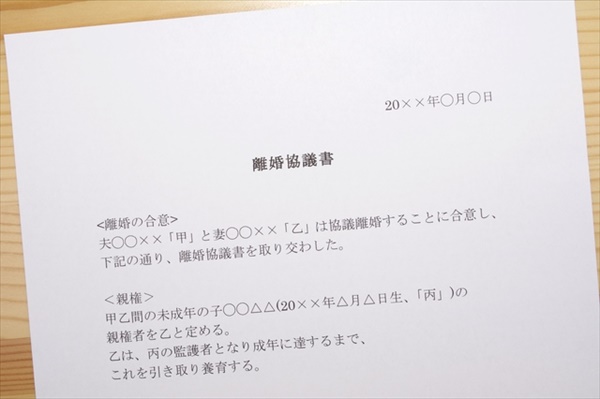

このほか、未成年の子どもがいる場合の親権など、決めておきたいことは多くあります。そこで、話し合った内容を記載した「離婚協議書」を作成することが賢明です。この「離婚協議書」を作成し、双方の合意がとれたところで、離婚届を提出しましょう。

「離婚協議書」に記載したい項目のポイント

離婚前に作成しておきたい「離婚協議書」。お互いの同意によって成立する離婚とそれに関する互いの覚書となりますので、作成の様式などに正式・公式なものはありません。

ネットで「離婚協議書 サンプル」「離婚協議書 書き方」などで検索をすると関連情報がたくさん出てくるので、自分たちの状況に合ったものを参考にしつつ、話し合う内容を考えておきましょう。

ここでは、一般的な項目をピックアップしたので、参考にしてみてください。

【全般について】

- 離婚に合意した旨

- 公正証書にするか、しないか

- 清算条項

【財産分与以外の金銭関連】

- 年金分割

- 慰謝料

【財産分与関連】

- 預貯金

- 不動産

- 退職金

- 各種保険

- その他(車・株式・債券・動産など)

【子どもに関して】

- 親権者の指定

- 養育費

- 学費について

- 子どもとの面会交流権について

離婚協議書を作るための3つのポイント

「離婚協議書」については、私人(個人)が作成する私文書と、私人からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する「公正証書(離婚給付等契約公正証書)」があります。どちらも離婚に関する文書になりますが、協議した内容を「公正証書」にすることで、高い証明力等を有することができます。

離婚協議書(私文書)と公正証書の違い

「離婚協議書」は2人で話し合った内容を記載した契約書です。法的効力があり、慰謝料や財産分与、子どもの養育費や学費などで支払いの義務がある人(債務者)の支払いの遅延や不払いといった不履行が起きたときに、受け取る人(債権者)は契約書の内容を履行するよう求めることができます。

しかし、あくまでも「求めることができる」だけであり、相手の財産を差し押さえるなどして強制的に支払ってもらうためには、裁判を起こして勝訴の確定判決などを得ることが必要となります。

一方で、「公正証書」は、法務大臣に任命された公証人が作成する文書で、公文書となります。証明力や執行力があるため、契約内容の不履行が起きたときに強制的な執行を可能とする文言を入れておくことで、財産の差し押さえなどを行うことができます。

なお、公正証書を作成するには夫婦2人で公証役場に赴く必要があります(下記に記載するように弁護士に依頼した場合は本人が行かずに作成することが可能です)。手間や費用がかかりますが、金銭面、特に養育費や住宅ローンに関することなど、高額だったり支払いが長期に渡ったりする場合は作成しておくと良いでしょう。

弁護士に頼む?行政書士に頼む?

夫婦ごとに事情が異なるため、「離婚協議書」には前述した基本的な内容をもとに、それぞれが必要と思われるものを追加したり、省いたりして作成していきます。とはいえ、初めてのことであれば、見落としてしまうこともあるかもしれません。

離婚後に変更したいことや見落としたことが出てきても、相手の同意を得られるかはわかりません。できる限りしっかりしたものを作りたい人は、離婚案件を多く扱っている行政書士や弁護士に依頼をすると良いでしょう。

■行政書士に依頼する場合

行政書士に依頼すると一般的に弁護士よりも費用は安くなりますが、法廷に立ったり、依頼者の代わりに代理交渉をしたりできないため、基本的には法律的な面を含めた書類作成などのサポートのみと考えましょう。

サービス内容には差があり、用意した原案を整えてくれる場合から、自分たちの状況に合わせた原案作成などからサポートしてくれる場合まであります。費用と作業内容を比較しながらネットなどで探してみましょう。

■弁護士に依頼する場合

対して弁護士は、依頼者の代わりに相手と交渉ができるので、配偶者と財産分与や親権といった条件面が折り合わず、協議が難航している場合などに力強いサポートとなります。

ただし、弁護士によって考え方や方針はさまざま。同じ案件でも、依頼者が有利と考える弁護士もいれば、不利だと考える弁護士もいます。加えて相性などもあるので、自分が信頼できる弁護士に会うために何人かに相談することがおすすめです。

各地の弁護士会が行っている法律相談や、無料相談を行っている弁護士事務所、国が設立した「法テラス」という総合案内所などがありますので、最初はそういったところで相談するのも一つの方法です。

費用に関しては、離婚の合意に至る場合の事例が、日本弁護士連合会が発行する「市民のための弁護士報酬の目安」という冊子があり、サイトでも公開されていますので、弁護士報酬の参考にしてみてください。

事前に資産などをリスト化しておこう

「離婚協議書」を作成するメリットとして、財産分与などの金銭面の条件を明確にできる点があります。協議を始めるにあたっては、自分たち夫婦にどれだけの資産があるのかを明確にしておくことが必須です。

預貯金額はもちろんですが、負の資産にあたる車や住宅などのローン残高も調べておきます。また、結婚後に加入した生命保険(返戻金)も財産分与の対象となりますので、加入内容を確認しておきましょう。

離婚協議書作成で知っておきたい4つのポイント

実際に細かく協議していくにあたって、知っておいたほうが良いポイントを4つ紹介します。

婚姻前の貯蓄や遺産などは対象外

離婚時の財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に築いた共有財産となります。独身時代に築いた財産や、相続によって受け取った遺産は個人のものとなるため、財産分与の対象にはなりません。年金や退職金、保険に関しても、結婚前の期間に関しては対象外となります。

例えば、年金や保険料を30年間支払っていた場合でも、結婚前に支払っていた期間が10年ある場合は、残りの20年分のみが対象となります。

なお、相続した遺産は共有財産ではありませんが、配偶者の協力や貢献によって価値が高まったり、維持されたりしていた場合には、財産分与の対象となることもあります。

財産分与は原則2分の1

離婚時の財産分与は、原則2分の1となります。専業主婦・主夫は、結婚生活や財産を支えるための貢献をしているという考えから、どちらか一方の収入がない場合でも2分の1で財産分与を行います。

これは共働きの場合でも変わりません。互いの財産を開示して、そのうえで2分の1にします。しかし、片方が浪費をして著しく預貯金額が少ない場合や、医者や士業など本人の特殊な資格や才能によって高額な所得を得ている場合などは、割合が考慮されることがあります。

将来の退職金も財産分与の対象となり得る

退職金は、給与の後払い的性質があるため、婚姻期間中に形成された財産として、財産分与の対象となり得ます。退職金を受け取るタイミングや直後であれば、対象となり得る金額の金額を2分の1にします。もし、退職金を受け取るまでには数年以上あるといった場合でも協議は可能です。

金額の算出方法はいろいろありますが、婚姻期間の年数が基本となることを考慮した上で、退職金の予定額などは当事者間で決めることができます。

ただし、将来の退職金は会社の倒産や解雇などの可能性がゼロではない以上、不確かな部分があります。また、退職後に清算をする場合でも、支払いを渋るケースもあります。そのため退職金に関係する項目がある場合は、公正証書を作成することをおすすめします。

清算条項の記載を忘れずに

離婚前に決めておきたい各種項目の内容が決まったら、それらを記載した離婚協議書を清書・作成します。このときに忘れてはいけないのが「清算条項」です。

「清算条項」は離婚協議書に限らず、示談や和解などの際に記載される一般的な条項の一つで、離婚協議書に記載された内容をもって、この件についての債務・債権は今後発生しないことを確認するための項目です。

この項目がないと、離婚後も再請求が発生する可能性があるため、必ず記載しておく必要があります。

なお、「清算条項」の記載があっても、養育費など子どもの権利として法的に決められたものについては、見直しを求める裁判で支払うことを認めた審判例もあります。

そのほか、財産分与や年金分割、慰謝料など、個別の状況によっては見直しできる可能性はゼロではありませんが、離婚の協議中よりも費用や期間がかかることがほとんどですので、協議漏れ・記載漏れがないよう慎重に各項目について検討していきましょう。

「離婚協議書」は、夫婦の実態に合わせて臨機応変に作っていくものです。それだけに、話し合うべき内容にも「これでいいの?」という不安が出てくるでしょう。事前に下調べをした上で疑問や質問は専門家の意見を聞きながら、記載漏れのないようにしたいものです。

監修者プロフィール(法律部分):山下環さん(山下環法律事務所所長)

やました・たまき 弁護士(山下環法律事務所所長)。平成11年、旧司法試験合格(東京弁護士会所属)。離婚カウンセラー(日本家族問題相談連盟認定)。平成28年~令和2年、東京地方裁判所 民事調停官。離婚問題に詳しい弁護士として、NHK「あさイチ」に出演。茶道裏千家準教授。

■もっと知りたい■