膀胱炎は日常生活を見直すことで予防できる!

女性に多い膀胱炎の症状と原因、治し方や予防法も解説

女性に多い膀胱炎の症状と原因、治し方や予防法も解説

更新日:2025年10月01日

公開日:2020年10月20日

頻尿、残尿感、排尿時の痛み…その症状、膀胱炎かも

膀胱炎とは、尿を溜める役割を持つ膀胱が炎症を起こす病気です。大腸や直腸などにある腸内細菌が尿道から膀胱の中にまで入り込み、増殖することによって発症するケースが大半といわれています。

特に女性は男性に比べて尿道が短く4cm程度しかないため、細菌が膀胱に入り込みやすいので、女性がかかりやすい病気です。トイレに行くのを我慢したり、ストレスや疲れで体の抵抗力が落ちていたりすると膀胱炎を誘発しやすいといわれます。また、排便、妊娠、性交渉なども細菌を入りやすくする一因になるようです。

さらに女性ホルモンが減少する閉経後は、細菌の増殖を抑える膣内の常在菌が減るため、膀胱炎を繰り返しやすいとも。50代以上の女性は要注意です。

膀胱炎の主な症状としては、

- 排尿の回数が多くなること

- 排尿時の不快感や排尿後の痛み

- 残尿感

- 尿の回数が増える

- 尿の濁り

- 血尿やニオイ

などです。

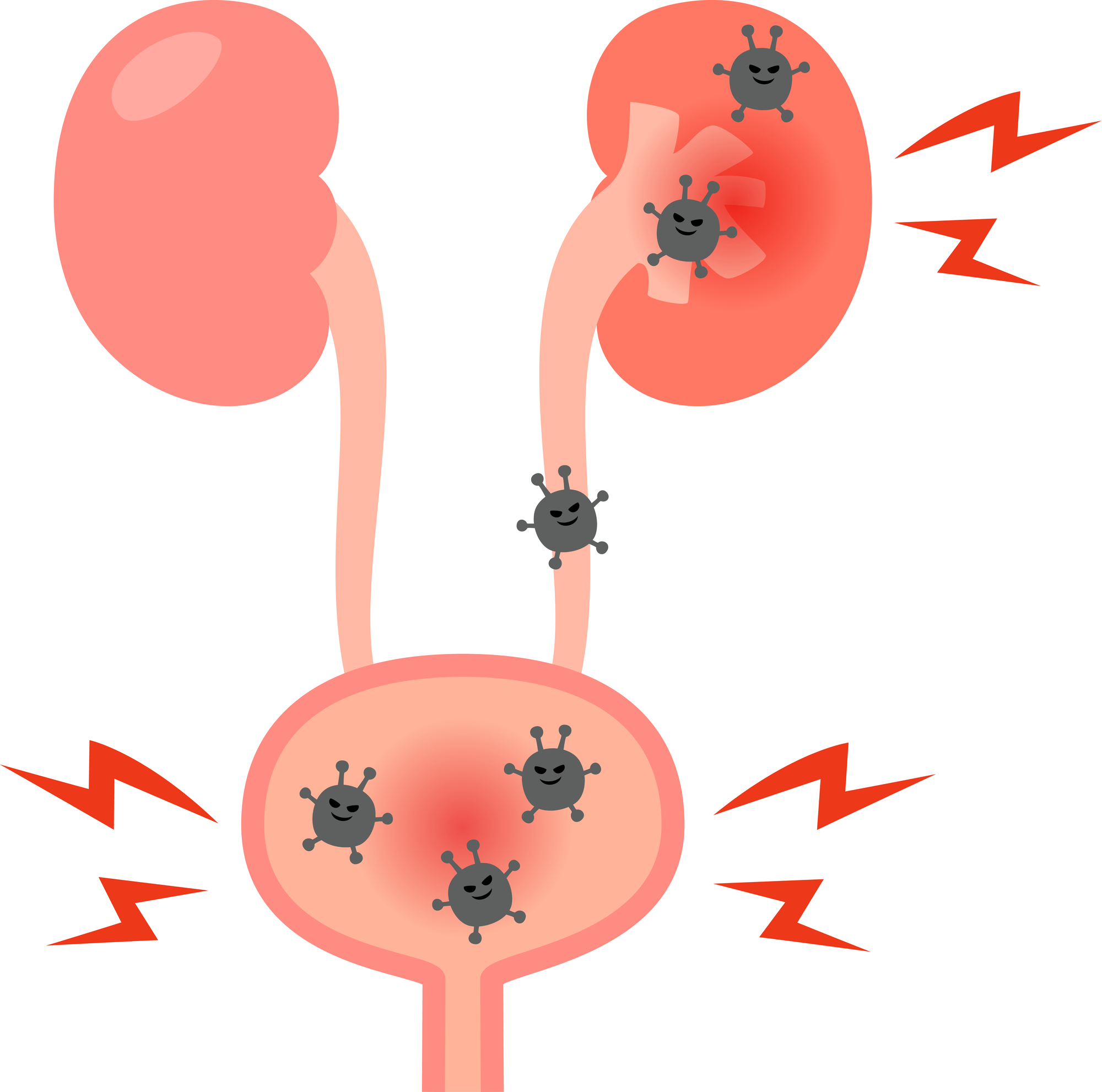

もし、発熱や腰痛も加わっているとしたら、それは細菌が腎盂にまで到達してしまい、腎盂腎炎(じんうじんえん)を発症している可能性が高いです。すぐに病院を受診してください。

膀胱炎の種類とその原因

膀胱炎には主に4種類あります。それぞれ特徴的な症状を持っており、さまざまな原因が考えらえます。

膀胱炎の種類1:急性(単純性)膀胱炎

急性(単純性)膀胱炎は、尿道に異常がない人や持病のない人が発症する膀胱炎です。女性がかかる膀胱炎のほとんどは、この急性(単純性)膀胱炎です。症状としては、頻尿や残尿感などが挙げられます。性的活動期(10~50歳代)の女性が起こしやすく、冷えや月経、尿意を我慢することなどが原因とされています。また、便秘、性交渉、妊娠もこの病気を誘因することがあります。

膀胱炎の種類2:複雑性膀胱炎

複雑性膀胱炎は、がんや糖尿病、尿管結石といった基礎疾患を持つ人に起こす膀胱炎です。複雑性膀胱炎は、それらの基礎疾患を除去しなければ完治は難しいともいわれています。

膀胱炎の種類3:出血性膀胱炎

排尿時に出血(血尿)が起こる出血性膀胱炎。その原因として、ウイルス感染や薬の副作用、放射線治療の影響などが挙げられます。血尿以外にも、排尿時の痛み、頻尿や残尿感などの症状を伴い、重症化すると尿道をふさぐほどの血の塊ができてしまうこともあるため、最終的に手術を施す場合があるとされています。

膀胱炎の種類4:間質性膀胱炎

膀胱に原因不明の炎症が起こる間質性膀胱炎は、いまだに根本的な治療方法が見つからない、難治性の膀胱炎とされています。症状を訴える患者の約90%が女性といわれています。この病気になると、膀胱に少し尿が溜まるだけでも下腹部に激しい痛みを感じ、排尿すると痛みが治まるという状態が続きます。

膀胱炎の一般的な治療薬と治療方法とは

「膀胱炎かな?」という自覚症状があっても、出血や激しい痛みなどがなければ、薬を飲まなくても自然治癒する可能性はあります。しっかりと水分を摂取する、トイレを我慢しないなど、正しい対処法を行うように心掛けてください。ただし、免疫力が低下する持病を患う人、血尿や排尿痛がある人などは、早急に病院での診察を受けるべきです。

病院で診察を受けるなら、泌尿器科か内科、あるいは婦人科を受診しましょう。

で、病院で膀胱炎と診断された場合、どういった治療を受けることになるのでしょうか?

膀胱炎の治療法1:抗生物質の投薬が一般的

膀胱炎の多くは、細菌感染から起こるものです。そのため、滅菌する抗生物質を使うことが一般的となっています。多くの場合、飲み薬の抗生剤を処方されます。飲み始めて3日から1週間ほどで症状が改善するようです。治療が早いほど治りも早くなるでしょう。効果が不十分な場合、抗生物質の種類を変えることもあります。

膀胱炎の治療法2:漢方薬の使用

抗生剤服用後も症状の改善が見られない場合、漢方薬を使うこともあります。猪苓湯(ちょれいとう)や五淋散(ごりんさん)、竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)など、膀胱炎治療に作用するとされる漢方薬が、患者の症状や体質に合わせて処方されることが多いようです。

膀胱炎の治療法3:症状が重い場合は手術も

出血性膀胱炎や間質性膀胱炎が重症化し、抗生物質や漢方薬といった薬での治療が難しい場合、手術を行うこともあります。簡単な止血から尿道カテーテルを使った膀胱洗浄、出血の多いときは、内視鏡手術が一般的です。また、間質性膀胱炎で、ハンナ病変を認めるケースは病変部分を電気焼灼する手術などがあります。

膀胱炎が治るまでに気を付けたいこと

抗生物質や漢方薬などでの治療中であっても、膀胱炎が治るまでに気を付けたいポイントをいくつかご紹介します。以下の点に注意しながら日常生活を過ごしましょう。

気を付けたいこと1:しっかり水分補給

排尿時に膀胱内の菌を体の外に出しやすくするため、しっかりと水分補給をしましょう。体や内臓が冷えないよう、常温の水を飲むといいでしょう。

気を付けたいこと2:排尿を我慢しない

排尿を我慢してはいけません。排尿を我慢して膀胱内に尿を溜めてくと、膀胱内の菌が繁殖しやすくなり、病気の改善を妨げてしまう可能性があります。

気を付けたいこと3:下半身を冷やさないようにする

体を冷やさないように注意しましょう。特に腹部や腰回りなどの下半身は、できるだけ温めてください。

気を付けたいこと4:清潔にする

常に清潔でいられるよう、毎日入浴をすすめます。女性は、下着や生理用品などをこまめに交換しましょう。特に、排尿・排便後は前から後ろに拭くようにすると、大腸菌の感染の予防になります。

気を付けたいこと5:性行為は控える

膀胱炎の改善が見られるまで、なるべく性行為は控えた方がいいでしょう。性行為に及んだ場合、必ず行為後に排尿してください。

膀胱炎になりやすい人の4つの特徴

また、膀胱炎になりやすい人には以下のような特徴があります。これらの特徴には、免疫力の低下という共通点が見られます。

膀胱炎になりやすい人の特徴1:疲れている人

膀胱炎になりやすい人の特徴として、疲れている人が挙げられます。体が疲れていると免疫力が低下しまい、自己防衛能力の働きも鈍くなり、膀胱内に侵入した菌の増殖を食い止められない可能性もあります。

膀胱炎になりやすい人の特徴2:冷えやすい人

体力や免疫力の低下につながる体の冷え。膀胱は冷えに弱いため、体が冷えやすい人は膀胱炎になりやすいといわれています。

膀胱炎になりやすい人の特徴3:無理なダイエットをしている人

無理なダイエットをしている人は、どうしても栄養不足になりがちです。栄養不足は、体力や免疫力を弱らせるため、膀胱炎を誘因してしまう恐れもあります。

膀胱炎になりやすい人の特徴4:ストレスを抱えている人

ストレスを抱えている人も膀胱炎になりやすい傾向があります。ストレスは免疫力を低下させ、膀胱や肝機能を弱らせる原因の一つになる場合もあります。

膀胱炎になりやすい人の特徴5:水分摂取が少ない人

日頃から水分を積極的に取らない人や、むくみを気にして我慢しているのはNGです。特に夏は汗をかく分、脱水傾向にあるので、尿量が減ってしまいます。水分をとり、定期的に排尿にいくことは非常に大事です。

膀胱炎の予防に普段から心掛けたいこと8か条

つらい膀胱炎を起こさないようにするため、普段から心掛けたいポイントをピックアップしてみました。

- 免疫力をつける

- 疲れやストレスを溜めない

- 毎日の入浴(清潔な状態を保つため)

- 下半身を中心に体を温める

- 水分補給を忘れない

- バランスのよい食事をとる

- 十分な睡眠をとる

- 排尿・排便時は、前から後ろへ拭く

ほとんどの膀胱炎は、日常生活を見直すことにより、予防が可能な病気です。そのためにも、滅菌をサポートしてくれる免疫力を高めるように意識し、健康的な毎日を送るように心掛けましょう。また、膀胱炎は、男性よりも女性が起こしやすい病気のため、入浴をはじめ、下着や生理用品のこまめな取り換えなど、普段から清潔な状態を保つように注意を。

そして、頻尿や残尿感、排尿後の痛みなどを感じる場合は、恥ずかしからず、早めに病院で診察を受けるようにしましょう。

※HALMEK upの人気記事を再編集したものです。

■膀胱炎について教えてくれたのは?

野尻紀代美さん

のじり・きよみ 産業医、日本ストレスチェック協会ファシリテーター、内科認定医、日本呼吸器内科学会所属。

1997年佐賀医科大学(現佐賀大学)医学部医学科卒業後、東京逓信病院の内科レジデント、呼吸器内科レジデントを経て、呼吸器内科スタッフとして勤務。のちに有限会社ウエストフィールド・コンサルティングを設立。2011年、労働衛生コンサルタント免許習得。現在は14社のクライアントを持ち、2018年より家族のためのシッター事業も開始。臨床医としても週に一回の勤務を継続中。