ホルモンを味方につけて老化を予防!#1

心と体の若さのカギを握る!最強の体内物質とは?

心と体の若さのカギを握る!最強の体内物質とは?

更新日:2025年04月10日

公開日:2023年11月21日

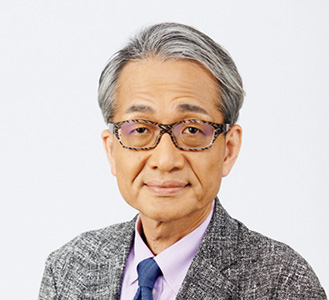

教えてくれた人:伊藤 裕(いとう・ひろし)さん

1957(昭和32)年、京都府生まれ。慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科教授を経て、現在予防医療センター特任教授。医学博士。83年、京都大学医学部卒業、同大学大学院医学研究科博士課程修了。『ココロとカラダを元気にする ホルモンのちから』(高橋書店刊)等、著書多数。

Q.心と体の健康を左右する「ホルモン」ってそもそも何?

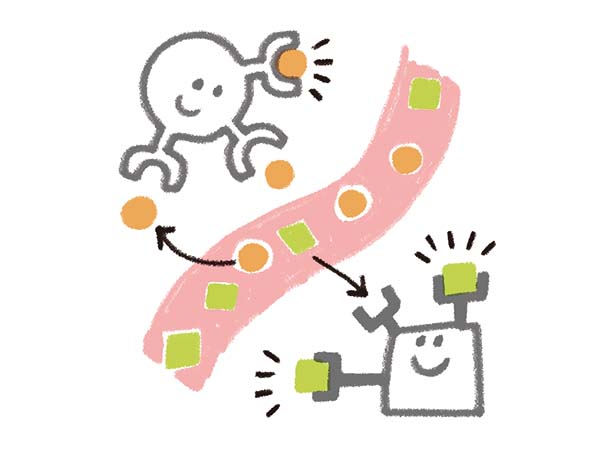

A. 体のさまざまな細胞で作られ、血液で運ばれる、目に見えない“つぶつぶ”です

「ホルモンは私たちの体内で作られているオリジナルな物質です」と話すのは、慶應義塾大学名誉教授でホルモン研究の権威・伊藤裕さん。

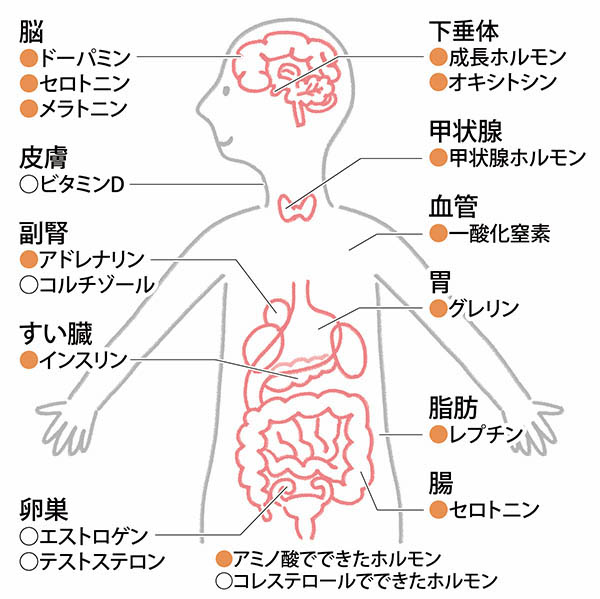

「ホルモンは脳や腸、皮膚などさまざまな場所の細胞で作られています。血液に乗って全身に運ばれている、目に見えない小さな“つぶつぶ”のようなイメージです」(伊藤さん)

現在見つかっているだけでも、代謝をアップして意欲も高める「甲状腺ホルモン」や、動脈硬化を防ぐ「一酸化窒素」、不安を鎮め“幸せホルモン”と呼ばれる「セロトニン」のほか、ホルモンの種類は100種類以上。

下垂体や副腎、すい臓などの「内分泌腺」の他、腸や皮膚といった、体中の臓器から分泌されていることがわかっています。

Q.「ホルモン」の役割って?

A. 環境などに合わせて体の機能を調節し、体調を“ベストな状態”に整えることです。

血液に乗って運ばれたホルモンは、決まった細胞の受容体でキャッチされます。例えば「体温を上げろ」「血糖値を下げろ」といった指令をその細胞に伝え、環境の変化などに体を対応させ“ベストな状態”に保つよう作用します。

「主な役割は、ひと言でいうと“ぶれない体を作ること”。例えば、食べ物が腸に入った瞬間、小腸からGLP-1というホルモンが出てすい臓に働きかけます。それがインスリンの分泌を促し、血糖値の急上昇を抑えてくれます。

こうした外からの刺激や環境の変化に対応し、極力体を“一定の状態に保とう”と働きかけてくれるのがホルモンです。私たちの体や心の健康を支える“最強物質”といえます」(伊藤さん)

特に女性の健康を守ってくれるホルモンの代表格が、女性ホルモンのエストロゲン。主に卵巣から分泌され、内臓脂肪をつきにくくしたり、動脈硬化や骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の予防にも力を発揮してくれます。

しかし閉経後は卵巣からの分泌がストップするため、効力が激減。一方で、「女性の健康を守るホルモンは他にもたくさんある」と伊藤さん。

「例えば、ビタミンD。ビタミンの中では例外的に、体内のコレステロールから作ることができる、れっきとしたホルモンです。皮膚が日光の紫外線を浴びることで作られ、腸に働きかけてカルシウムの吸収を高め、骨を強化してくれます。

ビタミンD不足は、高血圧やがん、免疫疾患などさまざまな病気の発症との関連も指摘されていて、ぜひとも増やしたいホルモンです。

また、甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンにも注目。脂肪や糖分をエネルギーに変えて代謝をアップさせる作用があり、やる気や向上心を高めるなど、心身ともにハツラツとさせてくれます。高齢の女性は特に甲状腺の機能が落ちがちなので注意が必要です」

Q.「ホルモン」の働きを活性化するには?

A. 「生活リズム」「血流」「適度な刺激」の三大要素に気を配ることが大事!

ホルモンは常に無意識に分泌されているもの。自分で活性化することはできるのでしょうか。

「ホルモンはそれぞれが複雑に関係し心身をコントロールしているため、分泌のバランスを整えることが大事です。まずは『生活リズム』『血流』『適度な刺激』の三大要素を意識して、ホルモンが本来の力を発揮できる環境づくりをしましょう」(伊藤さん)

1.生活リズム

ホルモンの多くは、体内時計によって分泌のタイミングが決まっています。食事や睡眠などの時間を規則正しくし、その“質”にも気を使うことで、ホルモンのバランスが整います。

2.血流

ホルモンは血液の流れに乗って目的の細胞まで運ばれるため、「血流をよくすること」は全身のホルモンの働きを活性化することにつながります。

3.適度な刺激

想定外のことや、ワクワクする経験、少しの緊張感など、適度な刺激も時には大切。代謝を上げたり、やる気を向上させるホルモンの分泌をアップさせてくれます。

ホルモンは、それぞれが働くべきタイミングで、バランスよく分泌されることが重要です。

次回は、ホルモンを活性化する3大要素「生活リズム」「血流」「適度な刺激」について、それぞれ詳しく解説していきます。

取材・文=新井理紗(編集部) イラストレーション=あらいのりこ

※この記事は、雑誌「ハルメク」2023年11月号を再編集しています