実は女性も注意!閉経後に急増する「脂肪肝」を防ぐ方法

実は女性も注意!閉経後に急増する「脂肪肝」を防ぐ方法

公開日:2025年05月29日

怖い病気につながる危険も!「脂肪肝」とは

脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が多く蓄積した状態のこと。肝臓の細胞の30%以上が脂肪化すると脂肪肝と診断されます。

「脂肪肝が悪化すると、血糖値を調整する役割を持つインスリンの働きが低下し、全身が肥満体質になりやすいとも言われます。

また、脂肪肝は動脈硬化と密接に関係しているので、心筋梗塞や心疾患のリスクもアップ。肝臓に脂肪が溜まることで肝機能障害を引き起こし、肝硬変や肝がんへと進行することもあります」(関口さん)

脂肪肝が閉経後の女性に増えるワケ

脂肪肝は男性に多いイメージがありますが、関口さんによると、成人女性の5人に1人が患者と言われているそう。女性だからといって安心できません。

また、お酒をよく飲む人や、太っている人がなる、というイメージも強くあると思いますが、お酒をあまり飲まず、見た目が痩せている人でも脂肪肝になっているケースがあります。

女性医療を専門とする関口さんは、「特に女性は、閉経を迎えると脂肪肝になる人が急増します」と注意を促します。

「女性ホルモンには、内臓に脂肪が蓄積されにくい状態に保つ働きがあります。閉経によって女性ホルモンの分泌量が急激に減り、なおかつ、閉経前と同じ食事や生活を続けていると、内臓脂肪が増えていくのに比例して、肝臓にも脂肪が溜まっていくのです」(関口さん)

こうした要因から、50代後半になると、脂肪肝の患者の割合は男性も女性もほぼ同じになるのだとか。さらに、脂肪肝は見た目ではわからず、初期だと自覚症状もあまりないため、気づかぬうちに進行しているケースも多くあります。

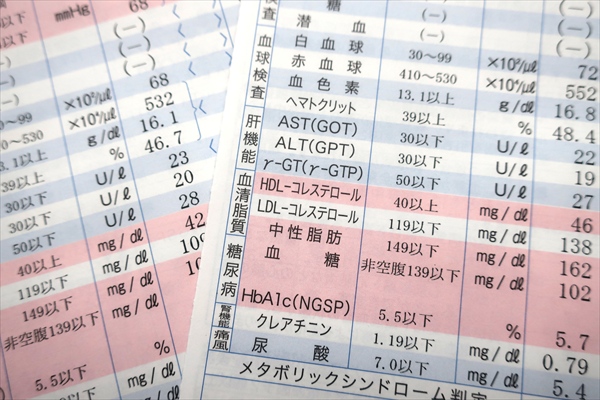

そんな脂肪肝の危険信号を察知するのに役立つのが、血液検査の結果です。関口さんは、「健康診断の血液検査で、AST(GOT)、ALT(GPT)、y-GTPなどの数値に異常がある人は要注意です」と話します。

肝機能異常として注意が必要になる数値(※)は以下です。

- AST(GOT)……31以上(IU/L)

- ALT(GPT)……31以上(IU/L)

- y-GTP……男性で51以上(IU/L)、女性で31以上(IU/L)

健康診断などで上記の基準値を超えていた場合は、早めに対策を始めましょう。

なお、AST(GOT)、ALT(GPT)は51以上(IU/L)以上、y-GTPは101(IU/L)以上になると、医療機関への受診(※)が勧められます。

まずは定期的な健康診断を心掛け、その上で脂肪肝を予防する生活習慣を取り入れることが大切。

「血液検査の数値が正常でも脂肪肝のことがありますから、定期的に腹部超音波(エコー)検査もすると安心です」(関口さん)

※これらの基準値は、検査を受ける機関によって異なることがあります。

脂肪肝を遠ざける7つの生活習慣の工夫

関口さんは、「脂肪肝は薬での治療法がまだ確立されていないので、食生活を始めとする生活習慣の改善で予防することが大切」と話します。そこで関口さんに、脂肪肝の予防につながる具体的な対策を教えてもらいました。

1. 脂質を控える

取り過ぎた脂質は、肝臓に脂肪として蓄積されます。

1日あたりの油の使用量は、できれば大さじ1~2杯までに抑え、揚げ物やマヨネーズなどの脂質が豊富な食べ物は、週1~2回程度で楽しむように心掛けて。

また、調理する際は、バターやラードといった動物性の油は控え、できるだけオリーブオイルなど植物性の油を選ぶようにしましょう。

2.糖質を取り過ぎない

脂質と同じく、糖質の取り過ぎも脂肪肝のリスクを高めます。

食事で取った糖質はブドウ糖に分解され、小腸で吸収された後に体のエネルギー源となります。摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスが取れていれば問題ありませんが、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回れば、エネルギー源として使いきれなかったブドウ糖が中性脂肪として肝臓に蓄えられます。

1日に摂取する糖質は、男性で250g、女性で200g程度が目安。例えばお茶碗一杯の白米の糖質が約55gなので、毎食の白米の量を意識する、おやつに甘いものを食べるのを控えるなど、すぐできることから取り入れてみて。

「特に更年期以降は、甘いものの取り過ぎをやめ、タンパク質・ミネラルを積極的に取るようにしてくださいね」(関口さん)

3.食事は野菜から食べる

食事によって血糖値が急上昇すると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが大量に分泌されますが、必要以上に分泌されると、糖質を中性脂肪に変えてため込んでしまいます。

脂肪肝の予防には血糖値を急激に上げないことが大切。ご飯やパンなど糖質が多い食品から食べると血糖値が急上昇するので、野菜のおかず→肉・魚のおかず→ご飯やパン(炭水化物)のように、血糖値が上がりにくいものから順に食べるように意識しましょう。

よく噛んで食べると、さらに血糖値の上昇が緩やかになり、インスリンの分泌が抑えられますよ。

4.アルコールは適量を守る

アルコールは肝臓で脂肪に合成されやすいので、飲みすぎに注意を。アルコールを飲む場合は、ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、ワインならグラス2杯までを目安にし、週に2回以上は休肝日を設けるようにしましょう。

また、アルコール度数の高いお酒も控えたほうが安心。アルコールのお供であるおつまみも、枝豆や冷奴、あたりめなど、糖質が高くないヘルシーなものを選ぶのがおすすめです。

5.普段の飲み物にも気を付ける

ジュース類に含まれているショ糖は、中性脂肪となって肝臓に蓄積されやすい性質を持っています。

ジュース類をよく飲む人は、飲み物をできるだけ水やお茶に置き換えてみて。好みのお茶を見つければ、物足りなさも感じにくくなります。

なお、野菜ジュースも果糖が含まれているタイプは、肝臓に脂肪が溜まりやすくなります。飲み過ぎは控えましょう。

6.ウォーキングや筋トレなどの運動習慣を

食生活の改善とともに、可能であれば週に4~5回は、4000~5000歩を目安にウォーキングなどの運動を取り入れましょう。速足かジョギングだと、内臓脂肪の蓄積を防ぐ効果がさらに高まります。

また、こうした運動に加え、週に2~3回のスクワット、腹筋、腕立て伏せなどの筋トレも行うとより効果的です。無理のない範囲で運動習慣も取り入れられるとよいですね。

7.楽しい時間を作ってストレスを遠ざける

ストレスが溜まると、甘いものやお酒が欲しくなります。月に1~2回は推し活や習い事、趣味など、「楽しい!」と感じる時間を作って、ストレスを上手に発散しましょう。誰かと一緒に楽しめるものならなお良し。元気な姿を見せようと努力することも、心と体の健康につながります。

脂肪肝の予防で特に大切なのは日々の食事にあります。今回紹介したように、脂質や糖質の摂りすぎに注意したり、使う食材の置き換えをしたり、誰でも簡単にできる工夫ももちろんですが、脂肪肝の予防に役立つものを取り入れるのも手です。

ミツバチが作り出すプロポリスは、近年の研究で、肝臓への脂肪の蓄積を予防する可能性があることがわかりました。プロポリスの抗酸化作用が酸化ストレスから肝臓を保護したり、過剰な脂質による炎症・繊維化を防いだりする機能性が明らかになってきたのです。

肝臓は、機能が低下しても自覚症状が出にくい「沈黙の臓器」です。怖い病気のリスクを遠ざけるために、肝臓の健康をサポートする食事の見直しや生活習慣を取り入れていきたいですね。

取材協力:山田養蜂場 健康科学研究所

■監修者プロフィール:関口由紀(せきぐち・ゆき)さん

山形大学医学部卒業、横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学終了。医学博士。横浜市立大学医学部泌尿器病態学講座客員教授。株式会社フェムゾーンラボ代表。女性医療クリニックLUNAグループ理事長。2019年より横浜の元町中華街駅前で生殖年齢向けの女性医療クリニックLUNA横浜元町と更年期以降向けの女性医療クリニックLUNAネクストステージを主宰。