不足しがちな亜鉛を摂取して味覚障害・更年期症状対策

亜鉛が多い食べ物&手軽なコンビニ食品!摂取量目安も

亜鉛が多い食べ物&手軽なコンビニ食品!摂取量目安も

公開日:2023年10月27日

亜鉛とは

亜鉛は、人間が生きていくために必要な微量ミネラルの一つです。正常な味覚の維持や抗酸化作用、体内の酵素の構成、ホルモン合成・分泌の調整など、さまざまな働きを担っています。

人間の体の中に2000mgほど存在し、骨・皮膚・骨格筋・脳・肝臓・腎臓などに含まれています。多くの働きを持つ亜鉛は、健康な体の維持に欠かせない栄養素です。

しかし、人間は体内で亜鉛を合成して作り出すことができません。そのため、毎日の食事でしっかり摂取することが大切です。

亜鉛の働き

亜鉛の主な働きは、以下です。

- 正常な味覚の維持

- 抗酸化作用

- 体内の酵素の構成

- ホルモン合成・分泌の調整

- 免疫力向上

- 子どもの発育や成長

- 生殖能力

亜鉛はホルモン合成・分泌の調整も行っているため、不足すると女性ホルモンの分泌量が低下して、ホルモンバランスが崩れてしまうことに。亜鉛が不足しないようにしましょう。

亜鉛の1日の摂取量の目安

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によれば、亜鉛の1日の摂取推奨量は以下のようになっています。

【女性/亜鉛の1日の摂取量の目安・耐容上限量】

- ●18歳~29歳

推奨量 :8mg

耐容上限量:35mg - ●30歳~49歳

推奨量 :8mg

耐容上限量:35mg - ●50歳~64歳

推奨量 :8mg

耐容上限量:35mg - ●65歳~74歳

推奨量 :8mg

耐容上限量:35mg - ●75歳以上

推奨量 :8mg

耐容上限量:30mg

【男性/亜鉛の1日の摂取量の目安・耐容上限量】

- ●18歳~29歳

推奨量 :11mg

耐容上限量:40mg - ●30歳~49歳

推奨量 :11mg

耐容上限量:45mg - ●50歳~64歳

推奨量 :11mg

耐容上限量:45mg - ●65歳~74歳

推奨量 :11mg

耐容上限量:40mg - ●75歳以上

推奨量 :10mg

耐容上限量:40mg

亜鉛は過剰摂取すると胃の不調・銅欠乏・貧血などがあるため、耐容上限量が設けられている栄養素です。

通常の食事での摂取で過剰摂取となる可能性は低いものの、サプリメントなどで亜鉛を摂取している場合は過剰摂取に注意しましょう。

亜鉛の1日あたりの平均摂取量

厚生労働省が公表する「第 1 部 栄養素等摂取状況調査の結果」によれば、亜鉛の1日あたりの平均摂取量は以下のようになっています。

【女性/亜鉛の1日あたりの平均摂取量】

- 20歳~29歳……7.3mg

- 30歳~39歳……7.3mg

- 40歳~49歳……7.8mg

- 50歳~59歳……7.5mg

- 60歳~69歳……8.0mg

- 70歳~79歳……8.0mg

- 80歳以上……7.2mg

【男性/亜鉛の1日あたりの平均摂取量】

- 20歳~29歳……9.8mg

- 30歳~39歳……9.1mg

- 40歳~49歳……9.4mg

- 50歳~59歳……9.2mg

- 60歳~69歳……9.3mg

- 70歳~79歳……9.1mg

- 80歳以上……8.3mg

女性の場合は8mg、男性の場合は10~11mgが1日の亜鉛の推奨摂取量の目安です。しかし、60〜79歳の女性以外ではいずれの年代でも亜鉛不足が見られます。

特に、80歳を超えると亜鉛の摂取量が推奨量を大きく下回りがちになるため、不足しないよう工夫が必要です。

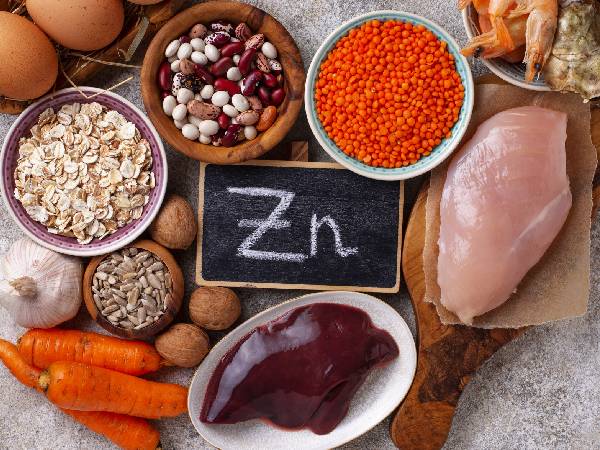

亜鉛が多い食べ物ランキング

亜鉛は魚介類や肉類に豊富な栄養素です。その他、海藻類・卵類・乳製品・種実類などに比較的多く含まれています。

ここでは、文部科学省の「食品成分データベース」より、亜鉛が豊富な食べ物を「魚介類」「肉類」「海藻類」「豆類」「卵類」「乳製品」「種実類」に分けてそれぞれランキング形式でご紹介します。

魚介類

亜鉛は、魚介類に豊富に含まれています。特に牡蠣は亜鉛が豊富で、牡蠣(養殖・生)には100gあたり14.0mgと亜鉛が含まれます。

【亜鉛が豊富な魚介類(可食部100g当たりの含有量)】

- 牡蠣(くん製油漬缶詰)……25.0mg

- 牡蠣(養殖・生)……14.0mg

- 塩辛(かつお類)……12.0mg

- からすみ……9.3mg

- ごまさば……8.4mg

- かたくちいわし(田作り)……7.9mg

- こい(養殖・内臓・生)……7.0mg

- たたみいわし……6.6mg

- たらばがに(水煮缶詰)……6.3mg

- ほたてがい(貝柱・煮干し)……6.1mg

肉類

肉類の中では、レバーや牛肉に亜鉛が豊富です。

【亜鉛が豊富な肉類(可食部100g当たりの含有量)】

- ビーフジャーキー……8.8mg

- スモークレバー(豚)……8.7mg

- 牛ひき肉(焼き)……7.6mg

- 牛もも肉(ゆで)……7.5mg

- 牛肩肉(ゆで)……7.2mg

- 豚レバー(生)……6.9mg

- 牛リブロース(ゆで)……6.3mg

- 牛ヒレ肉……6.0mg

- 牛横隔膜(ゆで)……5.6mg

- ラム肩肉(生)……5.0mg

海藻類

海藻にも、亜鉛が多く含まれています。毎日の食事に少しずつプラスすることで、無理なく亜鉛の摂取量を増やせるでしょう。

【亜鉛が豊富な海藻類(可食部100g当たりの含有量)】

- かわのり(素干し)……5.5mg

- わかめ(乾燥わかめ・板わかめ)……5.2mg

- あまのり(ほしのり)……3.7mg

- あまのり(味付けのり)……3.7mg

- あまのり(焼のり)……3.6mg

- てんぐさ(素干し)……3.0mg

- いわのり(素干し)……2.3mg

- えごのり(素干し)……2.0mg

- ふのり(素干し)……1.8mg

- あおのり(素干し)……1.6mg

- 削り昆布……1.1mg

- ひじき(ほしひじき・鉄釜・乾)……1.0mg

豆類

亜鉛は豆類にも豊富です。きな粉にも含まれているため、手軽に摂取できます。

【亜鉛が豊富な豆類(可食部100g当たりの含有量)】

- 凍り豆腐(乾)……5.2mg

- ささげ(全粒・乾)……4.9mg

- 湯葉(干し・乾)……4.9mg

- レンズ豆(全粒・乾)……4.8mg

- そらまめ(全粒・乾)……4.6mg

- きな粉(青大豆・全粒大豆)……4.5mg

- 大豆たんぱく(粒状大豆たんぱく)……4.5mg

- いり大豆(青大豆)……4.2mg

- えんどう(全粒・赤えんどう・乾)……4.1mg

- 糸引き納豆……1.9mg

卵類

卵類では、鶏卵の卵黄に亜鉛が豊富です。卵は完全栄養食と呼ばれるほどさまざまな栄養を含み、毎日の食事にも取り入れやすいでしょう。

【亜鉛が豊富な卵類(可食部100g当たりの含有量)】

- 鶏卵(卵黄・生)……3.6mg

- 鶏卵(卵黄・ゆで)……3.3mg

- うずら卵(全卵・生)……1.8mg

- うずら卵(水煮缶詰)……1.8mg

- うこっけい卵(全卵・生)……1.6mg

- 鶏卵(全卵・目玉焼き)……1.4mg

- あひる卵(ピータン)……1.3mg

- たまご豆腐……0.6mg

乳製品

乳製品では、さまざまな種類のチーズに亜鉛が豊富に含まれています。

【亜鉛が豊富な乳製品(可食部100g当たりの含有量)】

- ナチュラルチーズ(パルメザン)……7.3mg

- ナチュラルチーズ(エダム)……4.6mg

- ナチュラルチーズ(エメンタール)……4.3mg

- ナチュラルチーズ(チェダー)……4.0mg

- 脱脂粉乳……3.9mg

- ナチュラルチーズ(ゴーダ)……3.6mg

- プロセスチーズ……3.2mg

- ナチュラルチーズ(モッツアレラ)……2.8mg

- ナチュラルチーズ(カマンベール)……2.8mg

- ナチュラルチーズ(ブルー)……2.5mg

種実類

種実類にも亜鉛が豊富に含まれています。食事に少しプラスする他にも、おやつとして取り入れるのもおすすめです。

【亜鉛が豊富な種実類(可食部100g当たりの含有量)】

- かぼちゃ(いり・味付け)……7.7mg

- まつ(生)……6.9mg

- あさ(乾)……6.1mg

- あまに(いり)……6.1mg

- チアシード(乾)……5.9mg

- ごま(いり)……5.9mg

- カシューナッツ(フライ・味付け)……5.4mg

- けし(乾)……5.1mg

- ひまわり(フライ・味付け)……5.0mg

- ブラジルナッツ(フライ・味付け)……4.0mg

亜鉛が手軽に摂取できる!コンビニで手に入る食べ物

亜鉛を手軽に摂取したい場合は、コンビニを活用するのもおすすめ。以下は、コンビニで手に入る亜鉛が豊富な食べ物です。

- 牡蠣の缶詰

- スモークレバー

- ビーフジャーキー

- ミックスナッツ

- 半熟卵・ゆで卵

- チーズ

- あさりのみそ汁

- ほたての貝ひも

どれも手軽に取り入れられるので、おやつとして取り入れるのもいいでしょう。ただし、塩分やカロリーの過剰摂取につながるため食べ過ぎには注意が必要です。

亜鉛を効果的に摂取するためのポイント

ここでは、亜鉛を効果的に摂取するためのポイントをご紹介します。

ビタミンCなどと組み合わせて摂取

亜鉛は、ビタミンC・クエン酸・動物性タンパク質と一緒に摂取すると吸収率が高まります。取り方を工夫してしっかり吸収できるようにしましょう。

アルコールの過剰摂取に注意する

お酒をたくさん飲むと、大量の亜鉛が消費されます。さらに、アルコールは亜鉛の吸収を妨げる作用も。アルコールの過剰摂取には注意しましょう。

亜鉛吸収を妨げる食べ物の食べ過ぎに注意する

フィチン酸や多過ぎる食物繊維、リン酸は亜鉛吸収を妨げることが知られています。

フィチン酸は玄米、全粒粉、豆類、種実類などに豊富です。これらだけで亜鉛を摂取せず、さまざまな食品をバランス良く摂取しましょう。

亜鉛不足・過剰摂取の影響について

ここでは、亜鉛不足や過剰摂取の影響について解説します。

亜鉛が不足するとどうなる?

亜鉛が不足すると、以下のような症状につながることがあります。

- 味覚障害

- 皮膚炎

- 薄毛・抜け毛

- 骨粗鬆症

- 貧血

- 食欲不振

- 下痢

- 免疫力の低下

- 生殖機能の低下 など

亜鉛が不足する原因としては、食事からの摂取不足、病気や内服薬の影響による亜鉛の吸収障害や排泄増加などが考えられます。

亜鉛は全年代で不足傾向にあるため、不足しないように日々の食生活に気をつけましょう。

亜鉛を過剰摂取すると危険?

現代の通常の食生活で、亜鉛の過剰摂取が起こる心配はほとんどありません。しかし、亜鉛のサプリメントを飲んでいる場合は過剰摂取となることがあるため、注意が必要です。

亜鉛を過剰摂取すると、銅の吸収阻害による銅欠乏症につながることがあります。

銅欠乏症になると、貧血や骨異常、毛髪異常、白血球減少、好中球減少、心血管系異常、神経系異常、成長障害などが起こります。

不足しがちな亜鉛を手軽な食べ物で摂取しよう

亜鉛は正常な味覚の維持、ホルモン合成・分泌の調整、抗酸化作用などさまざまな働きを持っている栄養素です。不足すると、体の不調につながります。

亜鉛は全年代で不足しがちであり、通常の食事で過剰摂取となることはほぼありません。毎日の食事で積極的に取り入れていくといいでしょう。

ただし、サプリメントを飲んでいる場合は過剰摂取になることもあるため注意が必要です。

※効果には個人差があります。試してみて異変を感じる場合はおやめください。

監修者プロフィール:林安津美さん

大学卒業後JAあいち厚生連に入職し37年間病院の管理栄養士として勤務、その間豊田厚生病院・安城更生病院の技師長として17年間在籍。2022年5月よりたいや内科クリニックへ入職。病態栄養専門管理栄養士・日本糖尿病療養指導士・腎臓病療養指導士・がん病態栄養専門管理栄養士・和漢薬膳師等の資格を生かし患者さんの思いを聴

■もっと知りたい■