公開日:2019年12月08日

素朴な疑問

針供養って何?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

ある日のこと。手芸や洋裁などの針仕事の得意な母が、折れたり古くなった針を1か所にまとめていました。聞けば長く働いてくれた針を近所のお寺に納めるのだとか。「針供養(はりくよう)」という行事だそうです。いったいなぜ針を供養するのでしょう? 気になったので調べてみました。

針供養は、多くの寺社で行われる年中行事の一つです。日にちは地方や神社によって異なりますが、関東では事始めの2月8日、関西や九州では事納めの12月8日に行われるところが多いようです。

これらの日に針供養が行われた理由は、二つの日(2月8日と12月8日)が特別な意味を持つ日であったことからと考えられています。1年の祭事や農事を始める日であり、豊作を祝う節目の日である2月8日は、「事始め」と呼ばれていました。家庭の仕事や農作業を休み、翌日から始まる忙しい1年の作業に備える日でした。

また、1年の終わりには、収穫をもたらしてくれた自然の恵みに感謝し、田んぼの神様に感謝と祈りをささげる日である12月8日が、「事納め」と呼ばれていました(地方によっては「事」= 正月の催事を意味するとして、12月8日を「事始め」と呼ぶところもあります)。

つまり、事始めや事納めなどの節目の日に、その日だけは針仕事を控え、着物の時代の大切な道具の一つである「針」に感謝を捧げて供養したのが「針供養」の由来です。

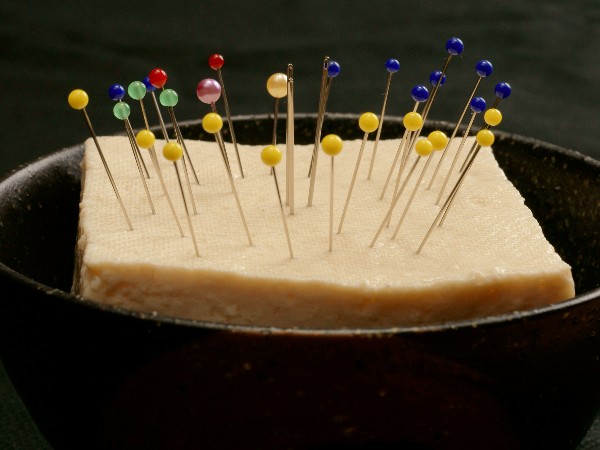

針供養では、長い間針仕事に使って折れたり、さびたり、曲がったりした針を集め、寺社に納め供養します。持ち寄った針は、豆腐やこんにゃくなど軟らかいものに刺します。その理由は、長い間硬いものを刺してきた針を、最後に感謝を込めてねぎらうため。針供養を行い、その年1年の針仕事が上達するように神様にお願いしたそうです。

針供養で有名な寺社には、浅草寺(東京都)、淡島神社(福岡県)があり、その他にも1年の行事として行われている寺社が多くあります。それらの場所では、持参した多くの針が1か所に集められ、供養されています。

昔からずっと続けられている歳時記であっても、私たちの知らない暮らしに基づいた行事というのはまだまだあるものなのですね。

■人気記事はこちら!

- 結婚指輪はなぜ左手の薬指にするの?

- 親知らずって抜歯したほうがいいの?

- 印鑑を使う国は世界にどれくらいあるの?

- 雛人形ってどうやって処分したらいいの?

- 雛人形を早く片づけないと、お嫁に行き遅れるの?

- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100

参照:暮らし歳時記 針供養

イラスト:飛田冬子