公開日:2023年01月03日

素朴な疑問

睦月(1月の和風月名)の意味とは?由来は?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

つい先日、同級生から寒中見舞いが届きました。椿の水彩イラストが入っていてとっても素敵です。締めくくりに「令和五年 睦月」と書いてあったのですが、睦月って1月のことだったわね。

なんだか趣のあるいい雰囲気の言葉です! でも、なぜ1月のことを睦月って呼ぶのかしら。

気になったので調べてみました!

1月を「睦月(むつき)」と呼ぶ理由は?意味や由来

カレンダーを見てみると、1月や2月などの数字の他に、旧暦の「和風月名(わふうげつめい)」が記されているものもあります。

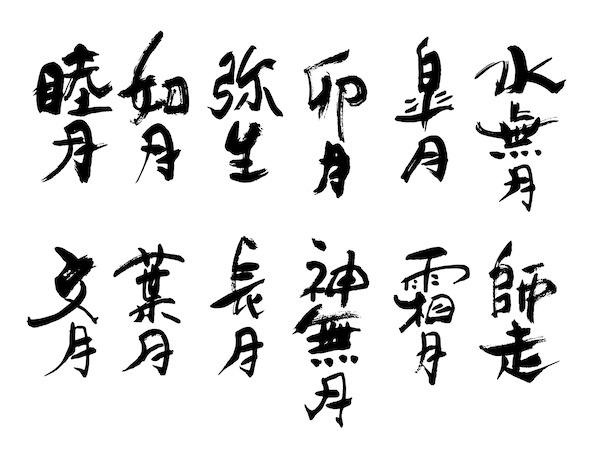

和風月名は、旧暦の季節や行事に合わせて決められており、睦月、如月、弥生……と続きます。

現在の1月、つまり和風月名でいうところの睦月は「睦び月(むつびづき)」が略されたものという説が一般的です。

睦ぶ(むつぶ)とは、仲良くすること! お正月に親類一同で宴を催し、新年をなごやかに祝う、むつみ合うことから付きました。

その他にも「生月(うむつき)」が転じたなどいくつかの説がありますが、睦び月が睦月となった説が最も有力です。

1月の他の呼び方

1月は「睦月」の他にも以下のような呼び方で呼ばれることがあります。

- 正月(しょうがつ)

- 初春月(はつはるづき)

- 早緑月(さみどりづき)

- 太郎月(たろうづき)

- 初陽(しょよう)

- 初空月(はつそらづき)

- 初見月(はつみづき)

どれも新しい年の始まりを表すおめでたい名称ばかりです。

正月が1月の呼び名であることを不思議に感じるかもしれませんが、正月も本来1月の異称でした。

語源は秦の始皇帝の誕生月である1月を「政月」としたこと。「政」が彼の実名だったため、字を「正月」、読み方も「しょうがつ」に改めたという説が有力です。

その他の月の和風月名(わふうげつめい)

1月のことを睦月と呼ぶ「和風月名」は、現在の季節感とは1か月ほどのズレがあるものの、以下のようにどれも風情を感じるものばかりです!

- 睦月(むつき):1月

- 如月(きさらぎ):2月

- 弥生(やよい):3月

- 卯月(うづき):4月

- 皐月(さつき):5月

- 水無月(みなづき):6月

- 文月(ふみづき/ふづき):7月

- 葉月(はづき):8月

- 長月(ながつき):9月

- 神無月(かんなづき/かみなしづき):10月

- 霜月(しもつき):11月

- 師走(しわす):12月

ニュースなどでも耳にする機会が多い「師走」は、12月が師匠(僧)を迎えてお経を読んでもらう月であったことから、師匠といえども走り回る月という意味の「師馳す」が転訛したもの。

如月は旧暦の3月半ばのことなので、寒さがぶり返して衣を更に着る月という意味の「衣更着」が語源という説が有力です。

和風月名を全部覚えている人はあまりいないかもしれませんが、意味や由来と一緒だと覚えやすいですね!

■人気記事はこちら!

- 女正月って、どんな正月?

- 正月に凧あげをするのはなぜ?

- 1月7日に七草がゆを食べるのはなぜ?

- 知ってるようで実は知らない? 素朴な疑問ランキング ベスト100

参照:日本の暦

イラスト:飛田冬子