更新日:2022年01月15日 公開日:2021年01月15日

素朴な疑問

女正月って、どんな正月?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

「年末・年始って、疲れるわ~。主婦はやることが山積みで、休む暇がないわよね」と友人に話していたら、「女正月(おんなしょうがつ)は、ゆっくりしようよ!」と声を掛けてくれました。

このとき初めて「女正月」を知ったワタシ。「女正月」っていつかしら? 気になったので、調べてみようと思います!

女正月は小正月のこと

1月1日~7日は、「大正月(おおしょうがつ)」や「松の内」と呼びますが、別名で「男正月(おとこしょうがつ)」と呼ばれることがあります。その男正月に対して付けられたのが女正月で、1月15日の「小正月(こしょうがつ)」のことをいいます。

正月中は、女性は料理の支度や訪問客の対応で忙しくなりがち。そんな女性が、やっとゆっくりできるのが小正月の頃という理由から、1月15日の小正月を女正月と呼ぶようになりました。

小正月には、農作物の豊作や家族の健康を願う家庭的な行事が行われます。では、具体的にどんなことをするのでしょうか?

小正月(女正月)にすること

- 小豆粥で無病息災と五穀豊穣を祈る

日本では、昔から小正月の朝に小豆を入れたお粥を炊いて食べますが、これは、小豆の赤い色が邪気をはらってくれるという考え方に由来したもの。小豆粥にお餅を入れて「望粥(もちがゆ)」として食べることもあるようです。

- 正月飾りを燃やす

正月飾りとして使ったしめ縄や新年の書き初めなどを燃やし無病息災を祈ります。「左義長(さぎちょう)」ともいわれます。左義長の呼び名は、「三毬杖(さぎちょう)」という青竹を立てて燃やすことから付いた呼び名で、燃やしたときの煙が高く上がるほどご利益があるといわれています(悪霊はらいになるとも)。地域によって「どんど焼き」や「どんと焼き」「とんど」など、別の名前で呼ばれることがあります。

- 豊作祈願

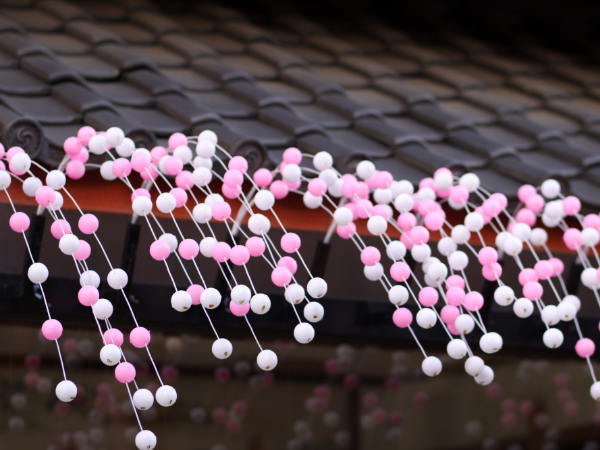

1年の五穀豊穣を祈り、餅花(もちばな)を飾ります。餅花は、稲穂を連想させるヤナギなどの枝に小さく切った紅白のお餅や団子を刺して飾るというものです。養蚕(ようさん)が盛んな地域では、蚕(かいこ)の繭(まゆ)を飾りに使う「繭玉」が作られることもあるそう。

- 庭田植え

東北地方で行われる小正月の行事で、雪の降った庭を「田んぼ」に見立て、わらや豆殻などを稲の苗に見立てたものを、庭にまいて豊作を祈願します。

- 吉凶占い

おかゆを炊いて1年の吉凶を占う粥占(かゆうら・かいうら・よねうら)が、神社の祭礼として行われる地方も。炊き上がったお粥を棒でかき混ぜ、その棒に付いてきた米の数で占うもの、青竹を12本使い各月の吉凶を占うものの他に、竹筒に小豆と米を入れて炊き上げたときの小豆の数で占う方法もあるのだそう。

女正月の意味と、日本各地で行われるさまざまな行事のことがわかりました。ワタシも女正月には、無病息災を祈りながらゆっくり過ごしたいなと思います。

■人気記事はこちら!

- 「テンパる」「リーチ」は麻雀由来の言葉って本当?

- 上野の西郷隆盛像が連れている犬の名前は?

- クリスマスツリーのオーナメントの意味とは?

- 神棚の掃除方法とは?いつ掃除するべき?

- 酢豚にパイナップルが入っているのはなぜ?

- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100

参照:ICHI POINT

イラスト:飛田冬子