貯まる人になるための「大人のマネー学」#11

「病気のお金」の不安に備えるために、頼るべきは医療保険ではなく〇〇です

「病気のお金」の不安に備えるために、頼るべきは医療保険ではなく〇〇です

公開日:2025年05月23日

医療費を軽減してくれる強い味方!「高額療養費制度」とは?

病気になったときの医療費を軽減してくれる「高額療養費制度」という公的なサポートがあります。とてもありがたい制度なのですが、そもそも高額療養費とはどんな制度なのでしょうか。

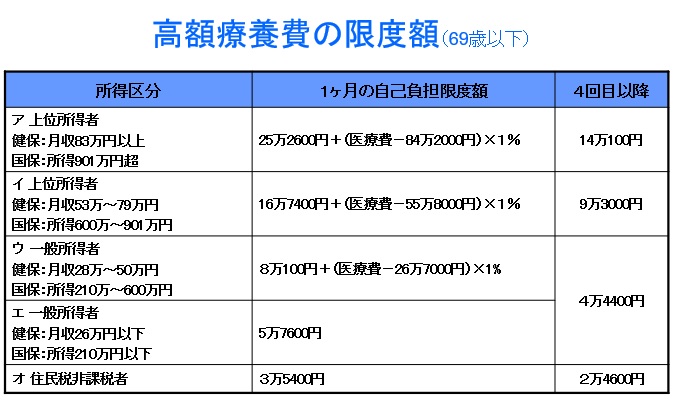

病院や薬局での窓口負担は69歳までは3割ですが、所得区分に応じた限度額が設けられていて、超過分は後日払い戻されるというのが高額療養費制度です。医療費の自己負担は青天井でかかるわけではなく、一定の限度額があるのはとても安心です。

※所得区分の「所得」は、収入から給与所得控除または公的年金等控除額を差し引いた金額

【高額療養費の限度額】(69歳以下)

■ア 上位所得者

健保:月収83万円以上

国保:所得901万円超

【1ヶ月の自己負担限度額】

25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%

【4回目以降】

14万100円

■イ 上位所得者

健保:月収53万~79万円

国保:所得600万~901万円

【1ヶ月の自己負担限度額】

16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%

【4回目以降】

9万3000円

■ウ 一般所得者

健保:月収28万~50万円

国保:所得210万~600万円

【1ヶ月の自己負担限度額】

8万100円+(医療費-26万7000円)×1%

【4回目以降】

4万4400円

■エ 一般所得者

健保:月収26万円以下

国保:所得210万円以下

【1ヶ月の自己負担限度額】

5万7600円

【4回目以降】

4万4400円

■オ 住民税非課税者

【1ヶ月の自己負担限度額】

3万5400円

【4回目以降】

2万4600円

※所得区分の「月収」は社会保険料を計算する根拠の「報酬月額」のこと(各種手当込みの金額)

※所得区分の「所得」は、収入から給与所得控除または公的年金等控除額を差し引いた金額

所得区分で最も該当者が多い「ウ 一般所得者」を例にとり、限度額を見てみましょう。

例えば大腸がんで手術・入院をすると、医療費(10割)は約100万円かかります。窓口では3割の30万円を支払いますが、表の「1ヶ月の限度額」の計算式に当てはめると、高額療養費適用後の自己負担は8万7430円となります。

30万円との差額の約21万円が高額療養費として後日払い戻される仕組みです。

高額療養費の限度額引き上げが大炎上! 背景に何があった?

2024年の秋、高額療養費適用後の自己負担限度額を引き上げる改正案が発表されると、多数の反対意見が出て大炎上。このニュースは記憶に新しいことと思います。一体何が起こったのか振り返ってみます。

高額療養費の限度額は、前述の表の通り、所得区分により5段階の限度額が設けられています(69歳以下のケース)。

政府は、高齢化の進展や医療の高度化、高額薬剤の開発・普及等により高額療養費の総額が増加していることを理由に、高額療養費の限度額の引き上げ案を発表しました。

確かに高額な抗がん剤が開発されていますし、高齢化は年々進むばかりです。医療費が増加しているのは容易に想像できますね。

改正案は、限度額の引き上げと所得区分の細分化です。ほぼすべての人の限度額が引き上げになる予定でした。

厚生労働省の審議会で検討されたとはいえ、あっという間に改正スケジュールが決定事項として発表されたため、SNSで大炎上。そればかりではなく、がん患者の団体などからも「長期間の治療が必要ながん患者とって改正案は負担が重すぎる」といった深刻な声が上がりました。

大きな話題になったため、政治サイドは慌てます。石破総理大臣は「国民の理解を得られていない」として、引き上げを見送る決定をすることに。医療費を負担する患者の声を丁寧に聞いた上で、秋までに改めて今後の方針が検討されるようです。

いったん決まった改正案が、国民の声の大きさで見送りになったのは驚きましたが、いいことだと言えるでしょう。また、今回の騒動をきっかけに「高額療養費制度」を知る人が増えたことは、個人的にとてもよかったと思います。

「付加給付」により、医療費の限度額が月2~3万の人もいる!

勤務先の健康保険組合に加入している人は、自己負担額がもっと低く設定されている場合があります。これを「付加給付」といいますが、1ヶ月の自己負担が2~3万円が上限というケースも少なくありません。がんになっても、月2~3万円ですよ。

ぜひ一度、自分や家族が加入する健保組合のHPで確認してみましょう。意外に知らない人が多いのですが、公務員が加入する共済組合も付加給付があります。

病気になると多額の治療費がかかると思い込んでいる人が多いのですが、3割支払ったとしても高額療養費制度のサポートがありますし、勤務先によっては付加給付で月2~3万円の負担で済むかもしれません。

このように、将来の病気の不安への備えとして、医療保険に加入する前にまずは高額療養費制度を知ることが肝心です。

次回は、医療保障の備え方について解説しましょう。