手作りは楽しい!! 餅つき

今は昔、餅つきの音が聞こえてくる年末

今は昔、餅つきの音が聞こえてくる年末

公開日:2020年01月29日

餅つきは準備が大事

多分、縁起を担いでいるためと思いますが、12月29日は餅つきも正月飾りもしません。お餅は嫁ぎ先の本家でつかせてもらっていましたが、私は結婚するまで餅つきの経験はありませんでした。全部が初めての体験でした。

29日は、1臼分3升のもち米を洗います。冷たかった~。30日の朝、子ども達を連れて、本家に餅をつきに行きますと、本家ではもう2臼目をついています。蒸かしてもらったもち米を臼に移し、お餅つきの始まりです。

お餅つき

最初は杵でこねるようにしていました。それから、いよいよ「ペッタン」「ペッタン」。つく時は手返しと杵でつく人の息が合わないといけません。結構、危険です。

夫がつき、私は手返しします。手水を付けて素早く返します。満遍なくつけるように。思ったように手返しできなくても、2度手を出すことはしません。危ないので。蒸かしたばかりのもち米は熱くて、臼の底にくっつかないように必死でした。一生懸命に素早くしていたら、夫がそのスピードについて行けず、おじいさん(義父)に注意されました。もち米の粒が無くなり滑らかになってきたら出来上がり。

お供え

つやつやの大きなお餅。そこから、お供えをとります(鏡餅を作ります)。両手でお餅の肌の綺麗な面が出るようにし、ここでと思ったら右手で握り切ります。丸く。下側に割れ目が無いように気を付けてのし板に置きます。両手で回し、平たくならないように気をつけ、こんもりとした形に整えます。お供えは上下の大きさをバランスよくしなければなりません。お供え餅は3組作りました。床の間、神棚、台所用です。本家ではいろいろな神様がいるらしく、7~8箇所置いていたと思います。お手洗いにも置いていました。

お供えをとってから、のし餅にします。臼からのし板まで運ぶのも一苦労です。

「〇〇は3間くらい運んだ」などと聞かされました。餅とり粉を広げたのし板の上で、餅を均等な厚さにのします。お供えをとったり、のしたり、私がやりました。(自分たちの分だけ)

難しい作業でしたが、お供え餅は割と上手に出来ました。

つきたてのお餅

一通り作業が終了すると、お茶の時間くらいでした。義姉さんが丸くとってくれた生の餅をみんなでいただきました。まだ温もりのある生餅はおいしかったです。きなこ、餡子、おろしでいただきました。餡子が人気でした。

のした餅は、柔らかいのでその日(30日)には切れません。平らに置いておき、31日に切り分けました。切り口がくっつきあわないように、餅とり粉を切り口に付けます。大きさを揃えて切るのもなかなか難しい作業です。力もいります。夫が切っていました。

何と手間のかかることでしょう! その手間がおいしさの“秘密”かもしれません。今では、カビの心配もない、個別包装のお餅を買っています。

当時は近所からお餅をつく音が聞こえてきていたなんて、とても考えられないでしょうが、懐かしい思い出です。今では、何処の家からも餅つきの音は聞こえません。

昔食べたお餅の方がおいしかった気がします。特に“つきたての生のお餅”。

正月を振り返って。飯田市の元善光寺へ

餅つきの経験は結婚当初から始まり、今から25年ほど前までです。臼が壊れてしまってからは、餅つきはしなくなりました。

みな、正月それぞれに帰り、静かになりました。近くにある、飯田市内の元善光寺方面に歩きに行きました。長野市の善光寺は全国的によく知られていますが、飯田市にあるのは元善光寺です。ちょっと説明になります。

元善光寺の御縁起には、『推古天皇十年に信州麻績(おみ)の里(現在の飯田市座光寺)の住人本多善光(ほんだよしみつ)公が、国司の供をして都に上がったときに、難波の堀にて阿弥陀如来様にめぐり逢い、生まれ故郷へお連れし、お祀りしたのが元善光寺の起源です。

その後、阿弥陀如来様の御告げにより芋井の里(現在の長野市)に阿弥陀如来様を御遷しすることになった時、再び御告げがあって「毎月半ば十五日間は必ずこの麻績の古里に帰り来て衆生を化益せん」との御誓願を残されました。

善光公は山中にて授かった霊木をもとにして自ら一刀三札の、御本尊様と同じ大きさ御尊像を彫られたのが元善光寺の御本尊となりました。「そもそも善光寺の名は善光公の名をもって付けられたものです」とあります。

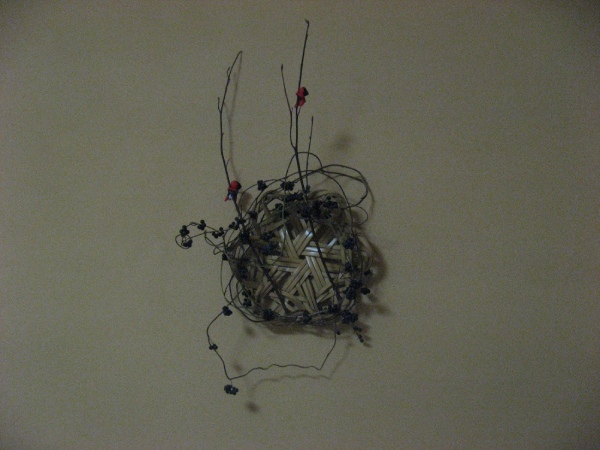

飯田市の元善光寺は多くの参拝客で賑わっていました。帰り道、山葡萄の実をいくつも見つけました。秋には目立たなかったのが、紅葉もとうに過ぎたせいか、黒い実が目に留まりました。ちょっぴり季節が遅い気がしますが…。可愛らしいでしょう。赤いのは岐阜県の“さるぼぼ”です。