しつこい体と脳の疲労は鶏肉パワーで解消!

夏の疲れを持ち越さない!今食べたい疲労回復レシピ

夏の疲れを持ち越さない!今食べたい疲労回復レシピ

更新日:2025年09月10日

公開日:2022年09月20日

教えてくれたのは……佐藤務(さとう・つとむ)先生

稲毛病院整形外科・リハビリテーション科/健康支援科部長。1997年、臨床の現場にサプリメントの取り方を指導する「ビタミン外来」を新設。専門は整形外科・リハビリテーション科だが、予防医療を含めた総合医療を提唱し、昭和大学医学部統合医学科講師として、サプリメントや栄養の講義も行っている。

さまざまな不調は自律神経の乱れから

街を歩けば、ニットやジャケットなど秋物のファッションが並び始める季節。秋のおしゃれに胸をときめかすと同時に、「夏疲れ」が気になります。

「今年は早い時期から猛暑が続いたせいか、夏疲れをしている人が多いようです」と、佐藤先生。

気温が下がり過ごしやすくなってきたにもかかわらず、よく眠れない、寝てもすぐに目が覚めてしまう、朝からぐったりしている、1日中スッキリしない……こういった症状に悩む人が増えているとか。

「私たちの体は、つねに一定の体温を保つように自律神経が調節しています。暑いと感じたら、汗腺を刺激して汗を出し、体温を下げる。寒いときは、毛穴をキュッと閉じて冷気を体に取り込まないようにする。

ところが、夏の間エアコンの効いた室内と外の猛烈な暑さの温度差を繰り返していると、自律神経が乱れてしまい、夏が過ぎてからもさまざまな不調が起こりやすくなります」

体だけではなく「脳」も疲れています!

「自律神経に命令を出しているのは脳です。自律神経が乱れると、体だけでなく、脳も疲労してしまうんですよ」(佐藤先生)

重だるい、やる気が起きないなどの症状は、年のせいや怠け心からではなく、脳が疲労しているからだそう。

では、どうすれば体も脳も、疲労から回復させることができるのでしょうか。

体と脳の疲労回復を助ける、抗酸化物質「イミダゾールペプチド」

「体も脳も疲労回復させるために大切なのは、抗酸化物質が含まれた食品を積極的に取ることです。抗酸化物質で代表的なのは、“イミダゾールペプチド”です」

“イミダゾールペプチド”という成分について、聞いたことがあるでしょうか。

渡り鳥が休まずに飛ぶことができるのは、羽の付け根の筋肉にイミダゾールペプチドが集まっているおかげです。またマグロやカツオなど、休まずにずっと泳いでいる回遊魚の尾びれにも多く存在しています。

「イミダゾールペプチドは人間の脳や筋肉にも含まれる成分ですが、加齢とともに減少していくので、食品から取る必要があります。疲労回復だけでなく、最近ではイミダゾールペプチドに記憶改善効果があることも報告されています」(佐藤先生)

イミダゾールペプチドを豊富に含む食材とは?

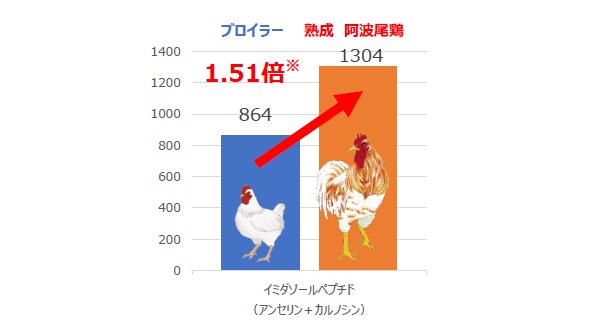

イミダゾールペプチドが豊富な食材として有名なのは鶏むね肉です。さらに、ブロイラーよりも地鶏の方が含有量が多いと言われています。

地鶏といえば、比内鶏、名古屋コーチン、薩摩地鶏が三大地鶏として知られていますが、イミダゾールペプチドの含有量では、徳島県が開発したブランド地鶏「熟成阿波尾鶏」がダントツで、ブロイラーの1.5倍も多くイミダゾールペプチドが含まれているんだとか。

鶏むね肉、とりわけ地鶏の鶏むね肉は、良質のタンパク質と脂質を含み、栄養価も高いので、体と脳の疲労回復をサポートしてくれます。食材として鶏肉を選ぶ際には品種も意識してみるのもよいでしょう。

手軽に作れる「夏の終わりの疲労回復レシピ」

■レモンでビタミンCもたっぷり!抗酸化力と免疫力をアップ

【半田そうめんで、レモン鍋】

<材料(2人前)>

半田そうめん 1束

レモン 1個

鶏手羽元 6本

オクラ 3本

鶏ガラスープ 200g(顆粒だし使用の場合 大さじ1)

水 500mL

塩・こしょう 適宜

<作り方>

◎下準備

レモンは輪切りで薄くスライス、オクラは5mm幅にスライスしておく。

鶏肉は塩をまぶしておく。

1)鍋でたっぷりの湯を沸かしたら、そうめんを入れて茹でる。

2)別の鍋、または深めのフライパンを用意し、手羽元の両面をほんのり焦げ目がつくまで焼く。

3)2)に500mLの水と、鶏のスープを入れ、沸騰したら3分ほど煮込む。

4)3)にオクラ、レモンを加えて、鍋スープの完成。

5)茹で上がったそうめんは冷水で締めた後、汁椀に手羽元とともに取り分け、4)のスープをかける。

【ポイント】

半田そうめんとは、徳島県特産の手延べそうめんで、そうめんとひやむぎの中間ぐらいの太さとコシが特徴。手に入らなければ普通のそうめんでも代用可。パスタ鍋など深さのあるものや、土鍋など底が丸みを帯びているもので麺を茹でると、からまない。

■不足しがちな鉄分をプラス。お酒のお供や、お弁当にも

【鶏むね肉とほうれん草のはさみ焼き】

<材料(2人分)>

鶏むね肉 2枚

塩 小さじ1

こしょう 少々

酒 大さじ1

ほうれん草 1束

スライスチーズ 4枚

【作り方】

1)鶏むね肉は半分の厚さのところに切り込みを入れ、開く。

2)塩・こしょう・酒で下味をつけ、10分置いておく。

3)ほうれん草は沸騰した塩水(塩は分量外)で下茹でし、水気を切り2cm幅に切る。

4)切り込みを入れた鶏むね肉の間にスライスチーズ各2枚とほうれん草を入れ、折りたたむ。

5)中火に熱したフライパンに皮面から入れ、焼き目がついたら裏返す。

6)弱火で蓋をし、火が通るまで10分程度蒸し焼きにする。

【ポイント】

鶏むね肉に具材を挟む際は、できるだけ真ん中に入るように。

チーズがフライパンに流れ出てしまった場合は、カリカリに焼いて肉の上にトッピングする。

■生姜で体の芯まで温め、なつめでホルモンバランスを整える

【簡単サムゲタン】

<材料(作りやすい分量)>

鶏むね肉 1枚

米 30g

生姜 1片

干しなつめ 2個

塩・こしょう 少々

水 700mL

◎下準備

鶏むね肉はフォークなどで全体に穴をあけ、軽く塩をまぶしておく。

生姜はスライスしておく。

<作り方>

1)鍋にすべての材料を入れ、蓋をして中火にかける。

2)30分ほど弱火で煮込んだら、蓋をあけてアクをすくう。

3)どうなったら出来上がりなのか目安を追記(鶏肉を竹串などで刺して透明な汁が出るようになったら、など)

【ポイント】

残ったスープに生麺やご飯を入れるとボリュームUP。

レシピ協力:貞光食糧工業株式会社

レシピで使用した商品:熟成阿波尾鶏鶏

※HALMEK upの人気記事を再編集したものです。