老け見え予防に!フェイスラインのもたつき対策

顎のたるみ・二重あごの原因は?解消法&予防ケア!

顎のたるみ・二重あごの原因は?解消法&予防ケア!

更新日:2025年05月07日

公開日:2023年03月01日

監修者プロフィール:川村郁美さん

専業主婦から一念発起、アトピーに悩む長男をきっかけに、医師になることを志す。子育てと両立しながら医学部生・研修医時代を乗り越え、念願の皮膚科医に。現在は、病気から美容まで皮膚のお悩みにお応えでき、地元の皆様に愛され頼られるクリニックを目指して、静岡県富士市にてとみ皮膚科クリニックを運営。保険皮膚科と美容皮膚科の両方を大事にしながら、患者と日々向き合っている。

顎のたるみ・二重あごの原因

二重あごになる原因の一つが脂肪ですが、太っていなくても、二重あごになることがあります。

顎下のたるみ・二重あごにはどのような原因があるのか、ここから詳しく解説します。

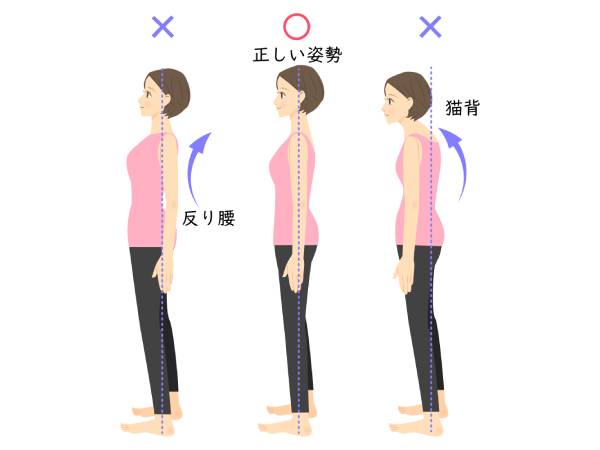

悪い姿勢

背中が丸まった悪い姿勢は、顎下のたるみが起きる大きな原因だといわれています。巻き肩や猫背になると顔が下がるため、重力によって顎下にたるみが生じやすくなるのです。

特に、仕事などで一日中パソコンやタブレットを触っている人や、スマートフォンを操作している人は、気付かないうちに姿勢が悪くなってしまいがちなため注意が必要です。

スマートフォンを見ることで姿勢が崩れて首や肩がガチガチに固くなる「スマホ首」も、たるみを悪化させたり、肩こりや首こりを引き起こす原因になります。

間違った舌の位置、舌の筋肉の衰え

間違った舌の位置も、顎下にたるみが起こる原因です。

舌には正しい位置があり、口を閉じているときに「舌が上顎にぴったりとくっついている状態」が基本です。

顎舌には舌を動かすための「舌骨筋群(ぜっこつきんぐん)」と呼ばれる筋肉の集まりがありますが、この筋肉も加齢とともに衰えてきます。すると、舌が口の奥で垂れ下がり、顎下のたるみや二重あごを引き起こす原因になるのです。

舌の位置が悪く、舌先が前歯に触れていたり、舌が下顎の方に落ちていると、歯並びの乱れやいびきにつながることも。

日本語の発音は舌骨筋群をあまり使わずに行うため、意識して動かさないと衰えやすいといわれています。舌を正しい位置に置くことが大切です。

筋力低下、筋肉減少によるたるみ

年齢とともに二重あごが目立ってきたのが気になる場合は、筋力低下や筋肉の減少が原因で、顎下のたるみにつながっている可能性があります。

マスク生活やテレワークの影響で無表情で過ごしていると、使われない表情筋が衰えていってしまうため、注意が必要です。表情筋が衰えると、顎や顔のたるみだけでなく肌のハリや弾力が失われてしまうことにつながります。

脂肪やむくみ

顔の皮下脂肪が増え過ぎると、脂肪が肥大化して二重あごにつながることがあります。

鎖骨にあるリンパ節が詰まると、むくみにつながります。顎の関節は歪みの影響を受けやすく、リンパの流れが悪くなりやすい部分であるため、脂肪ではなく、むくみによって顎まわりに「もたつき」が出ているケースも。

食べ過ぎや飲み過ぎ、塩分や糖分の過剰摂取はリンパの流れを悪くするため、水分によって排出されるはずの老廃物がうまく排出できなくなってしまいます。むくみが気になる場合は、普段の食生活にも目を向けてみましょう。

骨格の歪み・歯の噛み合わせ

歯の噛み合わせも、顎のたるみに影響を与える部分です。

歯の噛み合わせが悪かったり、顔の骨格に歪みがあると、歯ぎしりや食いしばりを引き起こします。それが頬やエラの筋肉のこわばりにつながり、舌や顎の筋力低下を招くため、二重あごになると考えられています。

顔の骨格の歪みは顎などフェイスラインのたるみ、二重あご、顎のシワ、頬のたるみ、エラ張り、口角が下がる、頬がこけるなどさまざまな症状につながるため、注意しましょう。

顎のたるみ・二重あごに効くトレーニングやマッサージ

気になる「たるみ」はさまざまな方法でケアできます。

朝起きたとき、スマートフォンやパソコンを操作しているとき、マスクの下でなど、手軽にできるものばかりなので、ぜひセルフケアを始めてみてはいかがでしょうか。

ここからは、顎のたるみ・二重あごに効くトレーニングやマッサージをご紹介します。

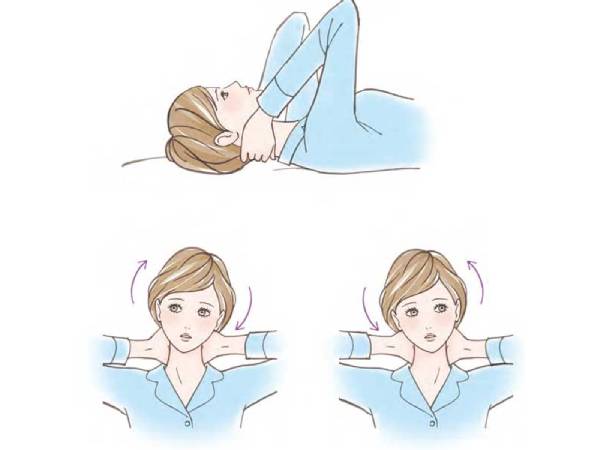

朝のリンパケア

顎下や二重あごなど顔のたるみが気になっている人は、首や肩が凝っていることも多いようです。

顔のたるみは肩甲骨まわりの筋肉と胸鎖乳突筋が固くなっていることも影響しているため、顔だけをケアしても、根本的な解決にならないことも。

またマスクが一般化した影響で、顎まわりがずっとマスクに押さえつけられており、口元の筋肉が凝り固まりやすい状況です。

リンパをケアして、顔まわりの筋肉を全体的に柔らかくしましょう。眠っている間に歯を食いしばっている人が多いため、朝リンパケアをすると、すっきりします。

- 朝、布団に仰向けになったまま、両手を首の下に添える

- 首の下に両手を添えたまま、ゆらゆらと頭を左右に揺らす

- 鎖骨に軽く手を当てて、ひじを交互に8の字を描くように動かす

- 小鼻の脇・頬の真ん中・外側の3か所を指で加圧する

- 指の力を抜き、力を掛けずに軽くくるくると回してゆるめる

- 親指を使い、下顎の骨に沿った4か所を顎先からエラに向かって押す

- 手のひらを使い、頬から耳下腺に向かってサラサラと優しく一方向に撫でる

- 両手を交互に動かし、首筋を上から下に向かってサラサラと優しく一方向に撫でる

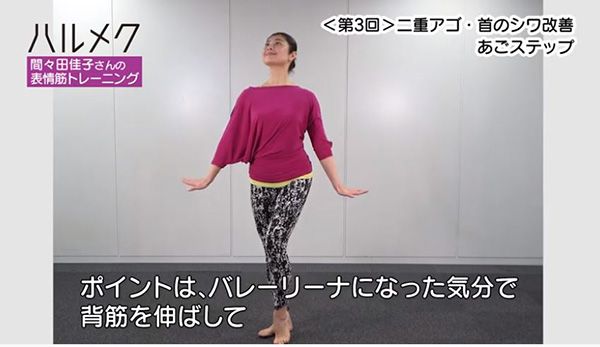

あごステップトレーニング

あごステップは、顎下と広頚筋、胸鎖乳突筋といった首まわりの筋肉を鍛えるトレーニングです。始める前に写真を取っておくと、続けた後の顔の変化を確かめられます。

あごステップのポイントは、バレリーナになった気分で背筋をしっかり伸ばして首を長くすること。首を痛めやすい人は頷くイメージで、無理なく行いましょう。

- 頭、顔、体に1本の軸を作るイメージで姿勢を正して立つ

- 口はきゅっと閉じる(このとき、歯は噛み締めないようにする)

- 顎を上に上げて、顎下をぐっと伸ばす(このとき、口を開けないように注意する)

- 顎下の筋肉、胸鎖乳突筋、広頚筋を緊張させたままの状態で顎を引く

- 両腕をペンギンのように手のひらを地面に向けて伸ばし、ここまでの顎を上げ下げする動きを童謡「あめふり」に合わせて繰り返す

- 童謡「あめふり」のリズムに合わせて顎を上下させ、腕を振って足踏みする

セルフマッサージ

自分でできるセルフマッサージも、二重あごの予防に効果的です。マッサージをするときはマッサージクリームやマッサージオイルを使い、肌への摩擦をなくすことがポイントです。

- 手を軽く握り、指の関節部分を使って鎖骨の上下を内側から肩に向けてゆっくりと滑らせる。これを左右1分ずつ行う

- 同じように指の関節を耳の付け根に当て、上から下へ、痛気持ちいいくらいの強さで滑らせる。これを左右30秒ずつ行う

- 手のひらを首の側面に密着させ、耳の後ろ側から鎖骨に向かって流す。これを左右1分ずつ行う

- 顎裏のくぼみに親指を当て、耳たぶの後ろのくぼみに向かってフェイスラインに沿って指を滑らせる。これを左右1分ずつ行う

- 少し顔を上げて、指の関節で顎からフェイスラインに沿って耳たぶの後ろのくぼみまでを流す。これを左右1分ずつ行う

- 顔を正面に戻し、指の関節を使い、顎→口角→噛み合わせ部分の筋肉をほぐす。これを左右1分ずつ行う

- 両方の手のひらで顔を包み込み、顎→耳→首→鎖骨の順番でゆっくりと流していく。これを5回行う

表情筋トレーニング

家にいることが多かったり、デスクワークなどで無表情になる機会が多い人は、スマートフォンやパソコンを操作しながらできる表情筋トレーニングがおすすめです。

やり方は簡単で、口を「い・う・い・う」と動かすだけ。声は出さなくてOKです。

スマートフォンやパソコンを操作しながらでも、マスクの下でも手軽にできるので、日常生活に取り入れると手軽に自分のペースでケアできるでしょう。

「い」のときはしっかりと口角を左右に引いて、「う」のときにしっかり唇を前に突き出すことがポイントです。

顎のたるみ・二重あごを予防する方法

ここでは、顎下のたるみ・二重あごを予防する方法をご紹介します。

正しい姿勢で立つ・座る

自分でまっすぐ立っているつもりでも、実は重心が偏っているケースも多いといわれています。

膝をほんの少し曲げて立ってみて、足の裏全体を地面に付けたら、そこからゆっくり膝を伸ばして立つと、首・肋骨・骨盤がまっすぐつながり、背骨が伸びた正しい姿勢になります。

座るときも、正しい姿勢を保つことが大切です。裏ももの付け根部分に重心を置くようにし、浅めに腰掛けましょう。このとき少し座骨を前方に倒し、尾てい骨を浮かすようなイメージで座るのがポイントです。背中が丸まりにくく、骨盤が立ちやすくなります。

スマートフォンは目線と同じ高さで使う

スマートフォンを使っていると、ついつい目線が下がってしまいがちに。そうなると、重心によって顎や顔のたるみにつながります。

スマートフォンを使うときは、目線と同じ高さに持っていきましょう。いすに座り、足の付け根に手を置いて、軽く胸を張り、しっかり脇を締めてスマートフォンを目線の高さに持ってきて使います。

マスクの下で少し口角を上げる

花粉症シーズンは、マスク生活中のケアも大切です。

マスクをしているとついつい表情が乏しくなってしまいがち。意識して少し口角を持ち上げ、笑ったような表情を作るのも、たるみ防止につながります。

口角を少し上げると「笑筋」と呼ばれる筋肉を鍛えることが可能です。いつでも簡単にできるので、ぜひ取り入れてみましょう。

食事のときによく噛むようにする

顎やフェイスラインのむくみ、たるみ解消のためには、食べ物をしっかり噛むことも大切です。柔らかい食べ物や加工食品、精製された食品は、加工されていない食品に比べると噛む回数が少なくなりやすいです。

例えば、りんごジュースを飲むよりも、生のりんごを食べた方が咀嚼回数が増え、余分な糖分の摂取も減らせます。

顎下のたるみ・二重あごに効果的な美容医療の施術も

クリニックで受けられる美容医療の施術の中にも、顎下のたるみ・二重あごに効果的なものが存在します。

- 脂肪溶解注射(小顔注射)

- ハイフ(HIFU)

- 糸リフト(スレッドリフト)

- 脂肪吸引

セルフケアでの改善が難しい場合は、これらの方法も選択肢の一つです。

それぞれ施術内容や期待できる効果、費用などが異なるため、クリニックで医師とじっくり話し合った上で自分の悩みや症状に適した施術を選ぶことが大切です。

簡単セルフケアで顎下のたるみや二重あごをすっきり!

顎のたるみは、脂肪だけでなくむくみや筋力低下、悪い姿勢や間違った舌の位置など、さまざまな原因が考えられます。

顎やフェイスラインがもたついたり、二重あごになると輪郭がぼやけたようになってしまうため、簡単なトレーニングや予防ケアで対策してみてはいかがでしょうか。

※HALMEK upの人気記事を再編集したものです。効果には個人差があります。試してみて異変を感じる場合はおやめください。

間々田佳子さんの表情筋トレーニング動画をチェック

↑動画を見るには画像をクリック↑

■もっと知りたい■