更新日:2022年09月17日 公開日:2021年03月04日

素朴な疑問

歯周病は治らない病気なの?進行を抑える方法は?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

先日、ネットニュースで「歯周病は一度かかったらもう治らない」という内容の記事を読みました。確かに歯周病は一度かかったら厄介だと聞くけれど、本当に治らないのかしら……。気になったので、いろいろと調べてみました。

歯周病を治すことは難しいが、進行を止めることはできる

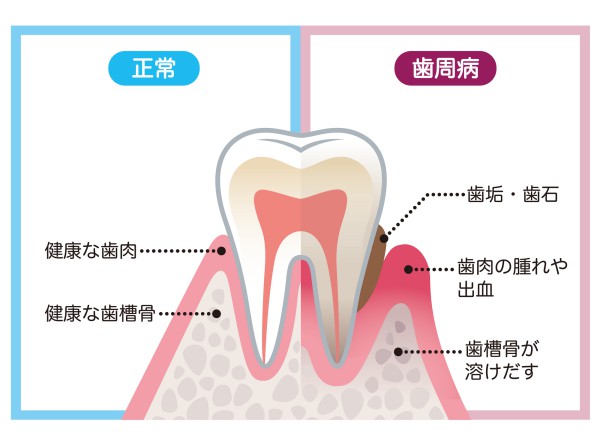

歯周病は歯や歯茎の間にたまった歯垢(プラーク)に細菌が繁殖し、感染して起こる症状全般を指します。最初は歯茎が赤くなる程度で、あまり自覚症状がありません。

しかし、歯茎が下がってきたり、歯並びが気になってきたら、「歯の土台」が弱ってきている証拠です。歯の土台とは、歯を支えている「歯茎」とその奥にある「歯槽骨」などの歯周組織のことです。症状が進行するとウミや炎症がひどくなり、重症化すると歯槽骨が溶けて歯を支えきれなくなってしまいます。

歯周病は感染症の一種で、歯周病原菌によって起きます。その病原菌の種類は無数にあり、口の中で生きています。

一度感染すると、完全に歯周病原菌をなくすことは難しいのですが、適切なケアをすることによって、症状の進行を抑えることはできます。歯周病原菌の数を少なくし、その状態を維持することが大切です。

それでは、歯周病原菌を抑えるケアにはどのようなものがあるのでしょうか?

歯周病のセルフケアの方法

まずは、歯の土台チェックリストで自分の歯の土台の状態と生活習慣をチェックしましょう。口の中の気になる症状は、歯の土台の危機と密接に関係しています。

以下の症状が一つでも当てはまれば、歯の土台が弱り、歯を支える力が低下している可能性があります。

歯の土台チェックリスト

- 歯茎が下がってきた(歯が長く伸びてきた)

- 歯並びが悪くなってきた

- 歯と歯のあいだに食べ物が挟まりやすくなってきた

- 硬いものを食べるときに、思わず歯をかばってしまうことがある

歯周病原菌を抑えるセルフケアの方法

- 歯周病菌を減らす

歯周病対策の基本は口内の歯周病菌をできる限り減らすということです。歯と歯茎の隙間や歯の間など、歯垢がたまりやすいポイントを清潔に保つようにしましょう。

毎食後、歯磨きをするのはとても大変なことですが、続けているうちに徐々に歯茎が引き締まり、歯茎の溝が浅くなり、歯周病原菌が増えにくくなります。地道なセルフケアと専門医によるケアを続けて、歯周病菌が繁殖しにくい環境をつくることが大切です。

- 免疫力を上げる

歯周病の原因は細菌感染によるものです。細菌に感染して歯周病を発症する確率は大きな個人差がありますが、その要因として個々が持つ免疫力が挙げられます。歯周病菌が活発になりにくい口腔(こうくう)環境を体内からつくっていくことも大切です。

具体的には睡眠不足や運動不足にならないよう規則的な生活を心掛ける、禁煙する、食事内容を見直すなど、基本的な生活習慣をあらためて考えてみましょう。小さな積み重ねが免疫力を上げて、歯周病菌に負けない口腔環境をつくります。

- 噛む力のバランスを取る

残念ながら歯周病が進行している場合、残っている機能をできるだけ長持ちさせる対策を取る必要があります。歯槽骨が溶けて歯や骨にまでダメージを受けている場合、残った歯で正しい噛み合わせを維持しなくてはいけません。

噛み合わせのバランスが取れていないと、一点に力が集中して歯が削れてしまったり筋肉や周りの神経に負担をかけてしまいます。専門医に相談してマウスピースを作ってもらうなど、歯ぎしりや噛み締めが起きないようにしましょう。しっかりと噛むことで歯を支える歯槽骨が刺激され新陳代謝を促す効果も期待できます。

歯周病は完全に治すというより、うまく付き合っていく感覚が大切だとわかりました。毎日こつこつケアを続けて、症状が進行するのを防ぎたいですね。

【監修】

宝田恭子先生(宝田歯科院長)

■人気記事はこちら!

- 歯周病になりやすい年齢は?何歳からかかるの?

- 歯周病だと口臭はどんな臭いになるの?

- 歯科医が解説!磨き残しを防ぐ正しい歯磨きの仕方

- 歯周病かも?セルフチェックから治療法、歯磨き方法も

- 歯周病って人にうつるの?

- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100

イラスト:飛田冬子