公開日:2022年01月16日

素朴な疑問

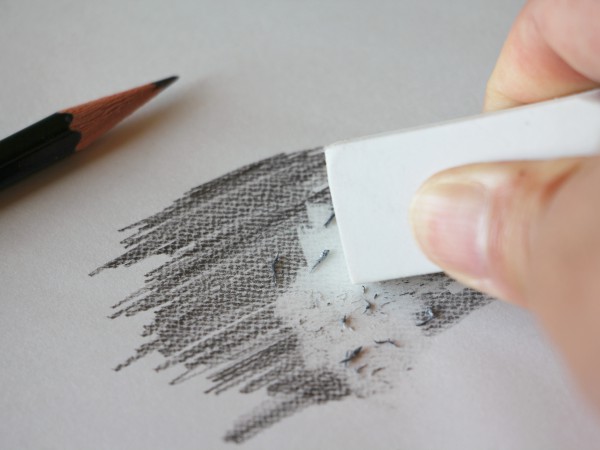

消しゴムってどうやって作られるの?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

昔からいろいろな消しゴムがあるけど、やっぱり私はスタンダードな白い消しゴムが好き。だってよく消えるんだもの。ところで、消しゴムって、いつから使われるようになったのかしら?

この機会に、消しゴムについていろいろ調べてみようと思います!

消しゴムの起源

消しゴムは、1770年に、イギリスの化学者プリーストリーさんが天然ゴムでえんぴつで書いたものを消せることを発見したのが始りだそう。

その2年後の1772年には、角砂糖くらいの大きさの消しゴムがイギリスで販売されるように。やがてヨーロッパ、そして全世界へと広まったそうです。

日本には、義務教育制度が実施された明治時代に広まりました。明治19年(1886年)には、ゴムを扱う企業が消しゴムに近いものを作り、明治26年(1893年)に日本初の消しゴムが誕生したと言われています。

そして本格的に日本で量産されるようになった大正時代には、複数の消しゴムメーカーが誕生しました。

昭和3年(1928年)になると、製図用消しゴム日本製第1号が誕生しました。ですが、当時の消しゴムは、材料である天然ゴムを輸入に頼っていた背景があり、それに替わる材料の開発が急務でした。

それと同時に、より消えるための研究も行われ、昭和34年(1959年)には、世界初となるプラスチックの消しゴムが発売されたのです。

研究熱心な日本メーカーの努力によって現在の原型となる消しゴムが誕生したのね~。

消しゴムの作り方

消しゴムにプラスチックが含まれているのは知っているけど、どうやって作られるのかも気になるので調べてみました。

まずは、プラスチックや油などの材料を配合します。その後、熱を加えて混ぜ合わせます。プラスチックと油が完全にくっつくと硬くなってしまうため、温度や時間の調整をしながら適した硬さにするのがポイント。

次に消しゴムの形作り。材料を管の中から押し出す「押し出し」、型に流して圧をかけて固める「圧縮」、完成形の型に流し込む「射出」の3つの方法があります。射出はそのまま包装し、他の2つはカットしてから包装すれば完成です。

消しゴムは、色や形、匂い付きなど、バラエティに富んだラインナップだけに、見ているだけでも楽しいわよね~。

■人気記事はこちら!

- 大人の塗り絵で認知症予防!「マンダラ塗り絵」とは?

- 過去5年間の【今年の漢字】は?

- 都市の真ん中にこんなものが!

- ウールってどんな素材?

- 断捨離でチャリティー「古着deワクチン」

- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100

イラスト:飛田冬子