お茶の基礎知識・2

ほうじ茶も緑茶の仲間!?お茶の種類と特徴をチェック

ほうじ茶も緑茶の仲間!?お茶の種類と特徴をチェック

公開日:2021年06月28日

緑茶・紅茶・烏龍茶が実は一緒の植物って本当!?

お茶の分類は、大きく「緑茶(不発酵茶)」「紅茶(発酵茶)」「烏龍茶など(半発酵茶)」の3種類に分けられます。

飲むとその香りや味わいの違いから、まったく違うお茶と思われがちですが、実はこの3つはすべて同じ「チャノキ」の葉を加工して作られたもの。「チャノキ」はツバキ科の永年性常緑樹で、学名を「カメリア シネンシス L.」といいます。

緑茶も紅茶も同じ「チャノキ」の葉からできるのに、香りや味わいが違うのはどうしてなのでしょうか?

その理由は「お茶がどのようにして作られるか」にあります。

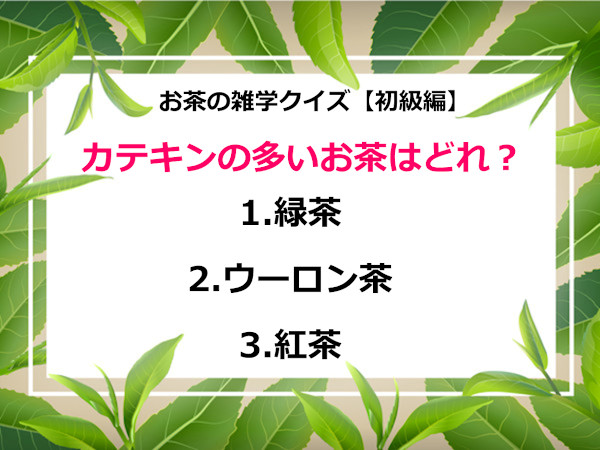

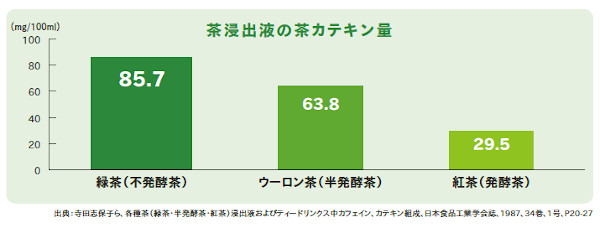

3種類のお茶の製法は、それぞれ以下の通りです。お茶にはさまざまな成分が含まれていますが、中でも、お茶の渋み成分であるカテキンの量や種類は製法によって大きく変化します。

緑茶(不発酵茶)

茶葉に煮る・蒸す・炒るといった方法で熱を加えることで、酸化酵素の働きを止めて作られるのが「不発酵茶」です。カテキンは熱により変化しますが、製造工程で酸化酵素の働きを止めるため、カテキン類が減少しないのが特徴です。

紅茶(発酵茶)

不発酵茶とは逆で、酸化酵素により発酵させて味や香りを生み出すのが発酵茶です。発酵する過程でカテキン類の重合が起こることで、カテキン類が減少します。その際、一部のカテキンはテアフラビン類、テアルビジン類などに変化します。

烏龍茶など(半発酵茶)

「半発酵茶」の中でも、一番有名なのは烏龍茶です。こちらも紅茶同様に酸化酵素の働きにより、独特の風味や香りが生まれます。

このように、同じ茶葉から作られるお茶ですが、その製法により含まれる成分に違いが生じます。カテキンの量は、お茶の抽出温度や時間などによっても変化するため、あくまで参考値とはなりますが、緑茶と比べるとウーロン茶は45~70%、紅茶は30~40%程度のカテキン量とのこと。

茶カテキンの効能として、血中コレステロール低減、体脂肪低減、抗ウイルス、抗酸化、抗菌作用、虫歯予防などがあることが知られており、コロナ禍の今は特に、カテキンを多く含む緑茶への注目が高まっています。

緑茶の種類と特徴!ほうじ茶や玄米茶も緑茶の仲間

実は、緑茶というのは日本茶の総称で、さらに細かく抹茶・玉露・煎茶・番茶・ほうじ茶・玄米茶などに分かれます。これらの違いは、茶葉を育てる畑と茶葉を蒸した後の製造工程にあります。

抹茶

茶畑に覆いをかけて光を遮断して栽培(被覆栽培)した後、茶葉を蒸して揉まずに乾燥させた「碾茶(てんちゃ)」を丸ごと挽いて粉末にしたものが、抹茶。茶カテキンやテアニンなど、茶葉に含まれる成分を余すことなく取れるのが魅力です。

玉露

玉露も抹茶と同様に、被覆栽培で育ちます。蒸した後に揉み、乾燥させて作ります。優しい甘みと深いコクがあるのが特徴です。カフェインの他、茶カテキンやテアニンに加えて、ビタミン類も豊富です。

同様に被覆栽培で育つ「かぶせ茶」がありますが、玉露が20日程度被覆するのに対して、かぶせ茶は1週間程度と期間が短いという違いがあります。日の光をあてずに新芽を育てるため、茶葉の緑色が濃くなり、渋みが少ないのが特徴です。

煎茶

煎茶は覆いをせず、太陽の光をたっぷりと浴びて栽培されます。玉露同様、茶葉は蒸した後に揉み、乾燥させます。爽やかな香りが特徴で、家庭で最も一般的に飲まれるお茶です。茶カテキンやカフェイン、ビタミン類などを多く含みます。

中でも、普通の煎茶よりも約2倍長い時間をかけて茶葉を蒸して作ったお茶を「深蒸し茶」と呼びます。深蒸し茶は、お茶の味や緑の水色(すいしょく)が濃く出るのが特徴です。

ほうじ茶(焙茶)

煎茶、番茶、茎茶などをキツネ色になるまで強火で炒って(ほうじて)、香ばしさを引き出したお茶のことです。炒る(ほうじる)ことによってカフェインが飛ぶので、香ばしさとすっきりとして飲みやすい味わいが特徴です。

玄米茶(げんまいちゃ)

水に浸して蒸した米を炒り、これに番茶や煎茶などをほぼ同量の割合で加えたお茶が「玄米茶」です。炒り米の香ばしさと、番茶や煎茶のさっぱりとした味わいが楽しめます。米が混入していることで、カフェインが少なめです。

番茶(ばんちゃ)

番茶は、「番外茶」からきているといわれており、大きく4種類に分類されます。茶葉の摘採期や品質、地域などによって、さまざまな意味の番茶があります。

- 一番茶の手摘み、あるいは若芽を摘採した後の遅れ芽を摘採したもので、品質は良好。(専門的には「一茶番」)

- 三番茶を摘採せず、そのまま枝葉を伸ばしたものを秋に摘採したもので、量的にはもっとも多い。(専門的には「秋冬番茶」)

- 仕上げ加工工程で、大きく扁平な葉を切断せずに取り出し、製品化したもの。(専門的には「頭(あたま)」)

- 昔から非主産地で地元消費を主として、特殊製法で造られた茶。(例として「京番茶」「阿波番茶」など)

いずれにしても、摘採期、品質、地域などで日本茶の主流から外れた番外のお茶を指しています。一説には、遅く摘み採ったお茶、つまり「晩茶」から転じて番茶、あるいは番小屋で待機中に飲んだ安いお茶を番茶という説もあります。

お茶の生産量が多い県はどこ?茶葉の産地と人気の品種

このようにさまざまな種類があるお茶ですが、日本では北は秋田から南は沖縄まで、広い範囲で栽培されています。日本を代表するお茶の産地はいくつかありますが、中でも生産量が多いのは、静岡県と鹿児島県です。

この2県はもちろん、それ以外にも全国各地に有名なお茶の産地や銘柄があります。主なものを以下にまとめてみました。

狭山茶(埼玉県)

狭山茶は、埼玉県狭山地方で作られる、渋味と味が濃いお茶。古くから行われている「狭山火入れ」という、じっくり時間をかける独特の火入れが特徴で、すっきりとした香りと味わいを楽しめます。

川根茶(静岡県)

静岡県は、日本有数のお茶の産地。県内には数々の銘産地がありますが、特に高品質な茶葉の産地として有名なのが、山間地に茶畑が広がる川根・天竜・本山です。川根茶は、色は濃い青緑色で香りも味も濃いのが特徴です。

伊勢茶(三重県)

千年の歴史を誇る由緒あるお茶の産地。伊勢茶は、煎茶・深蒸し茶・かぶせ茶などが主に生産されています。特に鈴鹿山系の茶は伊勢茶を代表する良質なお茶で、濃厚な滋味が特徴。

宇治茶(京都府)

高い品質を誇る産地として有名なのが、宇治。宇治茶は、玉露・煎茶・てん茶で知られ、ともに上品で奥深い香りがします。

知覧茶(鹿児島県)

知覧をはじめとした鹿児島では、平坦な茶園が多く摘採の効率化が進んでいます。温暖な気候のため、新茶の摘み取りが早く、4月上旬から始まり(一般的な新茶のシーズンは5月初旬)、味が濃く香りは薄いのが知覧茶の特徴です。

このように、種類や産地によりさまざまな違いがある緑茶。「おうち時間」は、ぜひいろいろなお茶を飲み比べて楽しんでくださいね。

■もっと知りたい■

- 【お茶の基礎知識・1】新茶のシーズンはいつ?

- カテキンとは?カテキンの量が最も多いお茶は何?

- お茶のプロが教えるおすすめの急須・選び方のポイント

- プロに学ぶ!カテキンたっぷり緑茶の美味しい入れ方

- プロに学ぶ!茶道の作法と抹茶の点て方・作り方

取材協力:伊藤園