更新日:2024年01月02日 公開日:2020年01月01日

素朴な疑問

初詣はいつまでに行くべき?由来や作法もぜんぶ解説!

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

元旦はThe寝正月で、朝からずっとのんびり過ごしていました。2日は重い腰を上げて初詣に行くつもりだったのですが、お天気がイマイチで断念……。

あれ、初詣は何日までに行った方がいいってあるのかしら。三が日なら、まだ間に合いますよね? 気になったので、早速調べてみました!

初詣は「松の内」(関東なら7日)までに

昔から日本では、新年にさまざまな幸福をもたらしてくださる「年神様」をお迎えし、おもてなしをして、お見送りをするという一連の行事がありました。お正月とはその一連の行事のことです。そして、初詣とは、地元の氏神様に旧年の感謝をささげ、新年がよい年になるようにとお参りをする行事です。

ちなみに、日本に古くからある風習に、「年籠り(としごもり)」があります。年籠りは、新年を平安に過ごせるよう、大晦日の夜から元旦の朝にかけて一家の長が氏神に祈願するというもの。年籠りは、大晦日に詣でる「除夜詣」と、元旦に詣でる「元旦詣」に分けられ、元旦詣が初詣の原型となっています。

初詣は、一般的には、1月1日~3日の三が日か、お正月にやってきた年神様がいらっしゃる期間といわれている「松の内」までに行きます。松の内は、関東と関西で期間が違います。関東では1月7日まで、関西では15日まで。

どうしても予定が合わなくて、松の内が終わるまでに初詣に行けなかったという場合には、「小正月(1月15日)」、もしくは「節分(2023年は2月3日)」までに詣でるのがいいといわれています。

神社のお参りの作法

神社にお参りするときの作法ですが、まず鳥居をくぐる前に敬意を持って一礼し、心を落ち着けて神聖な場所に入ることを意識しましょう。手水で身を清めたら、お参りです。

まず、おさい銭を入れ、鈴を鳴らした後は「二礼二拍手一礼」といわれている通り、2回頭を下げ、2回柏手を打ち、最後にもう1回頭を下げます。柏手を打つときに、神様への感謝の気持ちを唱え、最後の一礼は慌てず、間を置いて心を込めて深くお辞儀しましょう。お参りをする際は、お願い事をするのではなく、見守ってくれている神様への感謝の気持ちを表しましょう。

喪中はお参りを控えましょう

身内が亡くなって1年以内の「喪中」である場合は、年賀状のやりとりを控えるように、初詣も控えるのが慣習になっています。

初詣をきちんと済ませることができれば心が落ち着き、仕事に、趣味に、生活に、自然と福を呼び込めそうな気がしてきます。今年一年が素晴らしい年になることを願って、ぜひ初詣に出掛けましょう。

※この記事は2020年1月の記事を再編集して掲載しています。

■人気記事はこちら!

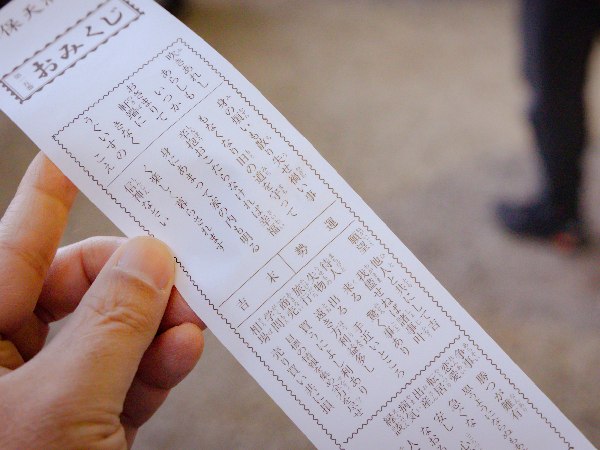

- おみくじは家に持ち帰ってもいいの?

- お年玉の由来って何?

- お雑煮が地域によって全然違うって本当?

- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100

参照:テレ東プラス

イラスト:飛田冬子