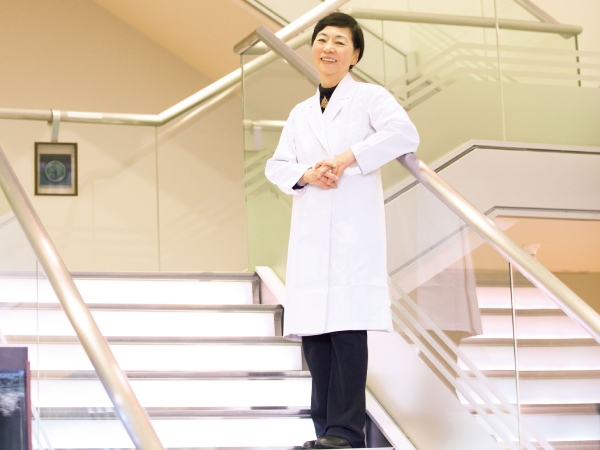

生命誌研究者・中村桂子さんの人生(1)

中村桂子・悩みを抱える方に届ける生命誌のメッセージ

中村桂子・悩みを抱える方に届ける生命誌のメッセージ

更新日:2021年12月06日

公開日:2021年02月18日

生命誌とは

生命誌とは、人間も含め、さまざまな生き物たちが「生きている」様子を見つめ、そこから「どう生きるか」を探す学問のこと。

写真は、中村桂子さんが館長を務めるJT生命誌研究館に飾られている扇で、地球上の生き物たちは、38億年前の海に存在した細胞を祖先とし、時間をかけて進化し、多様化してきた仲間であることを表現しています。

生命誌から見ると、生きていること自体が重く意味がある

1993年から、大阪・高槻にある「JT生命誌研究館」で生命誌を発信し始めました。生命誌って何? と思われる方も多いと思います。簡単に言うと、私たちがこの自然の中で生きていることの素晴らしさ、面白さを伝える活動です。

今、私たちが生きていること。それは生命の歴史から見ても本当に重く、意味があることなのです。

みなさん、この地球上にいる生き物が、同じ一つの細胞から生まれたことはご存じでしょうか? 人間も、草花も、魚も、虫も、動物も、祖先は一つと考えられます。「え? アリと人間が同じ祖先?」と思われたかもしれません。そう、同じなのです。

この世に生きる生き物は、同じ仲間。どれが上等でどれが下等ということではなく、人間が一番えらいというものでもありません。

科学者が、専門用語で自然の素晴らしさや生命の不思議さについての論文を書いても、一般の方にはなかなか伝わりにくいもの。でも伝え方を工夫すれば、音楽コンサートのように科学を楽しんでもらえると思います。

ですから最近は、演劇や音楽、歴史などさまざまな分野の人と交流し、活動の幅を広げています。

宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』のメッセージを生命誌で読む

以前、宮澤賢治(みやざわ・けんじ)の小説『セロ弾きのゴーシュ』の世界を、生命誌の視点から読み解き、生演奏のセロと人形劇の舞台を作りました。

ゴーシュはセロが上手ではありません。進歩を目指すだけの現代社会に疲れ、毎晩動物たちと交流するうちに、演奏家としても人間としても成長していきます。最後には渇いた人の心を動かします。

賢治の世界観と、小さな生き物の声に耳を傾ける生命誌のメッセージは同じです。

いつも何かに追われ、疲れ、悩む子どもたちを助けたい

今、一番お手伝いしたいのが、子どもたちです。私のところには、小学生が自分の命に悩み、「死にたい」と手紙を送ってくることがあります。本来は土を踏み、草花に囲まれ遊んでいる年齢です。でも現実は、いつも何かに追われ、疲れ、悩んでいる。

受精しても着床できず消えていく受精卵の方が多いことを考えると、今この世に生まれたこと自体が尊いです。自分を、どこまでもさかのぼれば、みんなつながって38億年前の祖先細胞に行き着きます。

あなたが今、生きていることは、すごいことなのだと、伝えたい。

戦争を経験し、生きていることの尊さを身をもって知る私たち世代だからこそ、子どもたちに伝えられることがあると思います。どんなことでもいい、周囲の子どもたちに「命ってね……」と語りかけてあげてほしいと思います。

中村桂子さんの生命誌とともに歩んだ人生

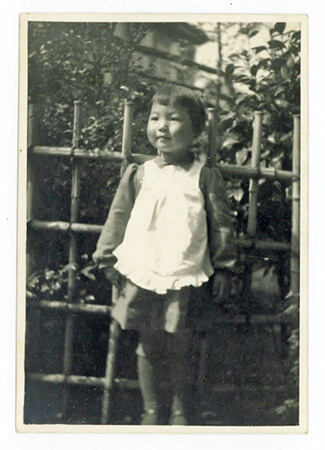

- 1936(昭和11)年 東京・練馬に生まれる。

- 1942(昭和17)年 6歳 池袋第五国民学校に入学。1年生の秋に、東京・四谷に。山梨・下部温泉に学童疎開。

- 1945(昭和20)年 9歳 東京大空襲の直後、一家で愛知・高浜へ。12歳のときに東京に戻り、麹町中学に入学。

- 1955(昭和30)年 19歳 東京大学理科一類に入学。

- 1958(昭和33)年 22歳 DNAの二重らせん構造に出合う。東京大学大学院に進み、博士課程まで修了(理学博士)。

- 1971(昭和46)年 35歳 三菱化成生命科学研究所の室長に就任。幼い2人の子育てで、生命科学への興味がさらに強くなる。

- 1989(平成元)年 53歳 早稲田大学人間科学部教授に就任、生命誌の研究を始める。

- 1993(平成5)年 57歳 JT生命誌研究館がオープンし、副館長に就任。2002年から館長に。

- 現在 館長の業務の一方で、生命誌が芸術、哲学、宗教、生活などとつながる総合知となるよう活動の幅を広げている。

中村桂子さんのプロフィール

なかむら・けいこ 1936(昭和11)年、東京都生まれ。大学で化学を学んでいたとき、人間の中にあるDNA(遺伝子)の不思議さに出合い、生きものに興味を持つ。いのちを機械のように扱う現代生命科学に疑問をもつようになり、53歳のとき、地球創生時からの生きものの歴史を読みとく生命誌研究を始める。2002年からJT生命誌研究館長を務め、2020年4月から名誉館長に。著書に『ふつうのおんなの子のちから』(集英社クリエイティブ刊)『おとなの目をこどもの目にかさねて』(青土社刊)など。

取材・文=清水麻子(編集部) 撮影=中西裕人

※この記事は2015年3月号「ハルメク(旧いきいき)」を再編集し掲載しています

■もっと知りたい■