余った帯地で鞄も

きものリフォーム―二部式の帯で着付けを時短―

きものリフォーム―二部式の帯で着付けを時短―

更新日:2018年08月29日

公開日:2018年08月21日

きものをいろいろなものにリフォーム。過去に手がけた作品と、その背景にある物語を綴ります。今回はニ部式の帯が誕生したエピソードや、さらに孫の手甲に活用したお話を中心にお届けします。

より早くよりきれいに着たくて着付け教室へ

次女が扇舞を習い始めると、付き添いで着物を着る機会が増えました。そのうちに「日常的に着たい」「素早く、美しく着たい」と思うようになり、着付け教室に通うことにしました。そして上達するには数多く着ることだと悟りました。同時に、素早く着るためには上下に分かれた二部式にすればいいと気づき、巻きスカート風に下半分を作りました。

ところが、上衣は着るたびに調整に手間取り、普通の着物を着る時と同じくらい時間がかかってしまいました。それなら着物ではなく帯を、胴側と太鼓側に分けた二部式にしようと思いいたりました。

名古屋帯を二部式に。針金や紐をつけて工夫

帯にはさみを入れることはためらいましたし、かなり覚悟がいりました。でも帯にはもともと太鼓になる部分には柄があるのですから、はさみを入れる場所はめぼしがつきます。たれ側(帯の巻き終わりの方)から自分の背丈に合う大きさの太鼓を作り、形を整えて長めに折り返して切ると、失敗することはありませんでした。太鼓を固定するために、針金のハンガーをU字型に折ってつけます。胴も柄が前にくるように二巻き弱にして、両端に紐をつけます。これで完成です。

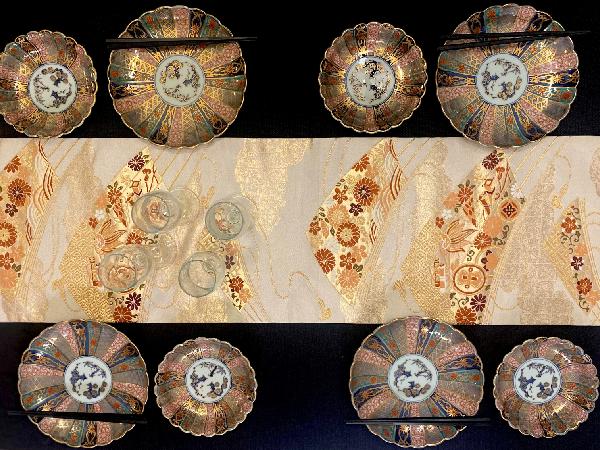

帯とお揃いの鞄ができました

普通に帯をつけるときは、胴に巻いてから太鼓を作る前に「て(巻きはじめの方)」と「たれ(巻き終わりの方)」を結ぶか、ねじって交差させますが、その部分の布がいらないので、帯地が余ります。

余った部分で鞄ができました。私はうれしくてお揃いで身につけるのですが、あまり気付いてもらえないようです。小京都や城下町と呼ばれるところへは、好んで着物で出かけるのですが、「着物で来てくださってありがとう」的なことは言ってもらえるものの、「あら、鞄(帯)とお揃いね」とは言われたことがないです(↘)

一枚の羽織から太鼓を二つ作り、コーディネートを楽しむ

羽織は着なくなりましたねぇ。羽織のままでは出番がないので、二部式の帯を作りました。黒の絵羽織からは太鼓を二つと胴を一つ作りました。大きな柄の太鼓をつけておしゃれに、小さい柄の太鼓をつけて法事に。胴は裏返すと黒の無地になるので、場面ごとに使い分けて楽しんでいます。

また別の羽織からは、娘とお揃いで着用しようと、二組の帯を作りましたが、孫息子に祭り用の手甲が必要になり、娘用の帯から桐の紋を切り取って作りました。羽織から帯。帯から手甲です。

次回は帯をリフォームした鞄やお洋服を見てくださいね。