四肢失っても「人生に絶望なし」中村久子72年の生涯

2023.05.04

2024年08月06日

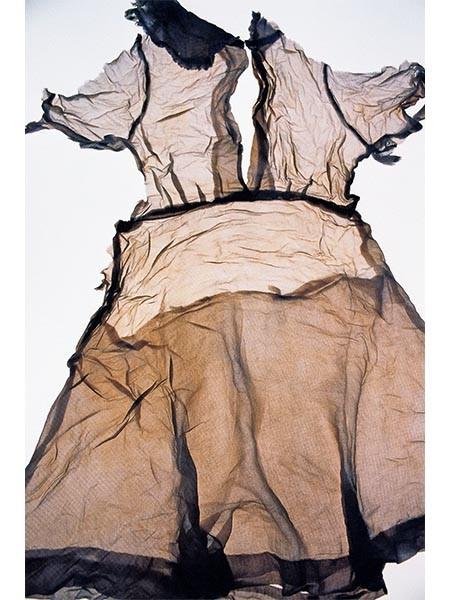

女性写真家・石内都が撮る戦争遺品

被爆者の遺品が語りかけてくる人生と暮らしの美しさ

昭和20(1945)年8月6日、原爆は一瞬にして14万人余りの尊い命を奪って広島の街を焼きつくしました。今も毎年広島に寄贈される「遺品」を、写真家の石内都さんは撮り続けます。石内さんの撮る遺品は何を問いかけ、語るでしょうか。

被爆遺品は悲惨という、差別意識がないだろうか

※取材は2020年8月に行いました。

被爆者の遺品は、75年以上前の洋服なのに、今見てもとてもおしゃれです。繊細な生地で仕立てられたワンピースや襟元の可憐なあしらい。色や模様もキレイで、原爆という言葉が持つ“悲惨なもの”のイメージとは異なるため、写真を見た人から「原爆を美化するな」「悲惨な戦争の傷跡がこんなにきれいなわけがない」と批判を受けることもあります。

そうした声には「原爆が落ちる前はもっと美しかったのよ」と答えているんです。

だってそうでしょう。遺品の持ち主である彼女たちだって8月6日を迎えるまでは、おしゃれをしたり、恋愛に夢中になったり、友人と肩を寄せて笑い合いながら精いっぱい生きていたのだから。

戦時中だから、ずっともんぺと防災頭巾だったわけじゃない。被爆者の遺品が美しいことを批判する人は、被爆遺品は“悲惨で暗いものだ”という差別意識を持っていることにつながります。

私自身、海外に行くと自分の中に無意識のうちに差別の萌芽があることに気付くことがあります。

外国の人からしたら原爆は「広島」と「長崎」ではなくて日本人全体に向けて投下した出来事。でも、当の日本人である私たちは、原爆は広島と長崎の地方性だからと、日本人同士で差別をしているのです。

遺されたものに触れると、持ち主の人生や思いがわかる

広島に通うようになったきっかけは、2007年に編集者から「広島を撮りませんか?」と依頼を受けたことです。そのときは1年かけて写真を撮る約束でした。でも、作品が完成した今も「ひろしま」を撮り続けている。その理由は新着の遺品が届くからです。

というのも毎年、被爆者の家族が、大切に保管してきた遺品を、資料館に寄贈しています。戦争は終わったけれど現実は変わっていない。ならば私はその現実を個人的な作品として撮ろう、関わろうと思いました。

毎年、撮影をするたびに、何年たっても洋服たちに出合えることに感謝しています。撮影中は「ありがとう、まだいてくれたのね」と語りかけています。

遺品のほとんどは女性や子どものもの。男性は戦場へ出征していたからあまり残っていません。遺されたものに触れると、わかることがあります。

穴が開いた箇所に修繕を施した形跡から我が子の成長を見守る母の思いを。上着に残った名札の刺しゅうから、その持ち主の人生を。だから行方不明の持ち主が、もし帰ってきても安心できるように、できるだけきれいに撮ってあげたい。

女性の私が個人的な視点で撮った、カラフルで美しい「ひろしま」

広島は歴史の現場の土地です。ゆえにこれまで多くの男性写真家が被写体にしてきました。写真はいつも時代性が写し出されています。

私が「ひろしま」を撮るまでは戦争の傷跡を直接的に写した、暗いモノクロ写真ばかりでした。広島の写真は長い間、原爆という悲惨な出来事を訴えるために「平和」や「反戦」といったメッセージ性を内包した報道としての文脈で存在していました。

それは写真の効用であり、存在意義だから必要なこと。

でも私はそうした文脈ではなく、より個人的に撮る。戦禍をくぐり抜けた「資料」ではなく、今、目の前にあるたった1枚の洋服として写真に残す。傷跡もあるけれど私の目には美しく映るからそのまま撮りたかったんです。

1枚のワンピースを撮るとき、私が向き合っているのは戦争の犠牲者ではあるけれど、たった一人の少女です。彼女が遺したワンピースの向こう側にある肉体や空気や匂い、音といった五感を写したいと思っています。

実際は目の前の現実しか撮れないけれど、過去や未来につながることがあるかもしれない。「当時、私が広島に生きていたらこんな服を着ていたかもしれない」と、ある種のリアリティを持っているのも、遺品をきれいに撮れることも、私が女性だからできることかもしれません。

カラフルで美しい「ひろしま」の写真は衝撃を与えたようで、多くの記者から作品に込めたメッセージについて取材されました。でも、私は写真で何かを発言する気はないんです。

私は撮った作品を差し出すだけで、それをどう受け取るかは見た人の自由ですから。

遺品を撮ることは、目に見えない時間の積み重ねを写すこと

初めて撮った遺品は84歳で死んだ私の母のものでした。母は戦後の米軍基地でジープの運転手として働き、自立した女性でした。生前はあまり仲がいいとは言えず、ずっと距離をつかみきれないまま。

だから母が死んだときも複雑な思いでしたが、思いのほか悲しみが大きく、母の下着や口紅といった日用品を捨てられず、前に進むための手段として撮影したのです。写真にすることで、ようやく母の存在を客観的に見ることができました。

遺されたものと向き合うことで、娘の私に見せなかった母の顔に触れ、一人の女性として初めて理解できた気がします。

遺品って不思議ですよね。主となる肉体が滅びても、その人が身に着けていたものはこの世に残ります。遺されたものを見ていると「なぜ、ここにあるのか」を問いかけてくることがあります。きっと、遺品を撮ることは、目に見えない時間の積み重ねを写すことなのかもしれません。

「ひろしま」も同じです。原爆は想像を絶する悲惨な出来事だし、私は当事者じゃないから、「わかる」なんて言えない。

でも「わからない」からこそ、想像して、写真を撮る中で一つ一つ理解をしていきたいと思うのです。どんなきっかけでもいいから関わることが大切だと思います。日本の戦後はまだ続いているのです。

カメラマン・石内都さんの歩み

1966年(19歳) 多摩美術大学デザイン科に入学。染織を専攻し中退

1975年(28歳) 独学で写真の道へ

1977年(30歳) 自身が育った街の空気を捉えた『絶唱、横須賀ストーリー』を発表

1979年(32歳) 写真集『APARTMENT』にて木村伊兵衛写真賞を受賞

2002年(55歳) 84歳で亡くなった母の遺品を撮った『Mother’s(マザーズ)』を発表

2007年(60歳) 依頼を受けて広島平和記念資料館に保存されている被爆者の遺品を撮る「ひろしま」を開始

2008年(61歳) 写真集『ひろしま』を刊行。以降は毎年ライフワークとして広島を訪れ、新たに収蔵される被爆者の遺品を撮り続けている

2012年(65歳) メキシコのフリーダ・カーロ博物館からの依頼を受け、画家・フリーダ・カーロの遺品を撮影。そのときの写真をまとめた写真集『Frida byIshiuchi』(2013)『フリーダ 愛と痛み』(2016)を刊行

2013年(66歳) 紫綬褒章を受章

2014年(67歳) 日本人で3人目となるハッセルブラッド国際写真賞を受賞

取材・文=児玉志穂(ハルメク編集部) 撮影=田邊剛 写真提供=石内都

※この記事は雑誌「ハルメク」2020年9月号を再編集し、掲載しています。

■もっと知りたい■