認知症が心配…一人暮らしは続けられるのか

一人暮らしで認知症になったら…リスクと予防方法

一人暮らしで認知症になったら…リスクと予防方法

公開日:2023年11月08日

高齢者の一人暮らしは増えている

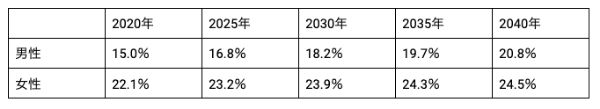

内閣府が公表した「令和5年版高齢社会白書(全体版)」によると、65歳以上の一人暮らしの割合は男女ともに増加しています。1980年には、65歳以上の男女それぞれの人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%でしたが、2020年には男性15.0%、女性22.1%となっています。さらに、今後も割合は増加すると予想されています。

その中には、ずっと一人暮らしを続けてきた方もいますが、家族が独立し、配偶者に先立たれて一人暮らしとなる方もいます。

一人暮らしだと認知症になりやすい?

一人暮らしの高齢者が増加傾向にある中、認知症になるリスクが懸念されることがあります。一人暮らしをしていても必ず認知症になるわけではありませんが、活動が少なかったり、人との会話・交流が少ない場合は注意が必要です。

厚生労働省が公表している「あたまとからだを元気にする MCIハンドブック」では、「身体的・心理的・社会的に活動性が低下することで、認知症になるリスクが高まります」と明記されています。

60歳や65歳の定年を迎えて退職した社会的役割の損失、配偶者との死別・離別による喪失感、定年後の趣味を見つけられず生活からの刺激が得られなくなるなど、多くの生活の変化があります。その変化をきっかとして、活動性の低い生活が始まると、認知症のリスクは高まります。

また、ご家族が一人暮らしだと、認知症の症状が出てきても症状に気付くのが遅れ、結果として対応が遅くなることがあります。認知症の症状や型を把握し、服薬などの対応を取ることで、進行を遅らせ、状態が改善することもあります。

認知症を疑う兆候。このようなトラブルはありませんか

ご家族が一人暮らしをしていて、以下のような行動が見られる場合は、認知症の兆候かもしれません。行動が見られる場合は特に、認知症にならないための早めの対策が必要です。

兆候1.同じものをたくさん買い込む

認知症になると、同じものをいくつも買ってしまうことがあります。不当な契約をしてしまうなど、金銭トラブルに遭う場合もあります。

兆候2.火の消し忘れ、暖房や冷房のつけっぱなし

キッチンでの火の消し忘れ、ガスストーブのつけっぱなしなど、火の不始末が見られるケースもあります。火のトラブルが起こった場合、本人はもちろんのこと、近隣住民にまで被害が及びます。

兆候3.外出時に帰宅できない、行方不明になる

外出時に帰宅できなくなったり、行方不明になることがあります。一人で目的もなく外を歩き回る徘徊をすることもあり、この場合、夏は脱水症状、冬は凍傷や低体温症などを招く恐れがあります。

兆候4.薬の飲み忘れや過剰服薬

ご自分での服薬管理が難しくなり、薬の飲み忘れや過剰服薬が起こる場合があります。認知症の症状により処方された薬の服用を忘れると、認知症の進行が早まる恐れがあります。糖尿病や心臓病など、重度な疾患を抱える高齢者も要注意です。薬の飲み忘れや過剰服薬により、持病が悪化するリスクがあります。

兆候5.料理ができなくなる、料理の味付けが変わる

料理ができなくなったり、料理の味付けが変わったりする場合があります。料理が趣味だったにもかかわらず、作り方がわからなくなることもあります。

兆候6.同じことを何度も繰り返し聞く・話す

同じことを何度も繰り返し聞いたり、話したりするのはよくある兆候の一つです。そのほか、家事を忘れるケースもあります。

兆候7.片付け・整理ができない、事務手続きができなくなる

片付けや整理ができずに部屋が散らかってしまう、事務手続きができなくなるという場合もあります。人によっては、何かのお知らせを放置したままにするケースも見られます。

一人暮らしでも認知症を予防する方法

認知症の高齢者が一人暮らしをした場合、さまざまなトラブルを招く恐れがあります。認知症を予防し、トラブルを防ぐ方法として以下6つの対策を紹介します。

- 定期的に受診する

- 頻繁にコミュニケーションを取り合う

- 人との繋がりを増やす

- 家族が定期的に接点を持つ

- 訪問サービスを利用する

- 集合住宅へ引っ越す

認知症のリスクを軽減するためにも、これらの対策は早めに検討することが大切です。

方法1.定期的に受診する

認知症は段々と症状が進んでいくものです。定期的な検査や、認知症を疑うトラブルが現れた時点で受診することで、早期の発見が見込めます。

認知症の診断が出た場合、薬を処方された通りに服用し、できるだけ推奨された行動を取ることが大切です。分からないことなどをすぐに相談できるよう、かかりつけ医を見つけておくと良いでしょう。

方法2.頻繁にコミュニケーションを取り合う

頻繁にコミュニケーションを取り合うことも大切です。アメリカのウィスコンシン大学アルツハイマー病研究センターで行われた2016年の調査では、人との交流が多い知的な仕事をしている人のほうが、認知能力の衰えが少ないと判明しました。

この調査では、遺伝因子が強いとみられる平均年齢60歳の健常者284人を対象に、脳MRI検査や認知機能を調べるテストなどが行われました。

また、頻繁にコミュニケーションを取ることで、認知症の予防になるだけでなく、人と接する中でご家族の異変の早期発見に繋がりやすくなります。

方法3.人との繋がりを増やす

ご家族が一人暮らしをしている場合、自分たちだけで状況の把握を常にすることは困難です。その地域に住んでいる人との繋がりを増やすことで、ご家族の異変に気付ける可能性が高くなります。

方法4.家族が定期的に接点を持つ

家族で定期的に接点を持つことも有効です。ご兄弟で訪問するようにしたり、お盆や年末年始だけでなく、毎月帰省するなど、頻繁に接点を持つようにすると、生活の刺激にもなりますし、ご家族の変化にも気づきやすくなります。

兄弟でも近くに住む人が頻繁に訪れるようにするなど、なるべく負担にならず、継続できるようにしておきましょう。

方法5.訪問サービスを利用する

一人暮らし向けの訪問サービスを利用すれば、家事のサポートを受けて自宅の環境を維持できたり、ご家族への良い刺激となったり、ご家族の異変の早期発見に繋がりやすくなったりします。

最近ではお弁当の宅配時に健康を確認し、ご家族へご連絡いただけるサービスも登場しています。

認知症以外の症状であっても、要支援や要介護の認定を受ければ、介護保険でのサービスを利用できます。自己負担も少なく、日常生活の様々な点を支援してくれるので、ぜひ利用を検討しましょう。

方法6.サービス付き高齢者向け住宅へ引っ越す

新型コロナウイルスが流行してから、自宅で過ごす時間が増え、他の方との接点が減りました。サービス付き高齢者向け住宅であれば、自分の身体が弱った時に利用できるサービスもあり、入居者で共用できるスペースもあります。他の入居者との接点を増やしたり、一緒にサークル活動などに取り組むこともできます。

環境は変わりますが、他の方とのコミュニケーションを持つ方法の一つになります。

高齢者の一人暮らしで頼りになるサービス

ご家族が一人暮らしをする場合、介護サービスなどに頼るのも1つの手です。本項では、高齢者の一人暮らしで頼りになるサービスを3つ紹介します。

サービス1.見守りサービス

見守りサービスでは、家族に代わって高齢者の生活をサポートしてくれます。具体的には、安否確認や生活上の安全確保、緊急時の対応などがあげられます。

健康相談や警備員が来てくれるサービスもあるため、ご家族が安心して過ごせるほか、健康相談により効果的な認知症対策を見つけやすくなります。受けられるサービスは事業者によって異なり、この見守りサービスは介護保険が適用されません。

定期的に食事を届けてくれる食事配達サービスも選択肢に入ります。食事の用意が難しくなってきて、栄養バランスのとれた食事をとりたい方は、食事配達サービスを検討してみてください。

サービス2.訪問介護・看護

要介護認定を受けたり、定期的に医療が必要な状態になると、訪問介護・看護を利用することで、高齢者でも安心して一人暮らしを送れるようになります。住み慣れた自宅で介護・看護を受けられるため、精神的な負荷はかかりづらいと言えます。

また、訪問介護・看護と併せて、訪問リハビリや訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護を利用することで、健康状態の維持に繋がりやすく、認知症対策を講じることもできます。簡単な家事だけを依頼したい場合は、家事代行サービスを検討してみてください。

サービス3.通所介護(デイサービス)

こちらも要介護認定を受けた後になりますが、施設に日帰りで通う通所介護(デイサービス)を利用すれば、他の利用者とも接点ができ、多くの人とコミュニケーションを取れるようになります。健康状態の維持に期待できるだけでなく、コミュニケーションを通じてストレスの発散が見込めます。

一般的な通所介護のサービス内容は、入浴介助、排泄介助、食事介助、機能訓練など多岐にわたります。生活機能訓練やアクティビティが充実しているところもあり、ご家族にとって良い刺激になるはずです。

ご家族が安心して一人暮らしするための対策を

一人暮らしであっても必ずしも認知症になるわけではありません。しかし、人との会話・交流が少ない場合は注意が必要であり、認知症にならないための予防や早期の対策が重要です。

この記事で紹介したもの以外にも、週3日以上の頻度での運動、食事内容の改善や食べ方の配慮なども予防になります。ご家族の一人暮らしに不安を覚える方は、訪問サービスの利用なども検討しましょう。

記事監修:坂本愛さんのプロフィール

さかもと・めぐみ 社会福祉士。急性期病院のメディカルソーシャルワーカーとして受診相談や退院支援業務を経験。退院後に必要なケアをもとに、ご自宅での療養生活のアドバイスや、介護施設の紹介を実施。雑誌「ハルメク」の記事執筆にも携わる。