母の数年ぶりの買い物は、100円均一のポーチだった

2018.08.01

2018年09月02日

追伸。―おかんへ―

悲しい病気、認知症。3人の母と娘の名前を、何度でも

面と向かってはなかなか言えない、でも確かに胸の中にある母への感謝や、母への謝罪――。「追伸。」と題し、母を中心とした家族とのエピソードをつづります。明確なはずなのに、なぜかいつも難しい、親子や家族の関係。共感してもらえればなによりです。

悲しい病気

ぼくに向かって、祖母はしゃべり続ける。

「しげちゃん、この前あそこに行ったばってん……」「お父さん、お父さん、ずっとこげん言いよったよね……」。

施設の食堂から、祖母の自室へと移動する。祖母の腕をとり、亀よりものろい歩みで、ゆっくりと。祖母からは少し、つんとすえるような臭いがする。

短いはずの廊下が、延々と続く1本道かのように感じた。その道のうえで、不意にあふれ出す幼かったころの記憶。

祖母はまるまると太っていた。頬を寄せられると、お化粧の匂いがした。博覧強記で、いろんな四字熟語やことわざを教えてくれた。「ケンちゃん、あんたは賢かねぇ!」と、スポーツ刈りの頭をジャリジャリと撫でてくれた。散髪は毎度、祖母の手によって行なわれた。

「重症・軽症」、「重傷・軽傷」。病気やケガは、「重い・軽い」の形容詞で表されることが多い。だが、祖母の患う病気を表すのには「重い」というより、「悲しい」の方がふさわしいのかもしれない。

「しげちゃんあんたの……」、ぼくに向かって、祖母はしゃべり続ける。

おばあちゃん、おれは「しげちゃん」じゃなかよ、「ケンちゃん」よ……。

認知症は、悲しい。

祖母の笑顔

妻と娘を連れて、祖母を見舞った。2015年の話だ。幼子を連れての飛行機はなかなか勇気がいるもので、娘が産まれ1歳をすぎて、ようやく福岡へ帰省できた。

「もう、私の名前も呼んでくれん」。毎日のように施設に通う母はそう言っていた。夏がくるたびに「この夏は乗り切れんかもしれん」とも。

何度か訪れたことがあった祖母の自室。窓が広く、光がよく入る。

「じゃあ、○○さん、ゆっくりね」と、施設の方が祖母の名前を呼び、肩をたたき、部屋を出ていった。部屋で唯一の笑顔が、なくなった。

ソファに座り、聞き取れない声で、それでもなにかをしゃべり続ける祖母。その顔は終始しかめ面だ。祖母の肩に、母が腕を回す。

「ほらおばあちゃん。ケンちゃんが帰ってきたよ!おばあちゃん、ケンちゃんのこと大好きやったろう?」

「○○さん(妻の名前)も来てくれたとよ」

「おばあちゃん、久しぶり。ケンスケよ」。祖母はごにょごにょとなにかをつぶやくだけ。しかめ面で。

「最近はコミュニケーションもとれんくてね……」と、母は宙に向かって苦笑いを向けていた。

そのとき、抱っこ紐から解放された娘がよたよたと部屋を歩き始めた。

思いついたように、母は「おばあちゃん、あなたのひ孫よ。会いにきてくれたとよ!」と祖母の肩に力を入れる。持参の布のボールで遊びだす娘に、「ひーおばあちゃんに、どうぞ、して」と妻が促す。おぼつかない足取りで、おむつで膨らんだおしりを振りながら、娘が祖母の前に立つ。

「どうじょ」

祖母は、にっこりと微笑んだ。

奇跡の全貌

「あれはもう奇跡やったとよ」

のちのちも母は繰り返しそのときの話をする。

「だって食事のときも、スプーンを向けてもなんにも反応せんかったとよ。でもあとのきは……」。電話をするたびにしつこく言われるので、今は少し鬱陶しくも感じるが、でもやはり、あれは奇跡だったのだと思う。

娘が差し出したボールを、祖母は受け取った。受け取って微笑んで、“会話”をしたのだ。

「ありがとう」

「あんた、かわいかね」

「どこから来たとね?」

妻が娘のそばにしゃがんだ。

「よこはま、だよね」、と妻がゆっくりと言う。

「あんたどこの子ね」

「おなまえは?」と妻が娘に聞く。「○○ちゃん」、と片言で、自分の名前を「ちゃん付け」にして娘が返す。

また祖母が、にっこりと笑った。母が祖母の肩から腕を離し、そのまま両手で顔をおおった。

「ちょーだい!」と、唐突に娘が手を差し出した。

そしてぷくぷくの小さな両手に、しわだらけの手からボールがのせられた。

母はソファを離れ、部屋の隅でぼくらに背を向け、声を上げて泣いた。

祖母。母。妻。ぼくは遠巻きに、その3人の母を眺めていた。

奇跡の光景を、眺めていた。

消えない記憶

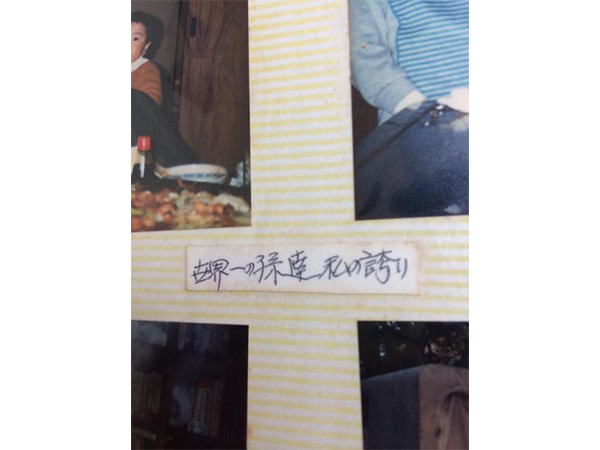

祖母の自室の壁にはところ狭しと写真が飾られ、何冊もアルバムが置かれている。ぼくはそれらを見て回りながら考える。

悲しい病気、認知症。

若年性、という言葉もある。いつかぼくも、そうなってしまう可能性がないとは言い切れない。本当かどうかは知らないが、新しいことは覚えられない、でも昔の記憶は忘れない、そんな話を聞いたことがある。

ならば、絶対に忘れたくない。ここにいる、3人の母と、娘のことは。

唇が動きを覚えてしまうくらいに、今のうちから何度も何度も、呼んでおきたい。

「おばあちゃん」「お母さん」「妻の名前」。3人の母とそして、「娘の名前」を。

アルバムに貼られた、祖母のメモに目がとまる。視界がにじむ。

『世界一の孫達 私の誇り』

祖母の頭の中ではきっと、小学生のころのぼくが走り回っているはずだ。そう思った。「忘れるわけがなかろうもん」、得意げにツンと顔を上げてみせる、祖母の笑顔が浮かぶようだった。

ぼくのことを今「おまえ」と吐き捨てるあなたも、ぼくにとっては「誇り」です。

ここからは余談です。

祖母が唯一呼べる名前がある。それが、「しげちゃん」。すでに亡くなっている祖父の名前ではなく、母を含め親戚一同、その正体は誰も知らない。身内の中では「初恋の男性なのではないか」という話で落ち着いている。

当時は戦時下、それでも。

少女は甘酸っぱさを胸に抱き、ドキドキとキラキラを繰り返していたのかなぁ。