50代で8割以上!?尿モレの悩み

ヒトに話しにくい尿トラブルの話…「私だけ?」とお悩みの方も多いのでは?50代ハルトモさん達にアンケートを実施し、実態を調査しました!

公開日:2019年11月15日

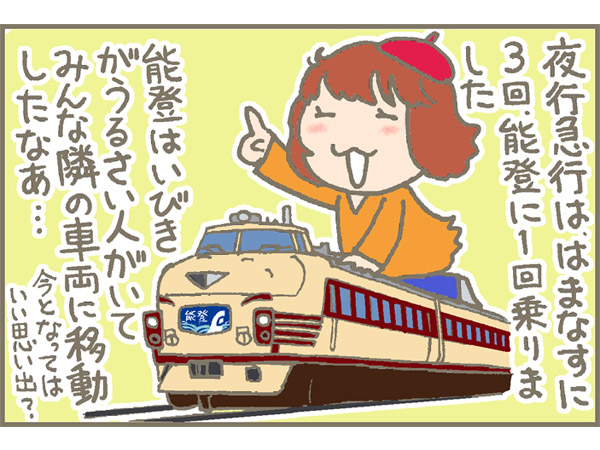

YASCORN 鉄道食べすぎひとり旅・特別編

大の鉄道好きなアラフィフマンガ家・文筆家のYASCORN(やすこーん)さんが、食を堪能する鉄道旅の楽しさをご紹介します。今回は6月に乗車した、秩父鉄道の「夜行急行」を振り返ります。昭和ノスタルジックな雰囲気を存分に楽しめるツアーなんです。

今回は、いつもとちょっと内容を変えてお送りする特別編です。2019年6月に、秩父鉄道の「夜行列車」に乗ってきました。

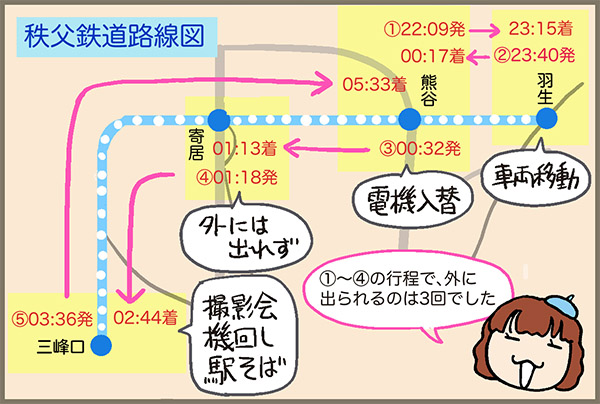

秩父鉄道(秩父本線)は、埼玉県の羽生駅から三峰口駅までを結ぶ路線です。

秩父鉄道では、いまだにSuicaやPASMOなどのICカードが使えません。そのためか、ローカル色が残り、ホームなどあちらこちらに懐かしい雰囲気が漂っています。

とはいえ、さすがにここに夜行列車が走っているわけではありません。日本旅行の企画ツアーで特別に、秩父鉄道での「夜行列車の旅」が再現されたのです。

夜行列車とは、夜に日付をまたいで運転される列車のこと。今回のツアー名は「あの時の感動をふたたび 重連電機・12系客車夜行急行の旅」といいます。「重連電機」「12系客車」はおいおい説明するとして、「夜行急行」は夜行列車とは違うのでしょうか?

「サンライズ出雲・瀬戸」、「ムーンライトながら」は、夜行列車ではありますが、厳密に言うと、夜行急行ではないのです。夜行急行とは、機関車が牽引する客車のボックス席で、夜を過ごす急行列車…というイメージと言ったらよいでしょうか。

実家が地方にある友人は、東京に受験に来る際に乗ったり、年末年始に実家に帰るときに使ったと言います。夜行急行としての定期運行の列車は、2016年3月に廃止された「急行はまなす」が最後でした。

はまなすは、昭和感あふれる、ノスタルジーを感じる列車で、私も大好きでした。

昭和のあの雰囲気を令和に再び、というのが今回の企画です。

夜行列車は、寝ている間に列車が目的地まで運んでくれます。ホテル代が浮く上に、こんな効率がいい移動方法はありません。そういう意味でも当時は人気でしたが、今回は列車に乗ること自体が目的なので、熊谷駅を出発したら最終的に再び熊谷駅に戻ります。

実は、秩父鉄道の羽生駅〜三峰口駅は、ただ乗り通すだけなら2時間15分ほどで到着します。そんな区間を夜通し走るとは? と疑問に思われるかもしれません。今回の行程を説明すると、こうなります。

つまり行ったり来たり、停まったり、降りたり。そんな感じで約7時間半を過ごします。夜行列車が大好きな私としては、列車にはできるだけ長く乗っていたいので、全く苦ではありません。ちゃんと間を持たせるための準備も完璧です。

...

驚きの軽さ&使いやすさ!

1本で7つの効果ハルメクが厳選した選りすぐりの商品