知っておきたい巡礼のマナーや持ち物、服装アレコレ

お遍路の旅1・四国八十八カ所霊場巡り・お遍路とは?

お遍路の旅1・四国八十八カ所霊場巡り・お遍路とは?

更新日:2019年12月06日

公開日:2018年08月08日

お遍路の意味とは?どういう理由で始めるもの?

平成26(西暦2014)年に開創1200年を迎えた四国霊場。八十八カ所を巡るお遍路の始まりには諸説あり、真言宗の祖・空海が故郷の四国を修行しながら開創したという説が有力とされています。

仏法興隆に励み、教育支援や土木事業でも数々の功績を残した空海は、のちに醍醐天皇より弘法大師というおくりなを授かります。彼が活躍したのは平安時代ですが、弘法大師信仰はその後も続き、江戸時代には今でいうガイドブックのような四国霊場の案内記まで登場しました。そのため、修行僧がほとんどだったお遍路人口は一般にまで広がり、聖地巡礼を名目に物見遊山に出かける人々も少なくなかったようです。

現代でも「供養」や「祈願」、「観光」など、多くの人がさまざまな目的で四国八十八カ所を訪れています。なかには「縁結び」「自分探し」でお遍路デビューする若者も。また、最近の「パワースポット巡り」や「御朱印集め」のブームから女子旅の候補にも挙げられるのだとか。

きっかけはどうあれ、弘法大師の足跡を辿るうちに精神的な変化を感じる人は多いようです。霊場は徳島県(阿波)の霊山寺を1番札所とし、高知(土佐)・愛媛(伊予)へと続き、最終の88番札所・香川県(讃岐)の大窪寺まで時計回りに巡る形になっています。

各県それぞれ、徳島は「発心(悟りを得ようとする心)」、高知は「修行(仏道と精神力を高める)」、愛媛は「菩提(煩悩を断ち切る)」、香川は「涅槃(解脱の境地に達す)」という風に修行の道場にたとえられています。お遍路の巡り方に決まりはありませんが、その流れは、まるで人生のよう。お遍路は「自分と向き合う心の旅」と言われる所以がわかる気がします。

お遍路の服装は?心得も忘れずに!

四国の人々は親しみをこめて、弘法大師のことを「お大師さま」「お大師さん」、その修行の跡を辿る巡礼者のことを「お遍路さん」と呼びます。

お遍路さんの象徴、菅笠(すげがさ)や白衣(びゃくえ)などにある「同行二人(どうぎょうににん)」の言葉には「お大師さまと二人連れ」という意味があります。たとえ一人で巡っていても、これらを身につけていれば、弘法大師がそばにいて守ってくれるということです。

笠をかぶって杖を持ち、白装束を身につける─いかにもお遍路さんという格好をしていると地元の人から声をかけられやすくなります。道に迷ったり、トイレを探していたりと困ったときはもちろん、「お接待」といってお茶や軽食をふるまってくれることもあるでしょう。さらに、お遍路さん同士でコミュニケーションが生まれる場面も多いはずです。

では、お遍路さんの服装や持ち物について見ていきましょう!

<基本のお遍路用品>

- 菅笠(すげがさ)

雨具や日よけの役割もあり。帽子と違って、お参りの際も脱帽は不要です。 - 白衣(びゃくえ)/笈摺(おいづる)

袖があるのが白衣、袖なしを笈摺と言います。 - 輪袈裟(わげさ)

白衣か笈摺の上から首にかける巡礼の正装具。 - 数珠

真言宗用でなくても、自分の家の宗派のもので代用できます。 - 金剛杖

弘法大師の化身として大切に扱います。飛行機内には持ち込めないため、預けましょう。 - その他

納経帳/納札/経本/線香/ろうそく/ライター/お賽銭など。バッグは、さんや袋のような両手が自由な斜めがけタイプが便利。

巡礼用品が購入できる札所もたくさんあります。必要かどうか迷ったときは現地で検討後、購入しても良いでしょう。

外見だけでなく、お遍路さんのマナーも身につけておきたいところ。それには、古来よりお遍路の行動規範といわれる「十善戒(じゅうぜんかい)」を理解するのが先決です。

<十善戒>

- 不殺生(ふせっしょう):むやみに生き物を傷つけず、すべての命を大切にする

- 不偸盗(ふちゅうとう):ものを盗まず、他人のものを大切に扱う

- 不邪婬(ふじゃいん):性は尊いものであり、お互いを尊重しあう

- 不妄語(ふもうご):うそ・偽りはいわず、真実を話す

- 不綺語(ふきご):虚飾のことばは使わず、無意味なおしゃべりをしない

- 不悪口(ふあっく):悪口や乱暴なことばを使わない

- 不両舌(ふりょうぜつ):二枚舌を使わず、思いやりのあることばを使う

- 不慳貪(ふけんどん):欲深いことをせず、感謝の気持ちで過ごす

- 不瞋恚(ふしんに):怒りをおさえ、心を落ち着け、にこやかに過ごす

- 不邪見(ふじゃけん):邪な考えを捨て、正しい判断をする

お遍路さんの最中だけでなく、日常生活においても心がけておきたい項目ですね。

【Q&A】車でお遍路してもいい?お遍路の費用は?お遍路のベストシーズンは?

初めてのお遍路となると、知らないことばかりで出発前から不安になるもの。ここでは始める前に知っておきたい豆知識をご紹介します。

Q.体力に自信がないので、交通機関を使いたい

A.車やバス、バイク、自転車などを使って自由に巡ってOK!

道が整備されていない時代は歩き遍路しか叶いませんでしたが、現在は移動手段も多様化しています。また、一度に全札所を巡る「通し打ち」や番号順にお参りする「順打ち」にこだわる必要はなく、何回かに分けて「区切り打ち」する方法もあります。バスやタクシーを利用するお遍路ツアーもおすすめ。

Q.どの季節に行くのが最適?

A.ベストシーズンは春(3〜5月の中旬)と秋(9〜11月の中旬)

気候が穏やかで季節の花が楽しめる期間は人気のため、宿泊施設などは早めのご予約を。すいているオフシーズンは狙い目ですが、夏は日焼けグッズや暑さ対策、虫除けが必須です。冬は積雪の可能性があり、防寒対策はもちろん、車の場合はタイヤの滑り止めを忘れずに。

Q.日数や費用の目安はどのくらい?

A.歩き遍路だと最低でも40〜50日の日数、40万円ほどの費用がかかると言われています

自家用車で巡るのであれば10日前後、20万円ほどを目安に考えましょう。宿泊費・飲食代で調整はできますが、納経料(納経帳の場合は1カ寺300円)やお賽銭(1カ寺2カ所5円玉〜)などある程度、固定でかかる費用もあります。移動手段にかかる分も考慮して予算を立てましょう。

Q.札所での参拝方法・手順がわかりません

A.基本的に山門→手水場→鐘楼堂→本堂→大師堂→納経所の順に回ります

参拝時間は1カ寺につき30分〜1時間ほど。納経の受付は季節によって変動がありますが、7〜17時が一般的です。時間に余裕を持ってプランを立てましょう。

<札所の参拝手順>

- 山門(仁王門)の前で合掌一礼

菅笠以外は脱帽します。帰りも合掌一礼を忘れずに。 - 手水場(ちょうずば)で手と口を清める

左、右の順に手を洗い、左手で受けた水で口をすすぎます。 - 鐘楼堂で鐘を一打つく

ついてはいけないお寺もあるため事前に確認しましょう。 - 本堂で参拝する

ろうそくを1本、線香を3本お供えし、納め札とお賽銭を専用の箱に入れます。合掌し、教本を読経します。 - 大師堂で参拝する

本堂と同じ手順で行います。 - 納経所でお納経(御朱印)をいただく

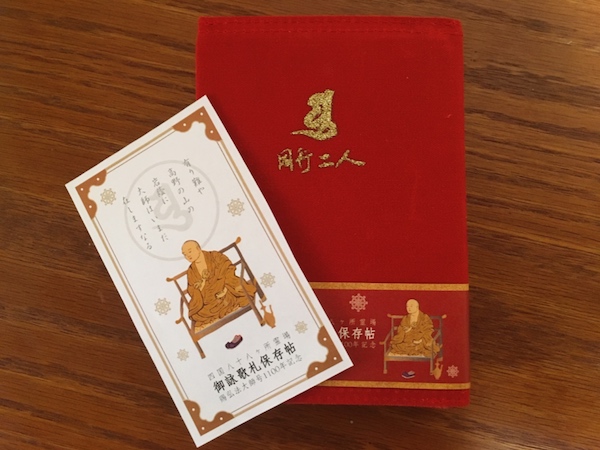

納経帳や白衣(着用しているものとは別に用意)に納経の証を受けて、参拝終了となります。

札所では、霊場会が認めたベテランお遍路さん「先達(せんだつ)」に会うこともあります。わからないことがあれば、遠慮なく尋ねてみましょう。

四国八十八カ所霊場巡りお遍路・まとめ

2020年は、お大師さまが大師号を授与されてから1100年経つという記念の年。「賜弘法大師号1100年記念事業」として四国八十八カ所の霊場で納経すると、御詠歌が印字されたお札が配布されます(配布期間:2019年5月1日〜2021年12月31日まで)。

また、2023年にも弘法大師御生誕1250年という記念すべき年を控えており、お遍路熱は高まる一方と言えるでしょう。

すべての人に門戸が開かれた、お遍路の世界。興味のある方は、次の旅行先の候補に取り入れてみてはいかがでしょうか。

※記事の内容は2019年5月現在の情報です。